Карточная система Советского Союза

Карточки вводились по разным причинам: в годы войн и неурожая, для борьбы с дефицитом, а иногда карточки предназначались для правящей, элитарной части общества, чтобы сильные мира сего получали продукты по особым, щедрым нормам.

Карточная система не была уникальным открытием Советского Союза. Еще в Древнем Китае во время бедствий населению раздавались длинные веревки с императорской печатью, и продавец ловко отхватывал кусочек во время каждой покупки. Система «пайков» и распределения продуктов существовала в Месопотамии. Однако повсеместно карточки на продукты стали внедряться только в годы Первой мировой войны. Австро-Венгрия и Германия таким образом регулировали спрос на мясо, сахар, хлеб, керосин, Франция и Англия — на уголь и сахар. В России земские организации и органы местного самоуправления тоже вводили карточки, одним из самых дефицитных продуктов был сахар.

В 1920 — 1940-е годы карточки стали верными спутниками каждого жителя СССР.

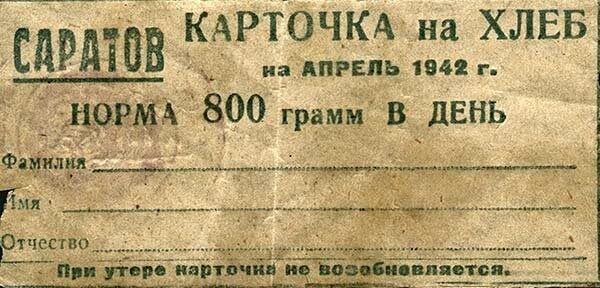

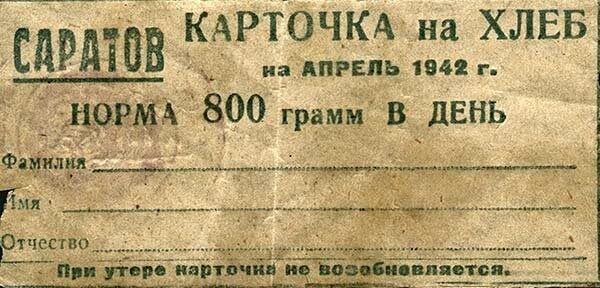

По всей стране карточки на хлебопродукты были введены к началу 1929 года. По первой категории снабжались рабочие «оборонки», транспорта и связи, инженерные работники, верхушка армии и флота. Им полагалось 800 г хлеба в день (членам семьи — по 400 г). Служащие относились ко второй категории и получали по 300 г хлеба в день. Третьей категории — безработным, инвалидам, пенсионерам — полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы» карточек вообще не получали.

Со временем карточки стали распространяться на мясо, масло, сахар и крупу.

Окончательно карточки укоренились на всем пространстве СССР к 1931 году, когда вышло постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам». Создание колхозов, массовый голод начала 1930-х годов, строительство огромных предприятий стали для страны серьезным испытанием. 1 января 1935 года карточки были отменены, население стало покупать товары в открытой торговле. Но карточная система продолжала существовать вплоть до войны в скрытом виде. Так, в магазинах отпускали нормированное количество продуктов «в одни руки», население стали прикреплять к магазинам.С началом Великой Отечественной войны централизованное карточное распределение вводится вновь. Продовольственные и промтоварные карточки отныне распространялись на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны.

Промтовары тоже отпускались по специальным купонам. Рабочим полагались 125 купонов в месяц, служащим — 100, детям и иждивенцам — 80. 5 купонов давали право на приобретение полотенца, 30 — пары обуви, 80 — шерстяного костюма. При этом карточки и купоны были лишь документами, разрешавшими приобретение товаров по фиксированным ценам.

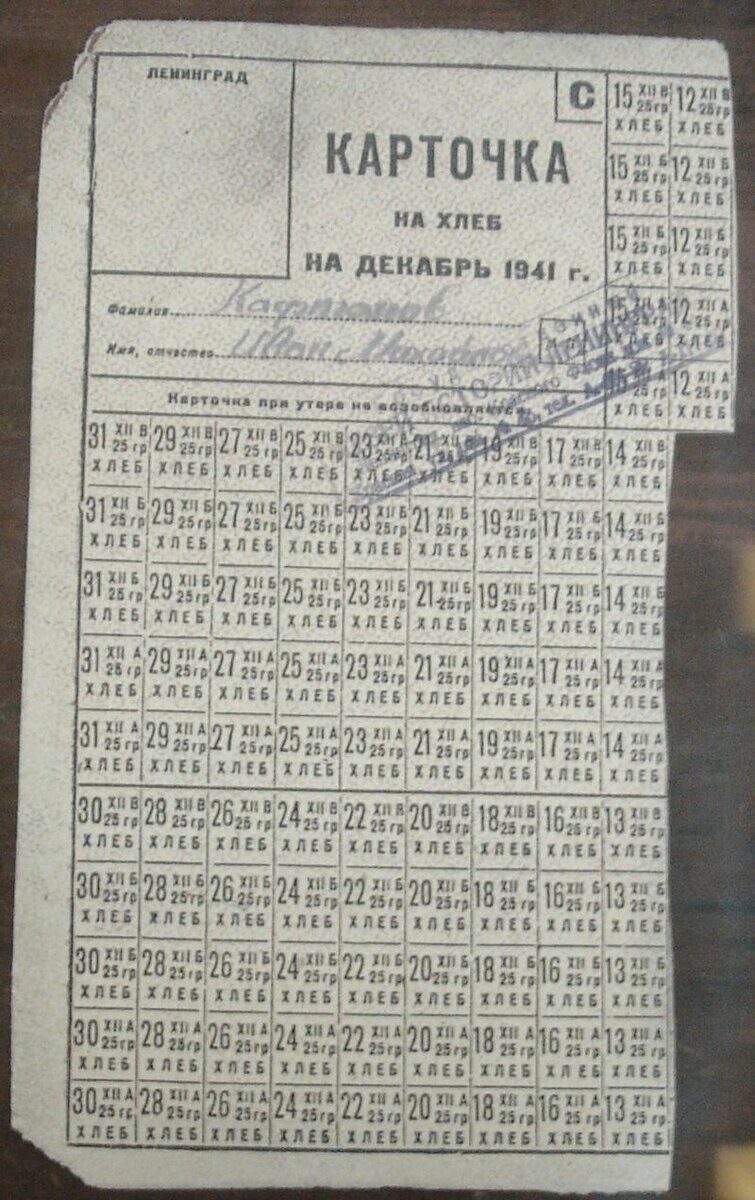

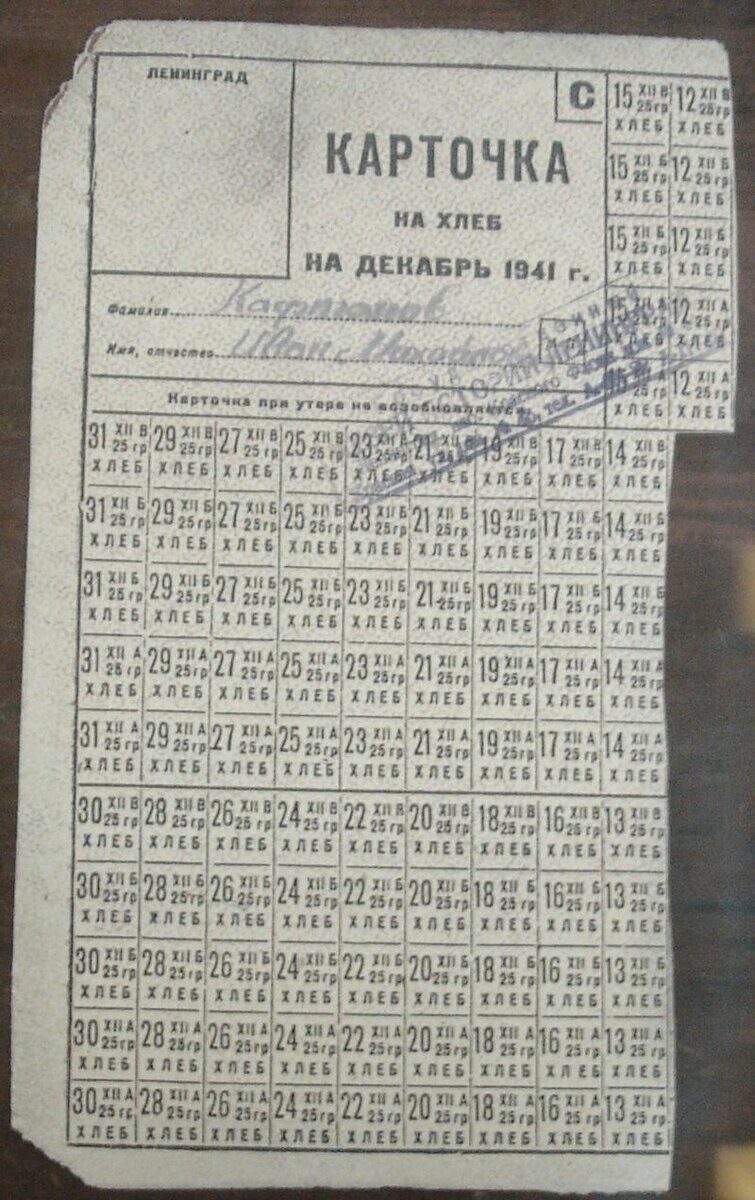

Карточка на хлеб. Ленинград, 1941 год.

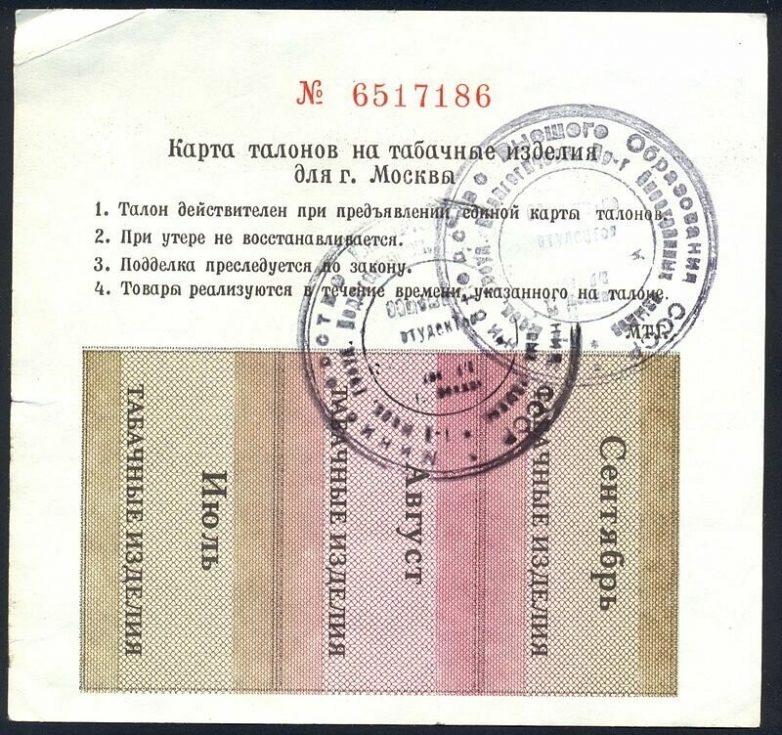

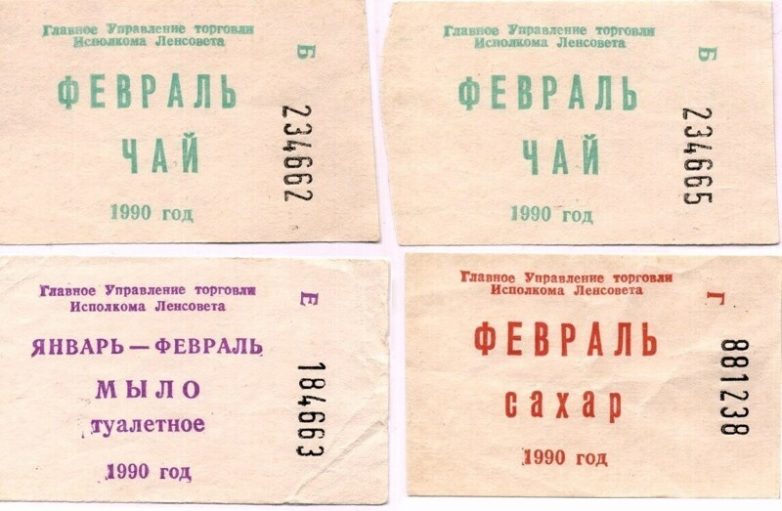

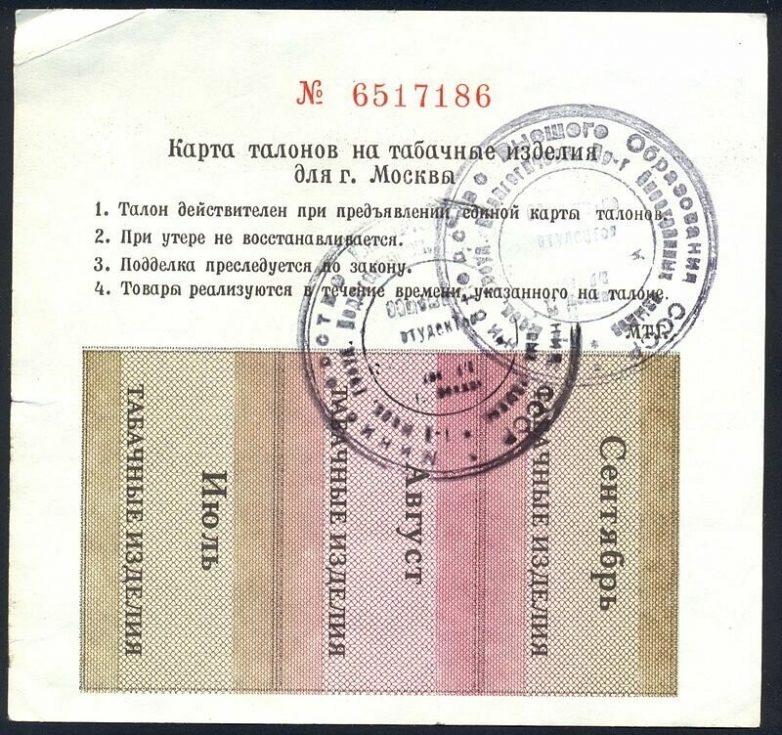

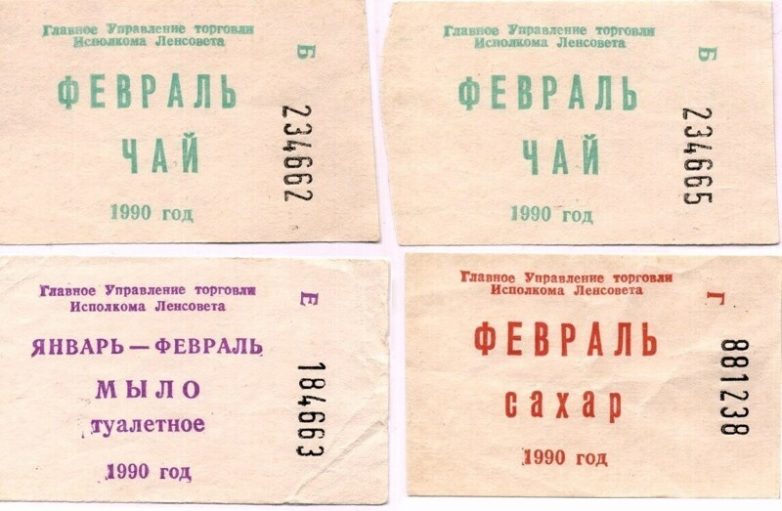

Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонной системы, суть которой заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

На фото: конец 80-х годов времен СССР, перед входом в гастроном. Обычно такой ажиотаж был к концу перерыва в гастрономах, в обед завозили колбасы и иной дефицит.

Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии были внедрены и на многие продукты питания. На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.

Талонная система стала сходить на нет в начале 1990-х в связи с ростом цен, инфляцией и распространением свободной торговли. Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.

Карточная система не была уникальным открытием Советского Союза. Еще в Древнем Китае во время бедствий населению раздавались длинные веревки с императорской печатью, и продавец ловко отхватывал кусочек во время каждой покупки. Система «пайков» и распределения продуктов существовала в Месопотамии. Однако повсеместно карточки на продукты стали внедряться только в годы Первой мировой войны. Австро-Венгрия и Германия таким образом регулировали спрос на мясо, сахар, хлеб, керосин, Франция и Англия — на уголь и сахар. В России земские организации и органы местного самоуправления тоже вводили карточки, одним из самых дефицитных продуктов был сахар.

В 1920 — 1940-е годы карточки стали верными спутниками каждого жителя СССР.

По всей стране карточки на хлебопродукты были введены к началу 1929 года. По первой категории снабжались рабочие «оборонки», транспорта и связи, инженерные работники, верхушка армии и флота. Им полагалось 800 г хлеба в день (членам семьи — по 400 г). Служащие относились ко второй категории и получали по 300 г хлеба в день. Третьей категории — безработным, инвалидам, пенсионерам — полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы» карточек вообще не получали.

Со временем карточки стали распространяться на мясо, масло, сахар и крупу.

Окончательно карточки укоренились на всем пространстве СССР к 1931 году, когда вышло постановление «О введении единой системы снабжения трудящихся по заборным книжкам». Создание колхозов, массовый голод начала 1930-х годов, строительство огромных предприятий стали для страны серьезным испытанием. 1 января 1935 года карточки были отменены, население стало покупать товары в открытой торговле. Но карточная система продолжала существовать вплоть до войны в скрытом виде. Так, в магазинах отпускали нормированное количество продуктов «в одни руки», население стали прикреплять к магазинам.С началом Великой Отечественной войны централизованное карточное распределение вводится вновь. Продовольственные и промтоварные карточки отныне распространялись на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны.

Промтовары тоже отпускались по специальным купонам. Рабочим полагались 125 купонов в месяц, служащим — 100, детям и иждивенцам — 80. 5 купонов давали право на приобретение полотенца, 30 — пары обуви, 80 — шерстяного костюма. При этом карточки и купоны были лишь документами, разрешавшими приобретение товаров по фиксированным ценам.

Карточка на хлеб. Ленинград, 1941 год.

Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонной системы, суть которой заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

На фото: конец 80-х годов времен СССР, перед входом в гастроном. Обычно такой ажиотаж был к концу перерыва в гастрономах, в обед завозили колбасы и иной дефицит.

Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии были внедрены и на многие продукты питания. На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.

Талонная система стала сходить на нет в начале 1990-х в связи с ростом цен, инфляцией и распространением свободной торговли. Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

-2

Большинство комментаторов видимо из столиц. У моего поколения дети рождались (1974 и 1977) и нужно было их кормить. Были ли вы в городах Киров, Архангельск, Свердловск, Вологда, Сыктывкар, Челябинск и др.? Молоко, молочные прод., мясо, мясные прод. (кроме синих цыплят) исчезли при Брежневе. Отсутствие талонов (в Кирове и Челябинске были талоны) — это огромные очереди и не всем хватало того, что завозили с магазины в недостаточном количестве. С собой брали детей, что бы молока или вар. колбасы купить чуть больше. Неделями не завозилось ничего. кроме ненужного. Для грудных детей детские молочные кухни были спасением до 1,5 лет. Короткая у народа память. Подруга привозила сосиски из командировок из Москвы и делилась. Дети радовались. В Северодвинск можно было съездить из Архангельска по спец.пропуску. Разве этого не было?

- ↓

0

Северодвинск был особый город. А в Архангельске да, мне показалось не слишком хорошее было обеспечение. Был там в 1979. В следующий раз довелось побывать в этих городах уже через 16 лет, в 1995, но это была уже совсем другая страна. Почти ни у кого не было денег. В Северодвинске продать квартиру было огромной проблемой. Пытались даже продавать комнаты за 200$.

- ↑

- ↓

+3

А Вы жили сразу во всех перечисленных городах? Конечно, официальное снабжение в «столичных» городах отличалось, но продукты были у всех. Я много поездил по командировкам, был, в частности, и в Сыктывкаре (Коми АССР). Сосиски в магазинах свободно не продавались, но «молочка» была в достаточном количестве. А в Усинске (это тоже Коми АССР) куры и австралийская вырезка продавались свободно. Сам покупал. В «системе кулинарии» можно было свободно купить мясные и рыбные (сейчас почти не доступны по ценам) продукты. И надо иметь в виду, что определённые силы дефицит и «напряженку» создавали искусственно. Команда Ельцына довела это до откровенного криминального уровня, чтобы породить большую волну негодования социализмом…

- ↑

- ↓

0

Считаю карточки, талоны, распределиловку большим злом для любого государства. Очереди за нужными для детей продуктами так же считаю большим злом. Слушайте объективное мнение от 70-летних!

- ↑

- ↓

-2

Речь не о Ельцине, а о Брежневе. Через 10 лет его правления продукты нужные исчезли. В городах имелись родственники, однокурсники, проездом были мы в разных городах России. Но если 3-х дн.путёвка в Таллин однажды досталась. то побывали как за границей. Эстония жила как сыр в сливочном масле. Детскую одежду там покупали. Продуктов много неувезёшь, съедались и снова в очереди. Молоко и молочные продукты в кулинариях не продавались. Но в пригородных колхозах-миллионерах КРС было по 5 тыс. голов. Всё увозили за границу и в союзные республики. Война в Афганистане и др. странах то же денег гос. стоила немало.

- ↑

- ↓

0

Вы, должно быть, забыли один советский парадокс: «В магазинах многого не хватает, а в холодильнике у всех всё есть». Это о чём говорит? Что «дефицит» формировался не столько в сфере производства, сколько в сфере распределения. Разве сейчас предприятия лучше и напряжённее работают?

Да, в Таллине (был там в 1980 году) было даже лучше, чем в Москве и Ленинграде. Очереди точно были меньше. Но в Прибалтике не припрятывали (придерживали) продукцию. Неблагодарные «прибалты» и без этого ненавидели Россию и готовы были служить Западу. Но и в других местах было не так уж плохо. Я много, где побывал: Краснодар, Анапа, Майкоп, Нальчик, Киев, Александрия, Ухта, Сухуми, Гурьев, Шевченко… — это разве не СССР?

- ↑

- ↓

-1

Про российские города Анапу и Ухту не верю. Была в Ухте проездом, в Анапе в 1980 на отдыхе. Архангельск хотя бы первым видел после разгрузки судов дальнего плавания бананы, апельсины, мандарины, яблоки, сливы, помидоры и т.д. Портовый всё же город. С таким же успехом могло государство импортировать за наше белое золото (экспортные пиломатериалы) хотя бы мясную и молочную консервацию, сливочное масло. В Таллине была в начале 1979, когда у нас было минус 47 мороза.

- ↑

- ↓

+1

А Вы сами в Ухте и Анапе были? Я многократно. В Ухте, кстати, отличное «Исетское» пиво покупал (в бутылках). В советское время. Недавно на продуктовой выставке попробовал «Исетское» пиво. Бурда по сравнению с советским. А ещё из Ухты привозил клюкву и морошку. И… чудесные большие чайники для заварки! Всем родственникам привёз. Не могли налюбоваться! Такие красивые чайники выпускали, стоили около трёх рублей всего-то. Ну а уж в Анапе в 60-70 -е годы был добрый десяток раз. Не было никакого дефицита по продуктам. Но Вам виднее — Вы же в этих городах не были!

- ↑

- ↓

-1

В Архангельске были лучшие сорта пива в 70-е и 80-е из Чехословакии и Германии в буфетах Дома Офицеров, в интерклубе, — это я слышала. Но молоко и продукты из него для большинства людей важнее.

- ↑

- ↓

+1

Извините, не обратил внимания, что Вы в советское время и помидоры не смогли отведать. Редкая застенчивость. Так вот, докладываю: в Оренбурге в советское время помидоры (настоящие, не такая дрянь, которая продаётся в капиталистической России) стоили в сезон 6-10 копеек за кг. Похожая ситуация была в Волгоградской, Астраханской областях, под Одессой, в Краснодарском крае. Разумеется и в Анапе, где Вам пришлось так тяжко во время отдыха. А уж винограда в Анапе было-хоть завались. Турция отдыхает, в том числе и по ассортименту (был там -всего 2-3 сорта на рынке). В 1976 году был в Краснодаре на Сенном рынке. Столько сортов винограда, что пальцев на пяти руках не хватило бы загибать! От 30 копеек до 2 рублей (азербайджанский и среднеазиатский размером со сливу). Столько же и помидоров, которые Вам почему-то не удалось попробовать в советское время. Другой вопрос -либеральные гн… ды старались усложнить ситуацию в стране, в том числе и с помощью искусственного дефицита. Получилось. На том Свете -ответят за свои подлости, если сейчас не получилось ответить.

- ↑

- ↓