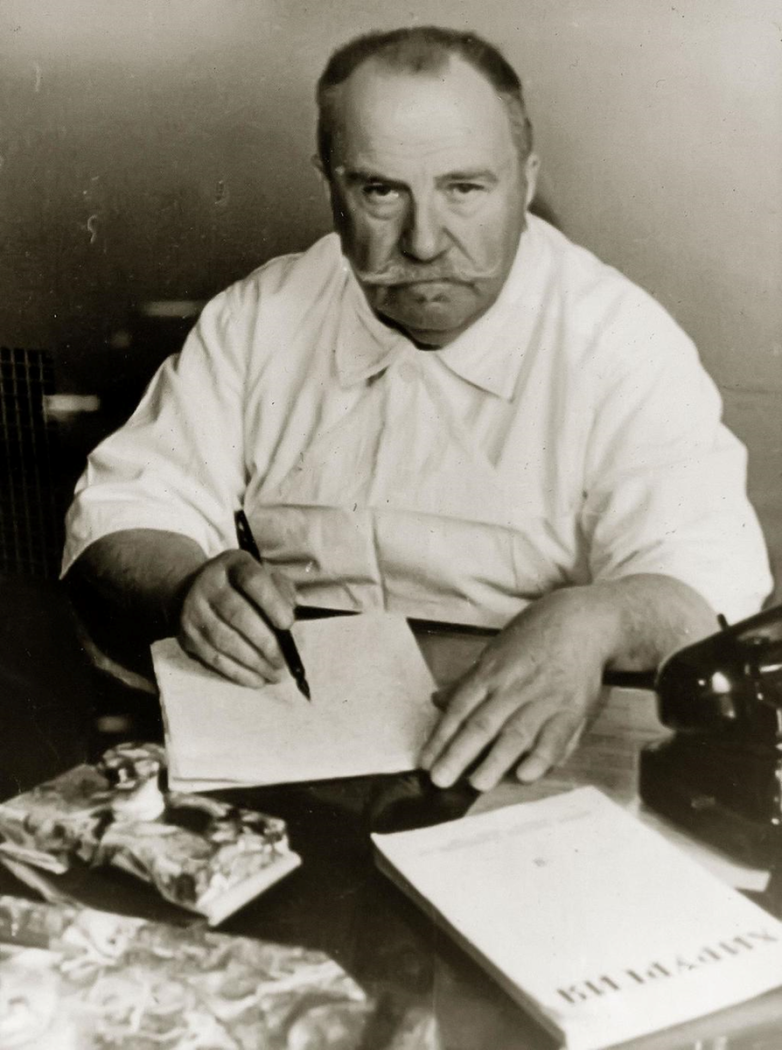

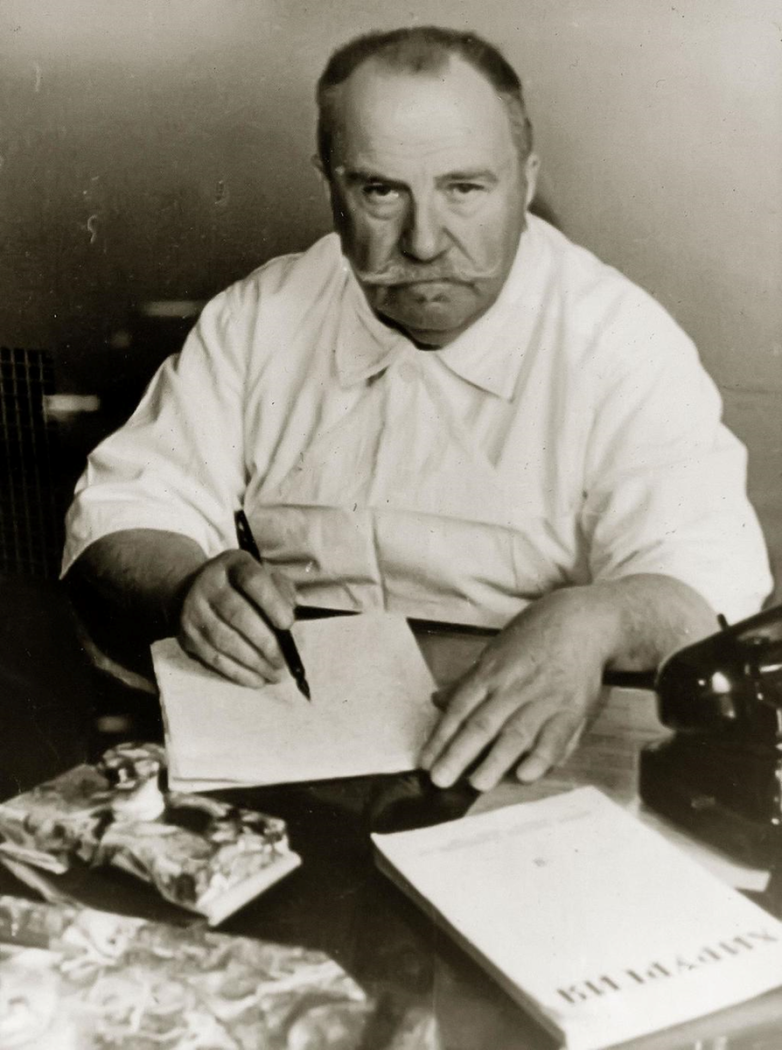

Один из столпов советской медицины. Александр Васильевич Вишневский

В период становления Советской власти русская хирургия находилась на переломе. Война 1914-1918 годов, революционные бури, гражданская война, хозяйственная разруха, вспышки эпидемий вызвали упадочнические настроения у той части хирургов, которые крепко были связаны с безвозвратно ушедшим прошлым.

Между тем в огне революции рождалось уже новое, прогрессивное. Талантливая плеяда более молодых хирургов, воспитанных на гуманистических традициях русской хирургии, видела новые горизонты. Среди этой плеяды был и молодой казанский профессор Александр Васильевич Вишневский.

Юный Александр много вращался в солдатской среде, поэтому с военным делом был знаком не понаслышке. Он рано покинул отчий дом, учился сначала в Астрахани, а потом в Казанском университете. Учителями Вишневского стали многие крупнейшие учёные. Он следовал заветам отца военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова, который говорил: «Нет медицины без хирургии и нет хирургии без анатомии». Поэтому Вишневский уделял огромное внимание теоретической подготовке, изучению анатомии и физиологии.

С Казанским университетом судьба связала Вишневского надолго. Это учебное заведение он окончил в 1899 году, после чего проработал в нём ещё 35 лет. Чтение лекций в университете он совмещал с работой сразу в нескольких госпиталях.

Особенно много работы на долю «раннего» Вишневского выпало во время Гражданской войны, когда свирепствовала эпидемия сыпного тифа и на одного врача в день приходилось до 20 человек. Именно по инициативе будущего светила хирургии на медицинском факультете Казанского университета начали читать специальный курс инфекционных болезней.

В 1935-м Александр Васильевич перебирается в Москву, где занимает должности заведующего хирургическими клиниками Всесоюзного института экспериментальной медицины и Центрального института усовершенствования врачей.

Покидая Казань, Вишневский оставил здесь многочисленных учеников. Из школы Александра Вишневского вышло 18 профессоров.

Борьба с больюАлександр Вишневский запомнился широкой публике как создатель знаменитой лечебной мази. Однако её применение является лишь частью абсолютно новой для того времени методики лечения ран Вишневского. Александр Васильевич совсем иначе взглянул на саму практику хирургии, что шло вразрез с устоявшимися взглядами. Главный вопрос касался методов обезболивания и борьбы с шоком, что особенно важно в военно-полевой хирургии, а уже потом новый подход изменял и сам принцип лечения ран, где и выходила на сцену знаменитая мазь.

К 30-м годам XX века врачам было знакомо не менее 20 способов местной анестезии, и все они были не идеальны. Считалось, что на войне применять местную анестезию стоит лишь в 25–35% случаев, а вот наркоз – в 75–65% случаев. Такого же мнения придерживалось большинство советских хирургов ещё перед Великой Отечественной войной. Но для проведения операции под общим наркозом требуются специальные помощники, задействуется медицинский персонал, такой дефицитный в условиях большой войны. Потом из наркоза бойцу ещё надо выйти, а это влечёт за собой заботы посленаркозного периода, удлиняя время пребывания в госпитале, могли возникнуть осложнения.

Вишневский считал именно местное обезболивание самым эффективным и безопасным методом. Он экономил самое важное – время. Суть местной анестезии по-особому «методу ползучего инфильтрата» в том, что Вишневский старался не повреждать человеческого тела в стороне от места операции. Он не вводил человека в искусственный сон и не обезболивал наружные ткани инъекциями, а вводил внутрь ткани большое количество тёплого слабого раствора новокаина и блокировал сам нерв, подходящий к оперируемому участку, омывая этот нерв. На каждую операцию расходовалось от трёх литров раствора новокаина.

Новокаиновые блокады Вишневского, по его идее, благоприятно воздействуют не только на конкретные участки, но и на весь организм. Так в войну лечили шок, хирургический сепсис, воспаления, расстройства тонуса мышц.

Вишневский предложил совсем иное – полностью очистить рану от гноя и от всех повреждённых тканей, а потом обеспечить такое состояние, при котором гной не образуется. Так, в 1927 году появилась знаменитая мазь Вишневского или линимент бальзамический. Рецептура средства оригинальна: смешав березовый деготь, ксероформ и касторовое масло, учёный получил состав в виде мази.

Мазь Вишневского имела бактерицидное действие и оказывала слабое раздражительное действие внутри раны, что заставляло работать нервные окончания. Александр Васильевич даже любую огнестрельную рану рассматривал как инфицированный, а затем воспалительный очаг, который надо как можно раньше купировать. Именно в области гнойной хирургии работы Вишневского оказались наиболее важны, его методы лечения ран спасли жизни многих бойцов.

В наше время борьба с новыми поколениями бактерий требует уже других, более современных средств, а мазь Вишневского считается устаревшей. Тем не менее, она всё еще выпускается.

Между тем в огне революции рождалось уже новое, прогрессивное. Талантливая плеяда более молодых хирургов, воспитанных на гуманистических традициях русской хирургии, видела новые горизонты. Среди этой плеяды был и молодой казанский профессор Александр Васильевич Вишневский.

В начале врачебной карьеры

Александр Васильевич Вишневский родился 4 сентября 1874 года в далеком дагестанском ауле Чир-Юрт в семье штабс-капитана 82-го пехотного Дагестанского полка. Его отец, Василий Васильевич, происходил «из приказнослужительских детей», а родом был из Саратова. Как же его занесло в дагестанские края? В 17 лет Василий Вишневский в своей гимназии поднял «бунт» против школьного начальства, за что его и сослали солдатом на Кавказ.Юный Александр много вращался в солдатской среде, поэтому с военным делом был знаком не понаслышке. Он рано покинул отчий дом, учился сначала в Астрахани, а потом в Казанском университете. Учителями Вишневского стали многие крупнейшие учёные. Он следовал заветам отца военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова, который говорил: «Нет медицины без хирургии и нет хирургии без анатомии». Поэтому Вишневский уделял огромное внимание теоретической подготовке, изучению анатомии и физиологии.

С Казанским университетом судьба связала Вишневского надолго. Это учебное заведение он окончил в 1899 году, после чего проработал в нём ещё 35 лет. Чтение лекций в университете он совмещал с работой сразу в нескольких госпиталях.

Особенно много работы на долю «раннего» Вишневского выпало во время Гражданской войны, когда свирепствовала эпидемия сыпного тифа и на одного врача в день приходилось до 20 человек. Именно по инициативе будущего светила хирургии на медицинском факультете Казанского университета начали читать специальный курс инфекционных болезней.

В 1935-м Александр Васильевич перебирается в Москву, где занимает должности заведующего хирургическими клиниками Всесоюзного института экспериментальной медицины и Центрального института усовершенствования врачей.

Покидая Казань, Вишневский оставил здесь многочисленных учеников. Из школы Александра Вишневского вышло 18 профессоров.

Борьба с больюАлександр Вишневский запомнился широкой публике как создатель знаменитой лечебной мази. Однако её применение является лишь частью абсолютно новой для того времени методики лечения ран Вишневского. Александр Васильевич совсем иначе взглянул на саму практику хирургии, что шло вразрез с устоявшимися взглядами. Главный вопрос касался методов обезболивания и борьбы с шоком, что особенно важно в военно-полевой хирургии, а уже потом новый подход изменял и сам принцип лечения ран, где и выходила на сцену знаменитая мазь.

К 30-м годам XX века врачам было знакомо не менее 20 способов местной анестезии, и все они были не идеальны. Считалось, что на войне применять местную анестезию стоит лишь в 25–35% случаев, а вот наркоз – в 75–65% случаев. Такого же мнения придерживалось большинство советских хирургов ещё перед Великой Отечественной войной. Но для проведения операции под общим наркозом требуются специальные помощники, задействуется медицинский персонал, такой дефицитный в условиях большой войны. Потом из наркоза бойцу ещё надо выйти, а это влечёт за собой заботы посленаркозного периода, удлиняя время пребывания в госпитале, могли возникнуть осложнения.

Вишневский считал именно местное обезболивание самым эффективным и безопасным методом. Он экономил самое важное – время. Суть местной анестезии по-особому «методу ползучего инфильтрата» в том, что Вишневский старался не повреждать человеческого тела в стороне от места операции. Он не вводил человека в искусственный сон и не обезболивал наружные ткани инъекциями, а вводил внутрь ткани большое количество тёплого слабого раствора новокаина и блокировал сам нерв, подходящий к оперируемому участку, омывая этот нерв. На каждую операцию расходовалось от трёх литров раствора новокаина.

Новокаиновые блокады Вишневского, по его идее, благоприятно воздействуют не только на конкретные участки, но и на весь организм. Так в войну лечили шок, хирургический сепсис, воспаления, расстройства тонуса мышц.

Чудодейственная мазь

Даже в середине XX века огромной проблемой и в мирное, и тем более в военное время оставалась высокая смертность от ран. Люди умирали не только от самого повреждения или от потери крови, а от гнойной инфекции, которая могла быстро распространиться. Ещё в начале Великой Отечественной хирурги не зашивали раны полностью – они оставались немного открытыми, повязки часто меняли. Задачей хирурга считалось очистить рану от гноя, где он скапливался снова и снова.Вишневский предложил совсем иное – полностью очистить рану от гноя и от всех повреждённых тканей, а потом обеспечить такое состояние, при котором гной не образуется. Так, в 1927 году появилась знаменитая мазь Вишневского или линимент бальзамический. Рецептура средства оригинальна: смешав березовый деготь, ксероформ и касторовое масло, учёный получил состав в виде мази.

Мазь Вишневского имела бактерицидное действие и оказывала слабое раздражительное действие внутри раны, что заставляло работать нервные окончания. Александр Васильевич даже любую огнестрельную рану рассматривал как инфицированный, а затем воспалительный очаг, который надо как можно раньше купировать. Именно в области гнойной хирургии работы Вишневского оказались наиболее важны, его методы лечения ран спасли жизни многих бойцов.

В наше время борьба с новыми поколениями бактерий требует уже других, более современных средств, а мазь Вишневского считается устаревшей. Тем не менее, она всё еще выпускается.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Почему-то не указали, что не только 18 профессоров подготовил, а сын Александр Александрович по заслугам не меньше отца. А мазь они делали вместе.

- ↓

0

Отвечу тут вот некоторым — Сода в СССР и сода сейчас — отличаются. Почему? Амеры заставили не ложить один компонент, чтоб не лечила рак. Итальянец ей вылечивал. Сегодняшней хрен. Так и с мазью Вишневского.

- ↓

+2

Сода, это NaHCO3. Какой именно компонент «заставили не ложить» амеры?

- ↑

- ↓

0

Наверно, амеры запретили в кальцинированную соду ложить секретный компонент водород. Наглые бездушные амеры.

- ↑

- ↓

+1

Вообще-то класть, а не «ложить». Ну это так. На всякий случай.

- ↑

- ↓

-1

Артефакт!

- ↓

+1

Интересно, чем отличается «старая» мазь Вишневского (густая), которую мы застали ещё в советское время, от современной жидкой…

- ↓

-2

Сроком годности))))))

- ↑

- ↓

+3

Александр Васильевич Вишневский — медик от бога! Его методы и средства лечения спасли огромное количество человеческих жизней.

- ↓

+4

Что такое мазь Вишневского я узнал ещё когда и в школу не ходил. В этом возрасте меня чиряки одолевали. Так вот, эта мазь единственное, что реально помогало их заживлять. Пахла она, правда, отвратительно, но ведь помогала!

- ↓

+2

И мне мазали нарывы этой мазью. Пахла не так уж ужасно — дёгтем.

- ↑

- ↓

+2

Мазь Вишневского знают все! Прекрасное средство, многие ей пользовались когда рана гноилась или нарывала.

- ↓