Как в СССР создали первый сверхзвуковой бомбардировщик

В начале 1950-х годов в Советском Союзе был создан первый серийный сверхзвуковой истребитель – МиГ-19. Однако, при всём уважении к труду советских конструкторов, построить небольшой перехватчик и огромный бомбардировщик – это не одно и то же.

Так, знаменитый Ту-160 был создан ОКБ Туполева лишь в 1981 году, спустя более чем 30 лет с момента появления первых сверхзвуковых машин. Конечно, определённые успехи в создании больших самолётов были и ранее. Ибо сегодня уже мало кто помнит, но первые попытки создания тяжёлых сверхзвуковых самолётов в СССР были предприняты ещё в середине 1950-х, едва тот самый МиГ-19 стал на вооружение.

Всё началось в 1950-е.

Желание советских военных обзавестись сверхзвуковым бомбардировщиком было отнюдь не праздной прихотью. За окном вовсю развивалось ракетостроение. Вот-вот на вооружение всех стран должны были пойти первые серийные зенитно-ракетные комплексы. Для такого оружия старенькие поршневые бомбардировщики становились лёгкой добычей. При этом первые успехи на ниве истребительной авиации выглядели обнадёживающее: машина, способная развивать скорость более 1 Маха (ок. 1 224 км/ч), совершенно очевидно имела куда больше шансов «просочиться» сквозь заслон противовоздушной обороны. И конечно же, в первую очередь новый бомбардировщик виделся как средство доставки ядерного оружия, а значит должен был стать одним из важнейших элементов системы ядерного сдерживания.

Задача была не простая.

В 1954 году советские военные смогли сформулировать техническое задание для новой машины. Предполагалось, что сверхзвуковой бомбардировщик должен обладать достаточными характеристиками для доставки 5-тонной атомной бомбы за Атлетический или Тихий океан. А для этого машина должна была иметь боевой радиус не менее 13 тысяч км. Вдобавок, военные хотели, чтобы непосредственно перед сбросом машина могла разгоняться до отметки в 2 000 км/ч. Задача по созданию столь нетривиальной машины легла на молодое ОКБ-23 под руководством Владимира Михайловича Мясищева. Нужно ли говорить, что для тогдашнего уровня технологий поставленная задача была сродни просьбе достать с неба звезду?

Серьёзная получилась машина.

Конечно же, советских конструкторов это не остановило. Со всей ответственностью инженеры взялись за работу, предлагая под час весьма экзотические варианты. Например, рассматривалась возможность создания двухсекционной машины из беспилотного одноразового носителя и небольшого управляемого бомбардировщика. Впрочем, от этой идеи в ОКБ-23 быстро отказались, правда были и другие не менее экзотические предложения. Например, была идея создания бомбардировщика до поры до времени двигающегося за счёт буксира-дозировщика. В поисках финальной компоновки советским специалистам пришлось перебрать натурально десятки потенциальных вариантов. В итоге поиски всё равно свелись к самолёту классической компоновки с треугольным крылом. Последующие расчёты показали, что такая машина сможет поднимать до 20 тонн бомбовой нагрузки, а совокупный взлётный вес должен был составить около 240 тонн. Перспективный проект получил обозначение М-50.

Машина не соответствует ТЗ.

Для середины 1950-х годов проектируемый М-50 по сложности и количеству инновационных решений был сродни космическому кораблю. В погоне за сокращением массы советские конструкторы сократили экипаж до 2 человек, переложив существенную часть людской работы на автоматику. В самолёте отказались от традиционных вкладных топливных баков в пользу инновационных герметизированных отсеков. Для М-50 была создана собственная катапульта, с выбрасыванием эвакуируемых пилотов вниз. Новые решения были применены в шасси, фюзеляже, крыльях. Отдельная эпопея развернулась вокруг разработки двигателей для будущего самолёта. За эту часть отвечали казанские специалисты под руководством Прокофия Зубца от которых требовалось создать двигатель М16-17 с тягой не менее 20 тысяч кгс! Всего же к разработке М-50 было привлечено 20 научно-исследовательских институтов, конструкторы которых создали для самолёта свыше 410 образцов новейшего оборудования.

Достижений всё равно было не мало.

Что же получилось в итоге? Опытный экземпляр М-50 появился в 1959 году. Уложиться в сроки у советских конструкторов не получилось, более того созданная машина ощутимо уступала заявленным на старте проекта требованиям. Сделать сверхзвуковой бомбардировщик на 100% соответствующий запросам военных не получилось в силу объективных причин: для достижения подобных параметров в 1950-х годах просто отсутствовали возможности. Советские авиаконструкторы были вынуждены постоянно «оправдываться» тем, что рассчитывают на появление новых образцов технологий, новых и более лёгких материалов, более совершенного оборудования. Увы, при уровне развития науки и техники начала второй половины XX века выполнить ТЗ было физически невозможно. Даже двигатели с заявленной тягой создать так и не получилось…

Работа зря не пропала.

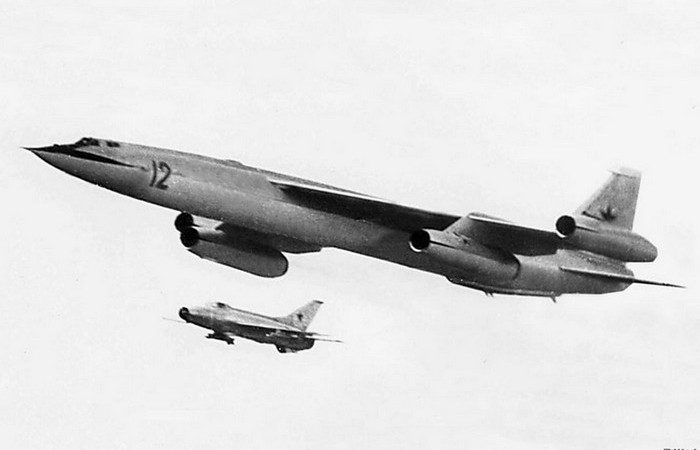

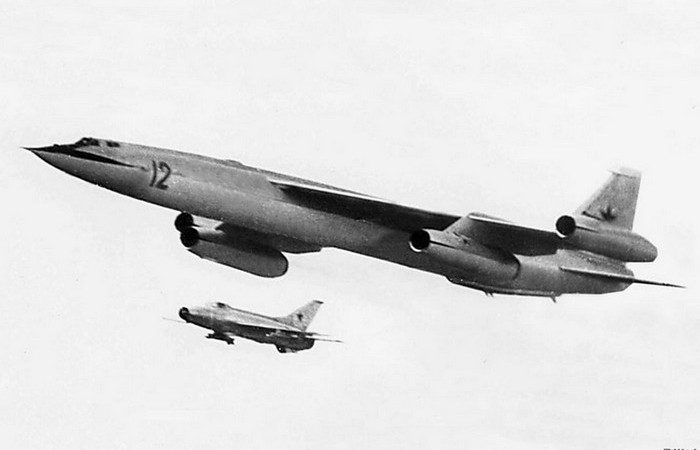

И всё же проект М-50 не был провальным. Создание этого бомбардировщика стало важным шагом в развитии отечественной авиации. Достаточно сказать, что за порог сверхзвуковой скорости самолёт всё-таки перебрался. В последующие три года М-50 неоднократно испытывался и даже принял участие в одном из парадов. Однако, на вооружение первый сверхзвуковой бомбардировщик СССР всё-таки не попал. Зато в ходе разработки 50-го были отработаны сотни технических решений, что использовались советскими конструкторами в десятках других проектов, включая первый сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Сегодня же оставшийся М-50 можно увидеть в качестве музейного экспоната Центральном музее ВВС РФ в Монино.

Так, знаменитый Ту-160 был создан ОКБ Туполева лишь в 1981 году, спустя более чем 30 лет с момента появления первых сверхзвуковых машин. Конечно, определённые успехи в создании больших самолётов были и ранее. Ибо сегодня уже мало кто помнит, но первые попытки создания тяжёлых сверхзвуковых самолётов в СССР были предприняты ещё в середине 1950-х, едва тот самый МиГ-19 стал на вооружение.

Всё началось в 1950-е.

Желание советских военных обзавестись сверхзвуковым бомбардировщиком было отнюдь не праздной прихотью. За окном вовсю развивалось ракетостроение. Вот-вот на вооружение всех стран должны были пойти первые серийные зенитно-ракетные комплексы. Для такого оружия старенькие поршневые бомбардировщики становились лёгкой добычей. При этом первые успехи на ниве истребительной авиации выглядели обнадёживающее: машина, способная развивать скорость более 1 Маха (ок. 1 224 км/ч), совершенно очевидно имела куда больше шансов «просочиться» сквозь заслон противовоздушной обороны. И конечно же, в первую очередь новый бомбардировщик виделся как средство доставки ядерного оружия, а значит должен был стать одним из важнейших элементов системы ядерного сдерживания.

Задача была не простая.

В 1954 году советские военные смогли сформулировать техническое задание для новой машины. Предполагалось, что сверхзвуковой бомбардировщик должен обладать достаточными характеристиками для доставки 5-тонной атомной бомбы за Атлетический или Тихий океан. А для этого машина должна была иметь боевой радиус не менее 13 тысяч км. Вдобавок, военные хотели, чтобы непосредственно перед сбросом машина могла разгоняться до отметки в 2 000 км/ч. Задача по созданию столь нетривиальной машины легла на молодое ОКБ-23 под руководством Владимира Михайловича Мясищева. Нужно ли говорить, что для тогдашнего уровня технологий поставленная задача была сродни просьбе достать с неба звезду?

Серьёзная получилась машина.

Конечно же, советских конструкторов это не остановило. Со всей ответственностью инженеры взялись за работу, предлагая под час весьма экзотические варианты. Например, рассматривалась возможность создания двухсекционной машины из беспилотного одноразового носителя и небольшого управляемого бомбардировщика. Впрочем, от этой идеи в ОКБ-23 быстро отказались, правда были и другие не менее экзотические предложения. Например, была идея создания бомбардировщика до поры до времени двигающегося за счёт буксира-дозировщика. В поисках финальной компоновки советским специалистам пришлось перебрать натурально десятки потенциальных вариантов. В итоге поиски всё равно свелись к самолёту классической компоновки с треугольным крылом. Последующие расчёты показали, что такая машина сможет поднимать до 20 тонн бомбовой нагрузки, а совокупный взлётный вес должен был составить около 240 тонн. Перспективный проект получил обозначение М-50.

Машина не соответствует ТЗ.

Для середины 1950-х годов проектируемый М-50 по сложности и количеству инновационных решений был сродни космическому кораблю. В погоне за сокращением массы советские конструкторы сократили экипаж до 2 человек, переложив существенную часть людской работы на автоматику. В самолёте отказались от традиционных вкладных топливных баков в пользу инновационных герметизированных отсеков. Для М-50 была создана собственная катапульта, с выбрасыванием эвакуируемых пилотов вниз. Новые решения были применены в шасси, фюзеляже, крыльях. Отдельная эпопея развернулась вокруг разработки двигателей для будущего самолёта. За эту часть отвечали казанские специалисты под руководством Прокофия Зубца от которых требовалось создать двигатель М16-17 с тягой не менее 20 тысяч кгс! Всего же к разработке М-50 было привлечено 20 научно-исследовательских институтов, конструкторы которых создали для самолёта свыше 410 образцов новейшего оборудования.

Достижений всё равно было не мало.

Что же получилось в итоге? Опытный экземпляр М-50 появился в 1959 году. Уложиться в сроки у советских конструкторов не получилось, более того созданная машина ощутимо уступала заявленным на старте проекта требованиям. Сделать сверхзвуковой бомбардировщик на 100% соответствующий запросам военных не получилось в силу объективных причин: для достижения подобных параметров в 1950-х годах просто отсутствовали возможности. Советские авиаконструкторы были вынуждены постоянно «оправдываться» тем, что рассчитывают на появление новых образцов технологий, новых и более лёгких материалов, более совершенного оборудования. Увы, при уровне развития науки и техники начала второй половины XX века выполнить ТЗ было физически невозможно. Даже двигатели с заявленной тягой создать так и не получилось…

Работа зря не пропала.

И всё же проект М-50 не был провальным. Создание этого бомбардировщика стало важным шагом в развитии отечественной авиации. Достаточно сказать, что за порог сверхзвуковой скорости самолёт всё-таки перебрался. В последующие три года М-50 неоднократно испытывался и даже принял участие в одном из парадов. Однако, на вооружение первый сверхзвуковой бомбардировщик СССР всё-таки не попал. Зато в ходе разработки 50-го были отработаны сотни технических решений, что использовались советскими конструкторами в десятках других проектов, включая первый сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Сегодня же оставшийся М-50 можно увидеть в качестве музейного экспоната Центральном музее ВВС РФ в Монино.

Написать комментарий

9