По каким запахам советские люди определяли богатых сограждан

В Советском Союзе декларировалось равенство. Но социальные различия при этом все равно сохранялись. И проявлялись они не в открытой демонстрации богатства (это считалось неприличным), а в деталях. Например, в запахах.

Аромат дорогого импортного мыла, вкусного кофе или французских духов говорил о доступе к дефицитным товарам. Для многих это становилось знаком особого положения. Так как не все могли приобрести себе то, о чем мечтали.

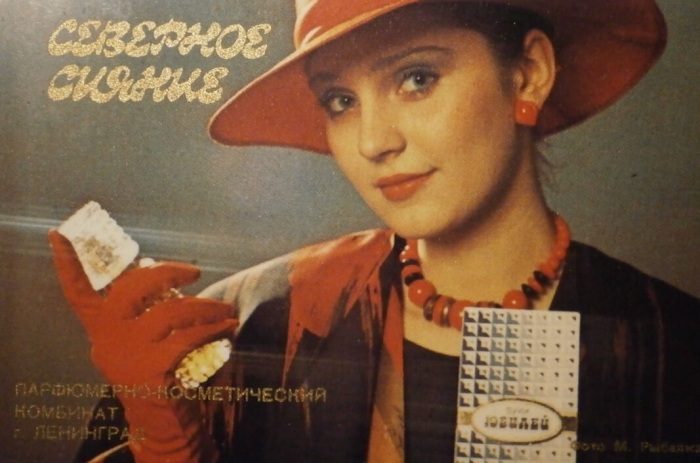

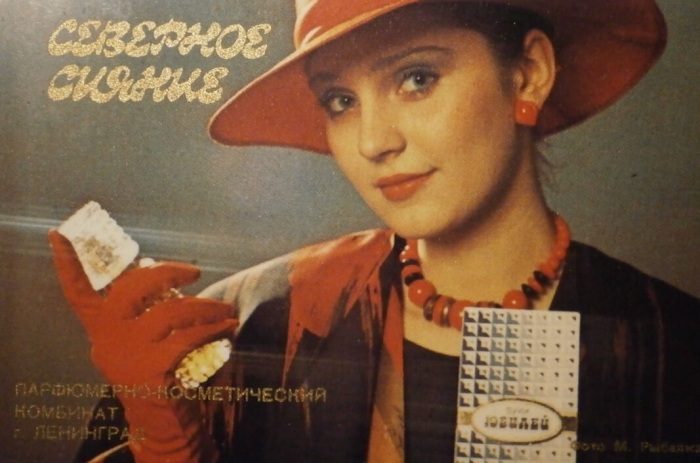

Достать французские духи в СССР мог не каждый.

Дефицит был обыденностью 1960–1980-х годов. Очереди, пустые полки, товары по блату — всё это создавало контраст между людьми. Запахи редких продуктов и даже вещей превращались в негласный символ статуса. Они ощущались в квартирах, магазинах, на улицах. Одни чувствовали зависть, другие — гордость. Так через ароматы проявлялось скрытое неравенство.

Парфюм служил важным социальным маркером. Широко доступные советские духи — «Красная Москва», «Славянка» — обладали густым, насыщенным ароматом, который воспринимался как массовый, «народный». Иными словами «ширпотреб». Им противопоставлялись лёгкие, изысканные французские композиции: Chanel No. 5, J'ose, Opium. Их привозили из-за рубежа или приобретали с рук.

Люди старшего поколения вспоминают, как в подъездах иногда витал едва уловимый шлейф духов «Клима» или «Диор» — это означало, что кто-то из жильцов получил заветную посылку, например, из ГДР или Польши. Сам факт обладания таким ароматом становился немым, но красноречивым сигналом о связях, статусе или удаче.

Отечественные духи были неплохими, но не дотягивали до импортных по качеству.

Доступ к качественной косметике и парфюмерии в СССР во многом определялся возможностью выезда за рубеж, которую предоставляли командировки. В 1920-е годы такие поездки, в том числе в Европу, были относительно частыми. И хорошо финансировались государством в рамках политики «догнать и перегнать» Запад в технологическом и культурном отношении.

Однако уже к 1930-м годам, в условиях острой нехватки валюты, практика зарубежных командировок была резко свёрнута. А размер суточных — существенно урезан. Это превратило саму возможность такой поездки в редкую привилегию.

Те, кому удавалось получить длительную командировку, находились в наилучшем положении: помимо суточных, им полагались «подъёмные» на обустройство и другие дополнительные выплаты. Однако большинство советских граждан, включая известных деятелей искусства и науки, были вынуждены жёстко экономить даже эти средства. В результате вместо люксовых брендов вроде Dior или Chanel чаще привозили более доступные, но оттого не менее ценные продукты масс-маркета. Командировка становилась не только профессиональной миссией, но и важным каналом пополнения личного потребительского ресурса.

Растворимый индийский кофе был очень популярен в СССР.

Настоящий кофе в СССР был дефицитом, особенно в послевоенные десятилетия. Его насыщенный аромат, доносившийся из квартир, становился немым свидетельством особого статуса жильцов — будь то партийный работник, учёный с доступом к спецраспределителю или дипломат, вернувшийся из загранкомандировки.

В свободной продаже чаще можно было встретить суррогаты на основе ячменя или цикория. Поэтому запах свежемолотого кофе ассоциировался не просто с утренним ритуалом, а с привилегированным положением, связями с внешним миром и уровнем жизни, недоступным большинству советских граждан. В системе советского потребительского дефицита импортный кофе занимал особое место как один из самых желанных и труднодоступных товаров. Его появление на прилавках моментально провоцировало возникновение многочасовых очередей, превращая покупку в событие и удачу.

Не менее желанным был растворимый кофе. Среди натуральных сортов наибольшей популярностью пользовалась продукция бразильских марок Cacique и Pele, которые продавались в характерных стеклянных банках, превращавшихся после использования в предмет бытовой гордости и многоразовую тару. Не менее высоким спросом, несмотря на ироничное и пренебрежительное прозвище «пыль индийских дорог», пользовался и растворимый кофе индийского производства.

Это народное название, вероятно, отсылало к его мелкому помолу и специфическому внешнему виду, однако никак не снижало его потребительской ценности в глазах советских граждан. Для многих он был единственной доступной альтернативой зерновому кофе и цикорию, становясь символом причастности к мировой, «несоветской» культуре потребления.

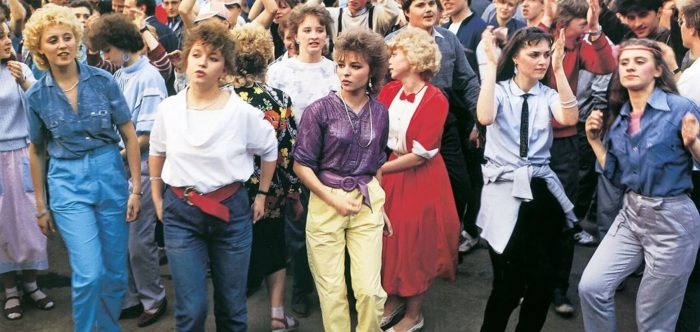

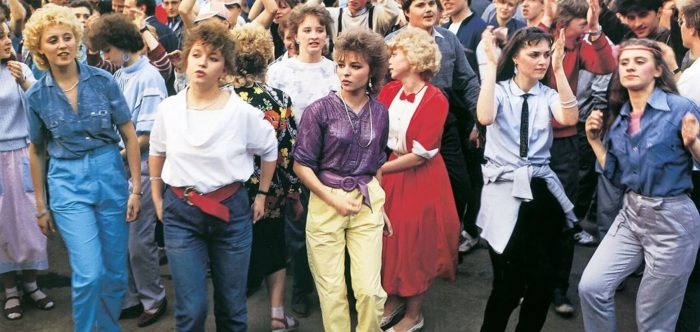

Джинсы были очень модной одеждой среди молодежи.

Одежда и аксессуары также служили важным источником социальных сигналов. Если отечественные пальто и костюмы чаще имели запах простой шерсти, нафталина или казённого сукна, то импортные вещи отличались иными ароматами.

Запах новой кожаной куртки из Чехословакии, пластика фирменного рюкзака или специфический аромат джинсовой ткани с Запада был безошибочным признаком вещей, недоступных большинству. В школьной среде 1980-х годов обладателей таких вещей, от которых пахло «заграницей», часто воспринимали как привилегированную группу — «мажоров», отмечая их иной материальный статус.

Джинсы считались культовым предметом гардероба. Их невозможно было просто купить в магазине. На черном рынке предлагали варианты из Болгарии, Греции или Югославии. Но настоящей мечтой были только американские бренды. Levi's, Wrangler, Lee — эти названия знал каждый. За пару таких джинсов люди отдавали целую зарплату. Цены доходили до 160 рублей. Это было дорого. Но того стоило.

Мясные деликатесы были в дефиците.

Колбасные изделия являлись одним из наиболее ярких символов советского дефицита. Если варёные сорта вроде «Докторской» были относительно доступны, то копчёные деликатесы — такие как «Сервелат» или «Салями» — представляли собой продукт высшего уровня потребления, свидетельствуя о связях или привилегированном статусе их обладателя.

Характерный запах копчёного мяса, доносившийся из квартир партийной номенклатуры или «цеховиков», чётко ассоциировался с системой закрытого распределения и недоступным для большинства благополучием. Аналогичным маркером служили и импортные консервы — например, венгерский паштет или сардины из стран соцлагеря. Их специфический, непривычный аромат был знаком посвящённым, тем, кто имел доступ к «Берёзке» или получал посылки из-за рубежа. Таким образом, гастрономические запахи выполняли роль социального кода, где экзотичность и интенсивность аромата прямо коррелировала с положением человека в неформальной иерархии общества.

Аромат дорогого импортного мыла, вкусного кофе или французских духов говорил о доступе к дефицитным товарам. Для многих это становилось знаком особого положения. Так как не все могли приобрести себе то, о чем мечтали.

Кто вдыхал французские ароматы

Достать французские духи в СССР мог не каждый.

Дефицит был обыденностью 1960–1980-х годов. Очереди, пустые полки, товары по блату — всё это создавало контраст между людьми. Запахи редких продуктов и даже вещей превращались в негласный символ статуса. Они ощущались в квартирах, магазинах, на улицах. Одни чувствовали зависть, другие — гордость. Так через ароматы проявлялось скрытое неравенство.

Парфюм служил важным социальным маркером. Широко доступные советские духи — «Красная Москва», «Славянка» — обладали густым, насыщенным ароматом, который воспринимался как массовый, «народный». Иными словами «ширпотреб». Им противопоставлялись лёгкие, изысканные французские композиции: Chanel No. 5, J'ose, Opium. Их привозили из-за рубежа или приобретали с рук.

Люди старшего поколения вспоминают, как в подъездах иногда витал едва уловимый шлейф духов «Клима» или «Диор» — это означало, что кто-то из жильцов получил заветную посылку, например, из ГДР или Польши. Сам факт обладания таким ароматом становился немым, но красноречивым сигналом о связях, статусе или удаче.

Отечественные духи были неплохими, но не дотягивали до импортных по качеству.

Доступ к качественной косметике и парфюмерии в СССР во многом определялся возможностью выезда за рубеж, которую предоставляли командировки. В 1920-е годы такие поездки, в том числе в Европу, были относительно частыми. И хорошо финансировались государством в рамках политики «догнать и перегнать» Запад в технологическом и культурном отношении.

Однако уже к 1930-м годам, в условиях острой нехватки валюты, практика зарубежных командировок была резко свёрнута. А размер суточных — существенно урезан. Это превратило саму возможность такой поездки в редкую привилегию.

Те, кому удавалось получить длительную командировку, находились в наилучшем положении: помимо суточных, им полагались «подъёмные» на обустройство и другие дополнительные выплаты. Однако большинство советских граждан, включая известных деятелей искусства и науки, были вынуждены жёстко экономить даже эти средства. В результате вместо люксовых брендов вроде Dior или Chanel чаще привозили более доступные, но оттого не менее ценные продукты масс-маркета. Командировка становилась не только профессиональной миссией, но и важным каналом пополнения личного потребительского ресурса.

Настоящий кофе

Растворимый индийский кофе был очень популярен в СССР.

Настоящий кофе в СССР был дефицитом, особенно в послевоенные десятилетия. Его насыщенный аромат, доносившийся из квартир, становился немым свидетельством особого статуса жильцов — будь то партийный работник, учёный с доступом к спецраспределителю или дипломат, вернувшийся из загранкомандировки.

В свободной продаже чаще можно было встретить суррогаты на основе ячменя или цикория. Поэтому запах свежемолотого кофе ассоциировался не просто с утренним ритуалом, а с привилегированным положением, связями с внешним миром и уровнем жизни, недоступным большинству советских граждан. В системе советского потребительского дефицита импортный кофе занимал особое место как один из самых желанных и труднодоступных товаров. Его появление на прилавках моментально провоцировало возникновение многочасовых очередей, превращая покупку в событие и удачу.

Не менее желанным был растворимый кофе. Среди натуральных сортов наибольшей популярностью пользовалась продукция бразильских марок Cacique и Pele, которые продавались в характерных стеклянных банках, превращавшихся после использования в предмет бытовой гордости и многоразовую тару. Не менее высоким спросом, несмотря на ироничное и пренебрежительное прозвище «пыль индийских дорог», пользовался и растворимый кофе индийского производства.

Это народное название, вероятно, отсылало к его мелкому помолу и специфическому внешнему виду, однако никак не снижало его потребительской ценности в глазах советских граждан. Для многих он был единственной доступной альтернативой зерновому кофе и цикорию, становясь символом причастности к мировой, «несоветской» культуре потребления.

Кожаные вещи и вожделенная джинса

Джинсы были очень модной одеждой среди молодежи.

Одежда и аксессуары также служили важным источником социальных сигналов. Если отечественные пальто и костюмы чаще имели запах простой шерсти, нафталина или казённого сукна, то импортные вещи отличались иными ароматами.

Запах новой кожаной куртки из Чехословакии, пластика фирменного рюкзака или специфический аромат джинсовой ткани с Запада был безошибочным признаком вещей, недоступных большинству. В школьной среде 1980-х годов обладателей таких вещей, от которых пахло «заграницей», часто воспринимали как привилегированную группу — «мажоров», отмечая их иной материальный статус.

Джинсы считались культовым предметом гардероба. Их невозможно было просто купить в магазине. На черном рынке предлагали варианты из Болгарии, Греции или Югославии. Но настоящей мечтой были только американские бренды. Levi's, Wrangler, Lee — эти названия знал каждый. За пару таких джинсов люди отдавали целую зарплату. Цены доходили до 160 рублей. Это было дорого. Но того стоило.

Вкусная колбаса не для всех

Мясные деликатесы были в дефиците.

Колбасные изделия являлись одним из наиболее ярких символов советского дефицита. Если варёные сорта вроде «Докторской» были относительно доступны, то копчёные деликатесы — такие как «Сервелат» или «Салями» — представляли собой продукт высшего уровня потребления, свидетельствуя о связях или привилегированном статусе их обладателя.

Характерный запах копчёного мяса, доносившийся из квартир партийной номенклатуры или «цеховиков», чётко ассоциировался с системой закрытого распределения и недоступным для большинства благополучием. Аналогичным маркером служили и импортные консервы — например, венгерский паштет или сардины из стран соцлагеря. Их специфический, непривычный аромат был знаком посвящённым, тем, кто имел доступ к «Берёзке» или получал посылки из-за рубежа. Таким образом, гастрономические запахи выполняли роль социального кода, где экзотичность и интенсивность аромата прямо коррелировала с положением человека в неформальной иерархии общества.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Чушь. В 60 французские духи продавалисью Цена кусалась — это да.

- ↓

+2

Сейчас тоже продают и цены большие и надписи, и даже сертификат, но есть ли полная уверенность что это не подделка из Китая

- ↑

- ↓

0

Все написанное, совершенная правда.!

- ↓

-1

А Вы вообще то жили в СССР и ходили в магазины парфюмерии? Очень сомневаюсь, что Вы даже сможете назвать хотя бы пять основных женских духов производства СССР, которыми все пользовались!

- ↑

- ↓

+1

Почти так!

- ↓

0

Не почти, а ВСЕ НЕ ТАК!

- ↑

- ↓

+1

Бред с большой буквы! Статья явно заказная, или малолетка писал. Я 1971г.р., из простой семьи, и могу сказать, что и растворимый и зерновой(и молотый тоже) всегда дома был. Колбасы- тоже, покупались. Джинса- да, согласен, фирму достать было трудно. А насчет духов… Да мне на них как то пофиг!

- ↓

-1

Тут нужно указать, в каком Вы жили городе.

В каких- то городах с продуктами было неплохо, а где-то, например в Горьком или Свердловске — было хуже.

- ↑

- ↓

0

Ничего и не в одном из городов СССР не было идеальным… Если не брать в рассмотрение только столицу СССР!

- ↑

- ↓

+1

Все верно говорите! Только правда, особенно сейчас, никому не нужна! Сейчас, у новоиспечённых знатоков СССР, в почете постоянное враньё, которым они отрабатывают свои «тридцать сребреников»!

- ↑

- ↓

+3

Сейчас можно жрать всё что хочу. Только вот всё ли качественное и натуральное?

- ↓

-1

Вспоминаю рекламу из перестройки: «Настоящий немецкий кофе, но ведь в Германии не растет кофе!».

- ↑

- ↓

-1

А «Эгоист», он швейцарский, с крестиком, ну флаг ихний.Растёт в Альпах? Вряд ли.Но рекламодатели, они как американцы-тупые, им всё равно, где эта Швейцария

- ↑

- ↓

-1

Полный бред — ДЕБИ — ЛЬНЫЙ — ГЛУПОЙ малолетки…

- ↓

0

Опять полный бред малолетки

- ↓