За что фронтовики не любили советский броневик БА‑64

В истории Второй мировой было немало машин, о которых вспоминали с уважением. Но были и такие, что вызывали раздражение у тех, кто с ними сталкивался в бою. Советский бронеавтомобиль БА‑64 стал именно такой техникой — нужной, но не любимой.

Он появился в тяжёлый момент, когда фронту срочно требовалась хоть какая-то броня, и быстро стал символом компромисса между желаемым и возможным.

Бронеавтомобиль БА-10.

Лето 1941 года разделило историю Красной армии на «до» и «после». Если раньше бронетехника считалась чем-то вспомогательным — для охраны тыла, сопровождения колонн и эффектного вида на парадах — то теперь она стала жизненно необходимой. Молниеносные наступления немецких танковых дивизий, захват ключевых узлов связи, удары в обход и по тылам заставили пересматривать саму суть механизированной войны. Пехота без прикрытия горела в окружениях, связи с командованием рвались после первых ударов, и армии приходилось отступать, не имея возможности удерживать рубежи. Старая техника терялась одна за другой, а заменить её было нечем.

Бронеавтомобиль БА-10.

К середине 1941 года запасы бронеавтомобилей в Красной армии были не просто скудными — они были критическими. Ставка на тяжёлые, трёхосные машины вроде БА-10, созданные ещё в 30-х годах, сыграла злую шутку. Они были громоздкими, плохо проходимыми на бездорожье, требовали большого количества металла и уходили с заводов в ничтожных количествах. Сложная конструкция, слабое шасси и нехватка производственных мощностей сделали их почти бесполезными в новой реальности. А фронт требовал мобильности: лёгких, скоростных машин, которые можно быстро построить и отправить в бой. Война изменила правила, а армия оказалась к этому не готова.

Бронеавтомобиль БА-64.

Нужно было срочно искать выход. У промышленности не было ни запаса времени, ни избытка ресурсов. Немцы стремительно продвигались, и требовалась техника, которую можно собрать из доступных узлов. На эту роль подошёл легковой полноприводный ГАЗ-64 — конструкция свежая, простая и уже поставленная в производство. Он стал основой нового броневика, который, несмотря на все компромиссы, имел шанс быстро попасть на фронт. Именно из этой острой потребности, в условиях нехватки всего — от металла до людей, — родилась идея БА‑64. Машина, которую не столько проектировали, сколько спешно собирали, лишь бы она выполняла хоть часть нужных задач.

Броневик Sd.Kfz. 222.

Проектирование БА‑64 началось осенью 1941 года в обстановке, далёкой от идеальной. Под бомбёжками, в условиях нехватки кадров и оборудования, инженеры завода имени Сталина пытались выжать максимум из минимума. Им достался трофейный немецкий броневик Sd.Kfz. 222 — лёгкая разведывательная машина с открытой башней и хорошей подвижностью. Копировать её было невозможно — ни материалов, ни технической базы для этого не было — но она задала нужный вектор. Взяли идею небольшого, манёвренного броневика, пригодного для разведки и связи, и начали адаптировать её под свои реалии.

Шасси досталось от ГАЗ-64.

Основой стал ГАЗ-64 — внедорожник, созданный по мотивам американского «Бантама» и технически схожий с будущими «Виллисами». На его раму установили корпус из бронелистов толщиной от 6 до 15 миллиметров, собранных под углом, чтобы хоть как-то повысить устойчивость к пулям. Броня не каталась специально — использовались уже имевшиеся заготовки. Башни, как таковой, не было — в крыше корпуса делалось отверстие, куда вставлялся станок под пулемёт ДТ. Стрелок находился сверху, по пояс наружу, что делало его уязвимым, но других вариантов просто не было. Изнутри обзор обеспечивался через смотровые щели, защищённые стеклоблоками с бронекрышками.

БА-64.

Ходовая часть осталась почти без изменений. Подвеска была жёсткой, база короткой, а колея узкой — всё это делало машину чувствительной к неровностям и кренам. Сначала даже не было запасного колеса, его добавили позже. При этом броневик весил немного, развивал до 80 км/ч по шоссе и уверенно держался на укатанной грунтовке. Внутри помещались водитель и командир, вооружённый пулемётом. Проект прошёл испытания в начале 1942 года, получил одобрение и пошёл в серию. Первый серийный БА‑64 выпустили в апреле, а к лету их уже применяли под Сталинградом. За короткое время он стал символом экстренного технопоиска: машина, собранная наспех, но вовремя.

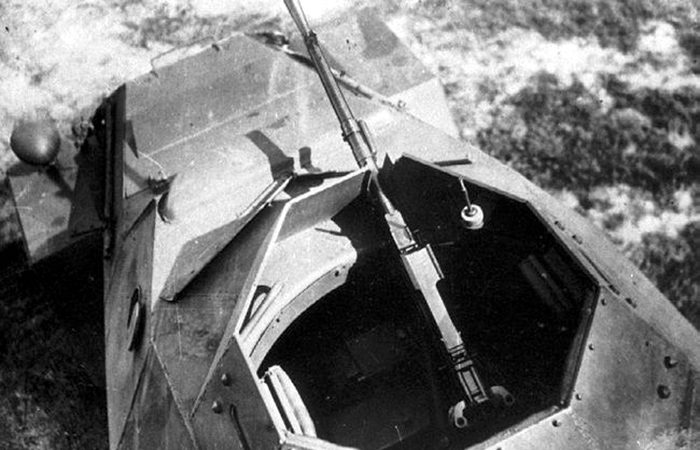

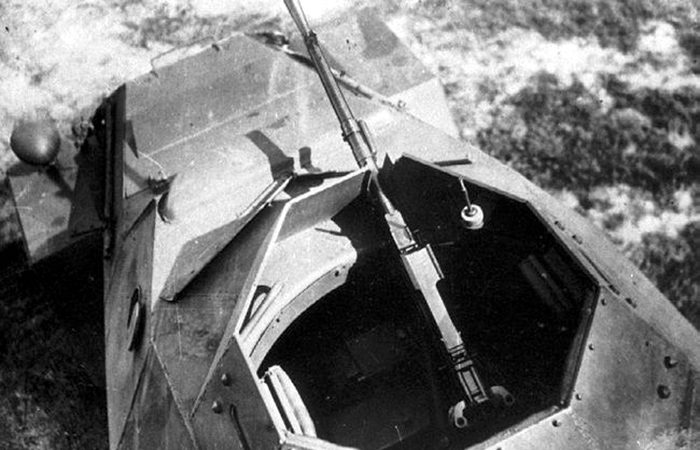

Башня броневика.

С точки зрения командования, БА‑64 был удачным компромиссом. Его можно было быстро производить, он не требовал сложной сборки и позволял восполнить нехватку техники. Лёгкий вес, компактность и наличие бронезащиты делали его пригодным для патрулирования тыла, разведки на второстепенных направлениях и сопровождения колонн. Он действительно был полезен в ситуациях, где не требовалась прямая схватка с противником. В городских условиях, особенно при зачистках, он нередко использовался как мобильная огневая точка. Некоторые машины даже переоборудовали для связи, снабжения и эвакуации раненых. И если бы на этом список задач заканчивался — возможно, к нему относились бы терпимее.

Броневик на рельсах.

Но у тех, кто ездил на нём каждый день, мнение было совсем другим. БА‑64 был крайне неудобен в эксплуатации. Тесный, душный и шумный салон делал любое долгое перемещение мучением. В жару в нём было невозможно дышать, зимой — приходилось сидеть в валенках и тулупах, почти не двигаясь. Стрелку приходилось торчать наружу, как мишени в тире. При попадании даже одиночной пули крупного калибра корпус не держал. Обзор был минимальным: ехали почти вслепую, а в бою это стоило жизни. Управление машиной требовало навыков, особенно на пересечённой местности, где она склонна была заваливаться на бок даже на незначительном уклоне.

БА-64.

Солдаты называли её «гробом на колёсах», а водители старались избегать лихих поворотов. БА‑64 не прощал ошибок. Высокий центр тяжести и короткая база приводили к тому, что он переворачивался чаще, чем хотелось бы. На мокрой дороге он терял устойчивость, на рыхлой — вяз, а на уклоне — кренился и заваливался. В бою экипажу приходилось надеяться только на скорость — выскочил, пострелял и сразу уходи. Потому машину часто просто бросали при первой возможности. Если застревала или ломалась — её старались не чинить, а заменить. Она не вызывала уважения и воспринималась скорее как временная мера, чем как боевой товарищ. И хотя она спасала ситуацию в тяжёлое время, любви с фронтовиками у неё не вышло.

Он появился в тяжёлый момент, когда фронту срочно требовалась хоть какая-то броня, и быстро стал символом компромисса между желаемым и возможным.

Когда броня стала насущной необходимостью

Бронеавтомобиль БА-10.

Лето 1941 года разделило историю Красной армии на «до» и «после». Если раньше бронетехника считалась чем-то вспомогательным — для охраны тыла, сопровождения колонн и эффектного вида на парадах — то теперь она стала жизненно необходимой. Молниеносные наступления немецких танковых дивизий, захват ключевых узлов связи, удары в обход и по тылам заставили пересматривать саму суть механизированной войны. Пехота без прикрытия горела в окружениях, связи с командованием рвались после первых ударов, и армии приходилось отступать, не имея возможности удерживать рубежи. Старая техника терялась одна за другой, а заменить её было нечем.

Бронеавтомобиль БА-10.

К середине 1941 года запасы бронеавтомобилей в Красной армии были не просто скудными — они были критическими. Ставка на тяжёлые, трёхосные машины вроде БА-10, созданные ещё в 30-х годах, сыграла злую шутку. Они были громоздкими, плохо проходимыми на бездорожье, требовали большого количества металла и уходили с заводов в ничтожных количествах. Сложная конструкция, слабое шасси и нехватка производственных мощностей сделали их почти бесполезными в новой реальности. А фронт требовал мобильности: лёгких, скоростных машин, которые можно быстро построить и отправить в бой. Война изменила правила, а армия оказалась к этому не готова.

Бронеавтомобиль БА-64.

Нужно было срочно искать выход. У промышленности не было ни запаса времени, ни избытка ресурсов. Немцы стремительно продвигались, и требовалась техника, которую можно собрать из доступных узлов. На эту роль подошёл легковой полноприводный ГАЗ-64 — конструкция свежая, простая и уже поставленная в производство. Он стал основой нового броневика, который, несмотря на все компромиссы, имел шанс быстро попасть на фронт. Именно из этой острой потребности, в условиях нехватки всего — от металла до людей, — родилась идея БА‑64. Машина, которую не столько проектировали, сколько спешно собирали, лишь бы она выполняла хоть часть нужных задач.

Лёгкий броневик

Броневик Sd.Kfz. 222.

Проектирование БА‑64 началось осенью 1941 года в обстановке, далёкой от идеальной. Под бомбёжками, в условиях нехватки кадров и оборудования, инженеры завода имени Сталина пытались выжать максимум из минимума. Им достался трофейный немецкий броневик Sd.Kfz. 222 — лёгкая разведывательная машина с открытой башней и хорошей подвижностью. Копировать её было невозможно — ни материалов, ни технической базы для этого не было — но она задала нужный вектор. Взяли идею небольшого, манёвренного броневика, пригодного для разведки и связи, и начали адаптировать её под свои реалии.

Шасси досталось от ГАЗ-64.

Основой стал ГАЗ-64 — внедорожник, созданный по мотивам американского «Бантама» и технически схожий с будущими «Виллисами». На его раму установили корпус из бронелистов толщиной от 6 до 15 миллиметров, собранных под углом, чтобы хоть как-то повысить устойчивость к пулям. Броня не каталась специально — использовались уже имевшиеся заготовки. Башни, как таковой, не было — в крыше корпуса делалось отверстие, куда вставлялся станок под пулемёт ДТ. Стрелок находился сверху, по пояс наружу, что делало его уязвимым, но других вариантов просто не было. Изнутри обзор обеспечивался через смотровые щели, защищённые стеклоблоками с бронекрышками.

БА-64.

Ходовая часть осталась почти без изменений. Подвеска была жёсткой, база короткой, а колея узкой — всё это делало машину чувствительной к неровностям и кренам. Сначала даже не было запасного колеса, его добавили позже. При этом броневик весил немного, развивал до 80 км/ч по шоссе и уверенно держался на укатанной грунтовке. Внутри помещались водитель и командир, вооружённый пулемётом. Проект прошёл испытания в начале 1942 года, получил одобрение и пошёл в серию. Первый серийный БА‑64 выпустили в апреле, а к лету их уже применяли под Сталинградом. За короткое время он стал символом экстренного технопоиска: машина, собранная наспех, но вовремя.

И за что же её не жаловали

Башня броневика.

С точки зрения командования, БА‑64 был удачным компромиссом. Его можно было быстро производить, он не требовал сложной сборки и позволял восполнить нехватку техники. Лёгкий вес, компактность и наличие бронезащиты делали его пригодным для патрулирования тыла, разведки на второстепенных направлениях и сопровождения колонн. Он действительно был полезен в ситуациях, где не требовалась прямая схватка с противником. В городских условиях, особенно при зачистках, он нередко использовался как мобильная огневая точка. Некоторые машины даже переоборудовали для связи, снабжения и эвакуации раненых. И если бы на этом список задач заканчивался — возможно, к нему относились бы терпимее.

Броневик на рельсах.

Но у тех, кто ездил на нём каждый день, мнение было совсем другим. БА‑64 был крайне неудобен в эксплуатации. Тесный, душный и шумный салон делал любое долгое перемещение мучением. В жару в нём было невозможно дышать, зимой — приходилось сидеть в валенках и тулупах, почти не двигаясь. Стрелку приходилось торчать наружу, как мишени в тире. При попадании даже одиночной пули крупного калибра корпус не держал. Обзор был минимальным: ехали почти вслепую, а в бою это стоило жизни. Управление машиной требовало навыков, особенно на пересечённой местности, где она склонна была заваливаться на бок даже на незначительном уклоне.

БА-64.

Солдаты называли её «гробом на колёсах», а водители старались избегать лихих поворотов. БА‑64 не прощал ошибок. Высокий центр тяжести и короткая база приводили к тому, что он переворачивался чаще, чем хотелось бы. На мокрой дороге он терял устойчивость, на рыхлой — вяз, а на уклоне — кренился и заваливался. В бою экипажу приходилось надеяться только на скорость — выскочил, пострелял и сразу уходи. Потому машину часто просто бросали при первой возможности. Если застревала или ломалась — её старались не чинить, а заменить. Она не вызывала уважения и воспринималась скорее как временная мера, чем как боевой товарищ. И хотя она спасала ситуацию в тяжёлое время, любви с фронтовиками у неё не вышло.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+4

Вообще-то, вооружение БА-64 размещалось во вращающейся башни. Из которой совсем не надо было высовываться по пояс при стрельбе (если, конечно, командир машины, он же пулемётчик, не изображал из себя шерифа из вестерна, пуляющего от бедра). В целом непонятно, откуда автор взял «мнение фронтовиков» о БА-64. Я ни разу с таковым не встречался ни в мемуарах, ни в специальной литературе. Нормальный броневик, всяко лучше довоенных Д-8, БА-ФАИ и БА-20. И вполне сравнимый с немецкими, английскими и американскими машинами того же класса, отличаясь от них самым маленьким весом.

- ↓

+1

Вы вот буквально с языка сорвали. Прочитав статью я задумался, а почему это о такой нашей технике я ничего толком не слышал? Интересно. В своих воспоминаниях фронтовики рассказывали про танки, «катюши», артиллерийские орудия, самолёты и ещё много о чём, но про броневики не помню ни слова.

- ↑

- ↓