Рюмочные. Как это было

Здесь нет барной карты, меню и официантов. Только крепкий алкоголь, самообслуживание и высокие барные столы.

Рюмочные – чисто советское явление. Это особые закусочные в спартанском формате. Специализировались они на крепких спиртных напитках, на закуску к ним подавали бутерброды. В свое время рюмочные оказались доступной широким народным массам формой «культурного отдыха».

«Мужички, распивавшие портвешок в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, или под раскрашенным грибком на детской площадке, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом. Такое в то время не снилось даже», – писал журналист Леонид Репин в своих «Рассказах о Москве и москвичах во все времена».

Первые рюмочные открылись в СССР в Москве в 1954 году. Как утверждает московский историк Александр Васькин, это был политический ход нового главы государства, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Ему требовалось быстро завоевать народную любовь и авторитет.

«Идея открыть в Москве рюмочные была не просто хорошей – она была фантастической! Создав сеть рюмочных, партия и правительство проявили недюжинную заботу о здоровье народа и его культурном досуге», – писал Леонид Репин.

Рюмочные были призваны «окультурить» любителей ликеро-водочной продукции, чтобы те не распивали ее в общественных местах. Но иные заведения становились прибежищем для граждан, не сумевших найти себе место в послевоенном СССР.

«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов», – размышлял писатель Валерий Попов.

«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминал Репин.

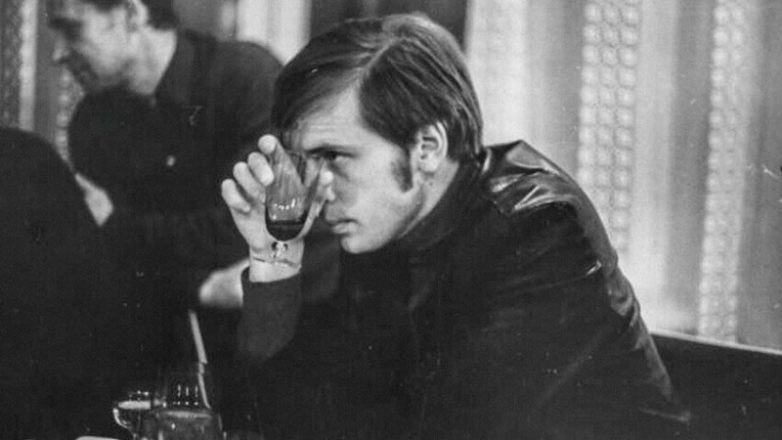

Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.

«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», – отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.

Простота предполагала и низкие цены, поэтому поход в рюмочную между делом мог себе позволить любой гражданин. И цены, и прейскурант, и бутерброды были одинаковыми по всему Советскому Союзу, вспоминает Александр Васькин.

«Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию», – описывает достоинства заведения петербургский историк Лев Лурье.

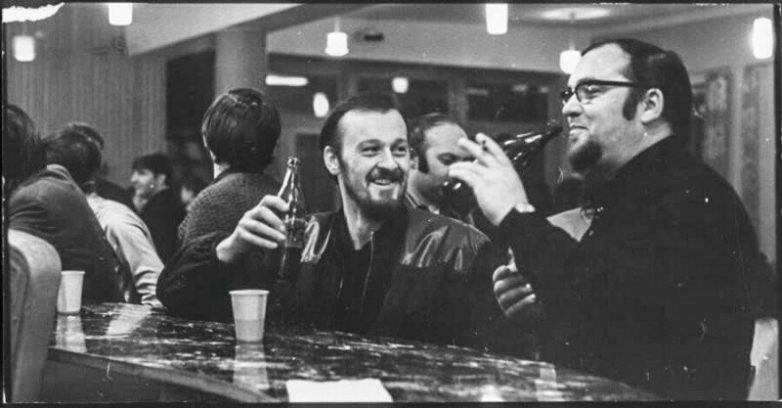

«В рюмочной могли сравняться рабочий завода и журналист, инженер и сантехник. Это был не только мужской клуб по интересам, но и место, куда притягивает разных людей. Там можно было проводить социологические опросы и изучать структуру общества», – считает Александр Васькин.

И государство действительно изучало. Как отмечает Лев Лурье, в 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных.

«Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, умственных рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы», – пишет он.

Следующим ударом по ним стал распад Советского Союза. Формирование в стране ресторанного рынка, появление новых форматов общепита отвело рюмочным роль «ностальгических» заведений со стареющей, но верной публикой.

«Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. Они остались, как Ростральные колонны, “Зенит” и белые ночи, не меняя функции. <…> Средний возраст посетителей близок к пенсионному, почти все эти люди воспитаны на простом и суровом жанре рюмочной сызмальства. Все, кто пил много, вымерли, не пережили 1990-е. Остались закаленные ветераны, знающие свою норму и привыкшие к “культурной” выпивке», – характеризует ситуацию в Санкт-Петербурге Лев Лурье.

Он подчеркивает, что именно в Северной столице рюмочные сохранили популярность: тут их, по мнению Лурье, побольше, чем в Москве, но новую аудиторию старым заведениям привлечь сложно.

«Рюмочные не поддаются стилизации. Было несколько попыток создать нечто в этом жанре для более молодой и платежеспособной публики. Все они провалились. Молодежь пьет значительно меньше отцов и дедов, к водке душой не прикипела. Местные хипстеры предпочитают накатить “шот” в модном баре где-нибудь на Думской или на Фонтанке. А настоящие ценители жанра в новые заведения не потянулись – дорого. Рюмочные пока живы, но медленно вымирают вместе со своими клиентами, как толстые журналы или игра в домино во дворе», – заключает петербуржец Лурье.

В Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе России найти рюмочную не проблема: заведения этого формата открывать продолжают. Тем не менее не все владельцы придерживаются принципов олдскульных рюмочных – демократичности, простоты, дешевизны. И стилизованная под СССР по интерьеру и меню неорюмочная все же будет соответствовать современным ресторанным реалиям.

Подлинное же советское рюмочное наследие скрывается под неприметными вывесками, в подвальных помещениях, посещается «своими» людьми. Там дешево и сердито, совсем не модно, зато аутентично. И разве что поставили нормальные столы и стулья.

Рюмочные – чисто советское явление. Это особые закусочные в спартанском формате. Специализировались они на крепких спиртных напитках, на закуску к ним подавали бутерброды. В свое время рюмочные оказались доступной широким народным массам формой «культурного отдыха».

«Мужички, распивавшие портвешок в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, или под раскрашенным грибком на детской площадке, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом. Такое в то время не снилось даже», – писал журналист Леонид Репин в своих «Рассказах о Москве и москвичах во все времена».

Первые рюмочные открылись в СССР в Москве в 1954 году. Как утверждает московский историк Александр Васькин, это был политический ход нового главы государства, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Ему требовалось быстро завоевать народную любовь и авторитет.

«Идея открыть в Москве рюмочные была не просто хорошей – она была фантастической! Создав сеть рюмочных, партия и правительство проявили недюжинную заботу о здоровье народа и его культурном досуге», – писал Леонид Репин.

Рюмочные были призваны «окультурить» любителей ликеро-водочной продукции, чтобы те не распивали ее в общественных местах. Но иные заведения становились прибежищем для граждан, не сумевших найти себе место в послевоенном СССР.

«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов», – размышлял писатель Валерий Попов.

Дешево и сердито

Наливали в рюмочных водку, портвейн, ликеры, где-то вино, коньяк. К каждой рюмке подавали скромную закуску – бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. На бутерброде, полагавшемся к ста граммам, лежали четыре кильки.«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», – вспоминал Репин.

Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.

«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», – отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.

Простота предполагала и низкие цены, поэтому поход в рюмочную между делом мог себе позволить любой гражданин. И цены, и прейскурант, и бутерброды были одинаковыми по всему Советскому Союзу, вспоминает Александр Васькин.

«Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию», – описывает достоинства заведения петербургский историк Лев Лурье.

Подслушано за рюмкой водки

В целом контингент в заведениях собирался приличный.«В рюмочной могли сравняться рабочий завода и журналист, инженер и сантехник. Это был не только мужской клуб по интересам, но и место, куда притягивает разных людей. Там можно было проводить социологические опросы и изучать структуру общества», – считает Александр Васькин.

И государство действительно изучало. Как отмечает Лев Лурье, в 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных.

«Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, умственных рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы», – пишет он.

Рюмочные сегодня

В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев инициировал антиалкогольную кампанию. В активной фазе она продлилась два года. В стране сократили производство и продажу крепкого алкоголя. Пострадали от мер и рюмочные.Следующим ударом по ним стал распад Советского Союза. Формирование в стране ресторанного рынка, появление новых форматов общепита отвело рюмочным роль «ностальгических» заведений со стареющей, но верной публикой.

«Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. Они остались, как Ростральные колонны, “Зенит” и белые ночи, не меняя функции. <…> Средний возраст посетителей близок к пенсионному, почти все эти люди воспитаны на простом и суровом жанре рюмочной сызмальства. Все, кто пил много, вымерли, не пережили 1990-е. Остались закаленные ветераны, знающие свою норму и привыкшие к “культурной” выпивке», – характеризует ситуацию в Санкт-Петербурге Лев Лурье.

Он подчеркивает, что именно в Северной столице рюмочные сохранили популярность: тут их, по мнению Лурье, побольше, чем в Москве, но новую аудиторию старым заведениям привлечь сложно.

«Рюмочные не поддаются стилизации. Было несколько попыток создать нечто в этом жанре для более молодой и платежеспособной публики. Все они провалились. Молодежь пьет значительно меньше отцов и дедов, к водке душой не прикипела. Местные хипстеры предпочитают накатить “шот” в модном баре где-нибудь на Думской или на Фонтанке. А настоящие ценители жанра в новые заведения не потянулись – дорого. Рюмочные пока живы, но медленно вымирают вместе со своими клиентами, как толстые журналы или игра в домино во дворе», – заключает петербуржец Лурье.

В Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе России найти рюмочную не проблема: заведения этого формата открывать продолжают. Тем не менее не все владельцы придерживаются принципов олдскульных рюмочных – демократичности, простоты, дешевизны. И стилизованная под СССР по интерьеру и меню неорюмочная все же будет соответствовать современным ресторанным реалиям.

Подлинное же советское рюмочное наследие скрывается под неприметными вывесками, в подвальных помещениях, посещается «своими» людьми. Там дешево и сердито, совсем не модно, зато аутентично. И разве что поставили нормальные столы и стулья.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1

«Рюмка», «капельница», «рыгаловка», даже «дом родной»! Вот как назывались эти заведения в народе…

- ↓

+2

Нормальное заведение если только все в меру, а это от людей зависит. У нас в Союзе было все в меру, сейчас не думаю, только откроешь рюмочную, сразу подтянется наркота всякая и пошло поехало…

- ↓

+1

В Якутске была только насколько помню была только одна. Прозвана (Мордобойка). Были ещё кафе бар, но там можно было нормально поесть. Столы были тоже высокие без посадочных мест.

- ↓

+1

Это было и есть просто прекрасно!!! Выпьем за это товарищи!!!

- ↓

+1

Не знаю, как в Москве, а в Самаре все норм с рюмочными. Пользуются огромным спросом, цены низкие, популярное место тусовок молодежи. Красивые вывески и все такое)

- ↓

+3

романтичные времена были

- ↓

+3

Заведения этого формата продолжают открывать??? Наоборот — закрывают!!! Там где можно было выпить 100 грамм и закусить бутербродом теперь торгуют бургерами и самсой.А народу опять альтернатива в виде 100-х шкаликов в подворотне.

- ↓

+3

Помню, было такое, «Наливайка» дразнили в народе. Но как-то они то были, то их закрывали, да и выпивка там стоила дороже, продавали с торговой наценкой как в ресторане. Так что вариант «на троих» был экономически более привлекателен. Или со своей бутылкой шли в ближайшую столовую. Но там как повезет — в некоторых на выпивох не обращали внимания, в других выгоняли, бывало что и милицию вызывали.

- ↓

+4

Прекрасно было)

- ↓

+6

О ТОМ, КАК ПИТЬ НА ТРОИХ.

Не квасом земля полита,

В каких ни пытай краях.

Пол-литра — везде пол-литра,

И стоит везде трояк.

Поменьше, иль чуть побольше

Копейка — какой рожон?

А вот разделить по-божьи — Тут очень расчет нужен.

Один размечает тонко.

Другой на глазок берет.

Один отойдет в сторонку.

Другой норовит вперед.

Оплаченный процент отпит,

И — Вася — гуляй-беда!

Но тот, кто имеет опыт,

Тот крайним стоит всегда.

Он, зная свою отметку,

Не пялит зазря лицо,

А выпьет он под конфетку.

А чаще под сукнецо.

Но выпьет зато со смаком.

Издаст подходящий стон

И даже покажет знаком,

Что выпил со смаком он.

И первому по затылку

Отвесит шутя пинка,

А после он сдаст бутылку

И примет еще пивка.

И где-нибудь среди досок

Блаженный приляжет он,

Поскольку культурный досуг

Включает здоровый сон.

Он спит, а над ним планеты-

Немеркнущий звездный тир.

Он спит, а его полпреды

Варганят войну и мир.

По всем уголкам планеты,

По свету, что сном объят,

Развозят его газеты.

Где славу ему трубят.

И громкую славу эту

Признали со всех сторон.

Он всех призовет к ответу,

Как только проспится он.

Куется ему награда,

Готовит харчи Нарпит…

Не трожьте его, не надо,

Пускай человек поспит.

- ↓