Как в архипелаге ГУЛАГ появился самый страшный «остров»

«Ну, будете у нас на Колыме — милости просим!» Все помнят ту реакцию, которую вызвала у героя Андрея Миронова оброненная в ресторане безобидная на первый взгляд фраза. В самой известной советской комедии эта шутка зафиксировала сложившийся в общественном сознании образ той далекой земли.

В 1968 году, когда вышла «Бриллиантовая рука», название пусть и крупной, но одной из многих рек северо-востока страны уже прочно ассоциировалось со страданиями, каторжным трудом, отвратительным климатом, ощущением беспросветного и безнадежного существования. Освоение «Колымы» стало, возможно, крупнейшим инфраструктурным проектом ГУЛАГа, символом созданной в СССР репрессивной системы, который, с одной стороны, предоставил стране крайне необходимые ей природные ресурсы, но с другой — сделал это ценой десятков тысяч жизней. Далее рассказ, как рождалась беспощадная Колыма, давшая уран для атомного проекта, олово, вольфрам и, конечно, золото, очень много золота, но взявшая взамен лучшие человеческие чувства.

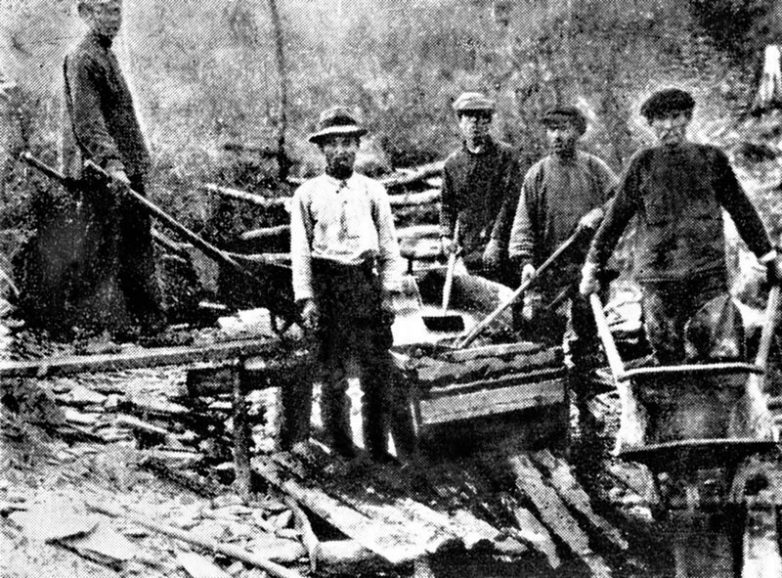

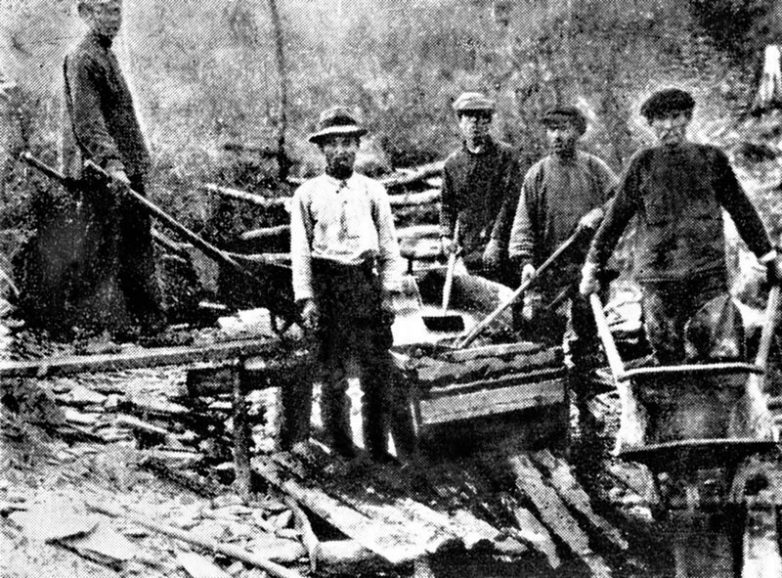

Слухи о колымских богатствах быстро распространились в старательской среде. В огне революций, Первой мировой и Гражданской войн умирала одна страна, на ее обломках рождалась другая, но ни белым, ни красным было не до далеких ледяных пустынь, скрывавших в себе желтый металл. А лихим людям во всеобщем хаосе было даже спокойнее: одиночками и целыми артелями они потянулись к богом забытым приполярным рекам за длинным золотым рублем.

Лишь в конце 1920-х годов уже новое, ставшее на ноги государство вновь обратило внимание на свой почти безжизненный северо-восточный угол. На Колыму и ее притоки потянулись геологи, экспедиция за экспедицией, а в обратном направлении, в Москву, полетели телеграммы, раз за разом подтверждавшие: золото есть, и его много. Геолог Юрий Билибин, впоследствии получивший за открытие этих месторождений Сталинскую премию I степени, уверял правительство: к концу 1930-х одна Колыма будет давать в четыре раза больше драгметалла, чем вся страна в начале десятилетия.

Эти доводы звучали убедительно и оказались как нельзя кстати. В конце 1920-х годов СССР вступал в новый период своего развития. Начиналась форсированная индустриализация, а для ее успешного проведения требовались современные технологии и оборудование. Закупить их можно было только за советскими границами, а платить, кроме золота, фактически было нечем. Прогнозы, сделанные геологами на Колыме, впечатляли, и на фоне стагнации старых приисков разработка новых месторождений становилась вопросом стратегической важности.

Однако одно дело было послать туда, к этим потенциальным бесценным ресурсам, геологическую экспедицию, или вести добычу силами небольшой полуавтономной артели. Масштабное освоение богатств Колымы, которое было необходимо стране, предполагало принципиально иной фронт работ, участие в них десятков тысяч человек, которых необходимо было туда привезти, где-то поселить, чем-то кормить, организовать доставку нужного оборудования и вывоз руды.

Северо-восток СССР представлял собой практически безлюдные пространства, изолированные от остальной территории страны, с тотальным бездорожьем и максимально не подходящим для жизни и тяжелой работы климатом. Это был настоящий остров на материке, добраться до которого по земле было крайне трудно, и вот именно здесь, среди поросших редколесьем сопок, окруженных болотами, в убивающие морозы требовалось срочно наладить добычу десятков тонн золота ежегодно. В начале 1930-х годов в Москве сложилось мнение, что единственным способом сделать это было создание мощнейшей, подчиненной непосредственно центру организации, вертикально интегрированного суперконцерна, контролировавшего бы все аспекты жизни на этой территории — от экономики до малейших нюансов быта.

13 ноября 1931 года в соответствии с подписанным Сталиным постановлением ЦК ВКП(б) был создан «Дальстрой» — Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Перед этим комбинатом были поставлены две крупные задачи: во-первых, организовать форсированную разведку и добычу полезных ископаемых (золота и олова), а во-вторых, заняться сооружением дорожной сети от побережья Охотского моря до разрабатываемых приисков. Для этого «Дальстрою» были даны беспрецедентные полномочия. Чем-то они напоминали условия деятельности старых торгово-промысловых монополий, Русско-Американской компании или Британской Ост-Индской компании, имевших не только эксклюзивные права на экспорт колониальных богатств и получение за счет этого прибыли, но и фактически управлявших подконтрольными территориями, к примеру Русской Америкой или Индией.

«Дальстрою» также была выделена конкретная территория, площадь которой постоянно росла по мере появления очередных рапортов об успехах геологов. К 1951 году в управлении комбината находилось 3 млн квадратных километров, седьмая (!) часть всей территории Советского Союза. Здесь «Дальстрой» имел монопольные права на использование имевшихся природных ресурсов, не только золота и олова, но и вообще всего, включая лес. Но главным было даже не это. Территория «Дальстроя» была фактически изъята из подчинения партийных и хозяйственных органов существовавших административных единиц, куда она формально входила (Дальневосточного края и Якутской АССР).

Эдуард Берзин на фоне Магадана 1930-х годов.

Вся полнота власти, включая права на сбор налогов и распоряжение прочими доходами (включая даже выручку от реализации алкогольных напитков и табачных изделий), суд, исполнение наказаний, не говоря уже об осуществлении экономической деятельности, — все это находилось в непосредственном управлении треста и его подразделений. Главным же отличием от торгово-промышленных монополий прошлого был статус «Дальстроя». Если Ост-Индская или Русско-Американская компания были акционерными обществами, то советский комбинат являлся полностью государственной организацией, напрямую подчинявшейся Москве, ЦК ВКП(б), а затем СНК (правительству) и НКВД.

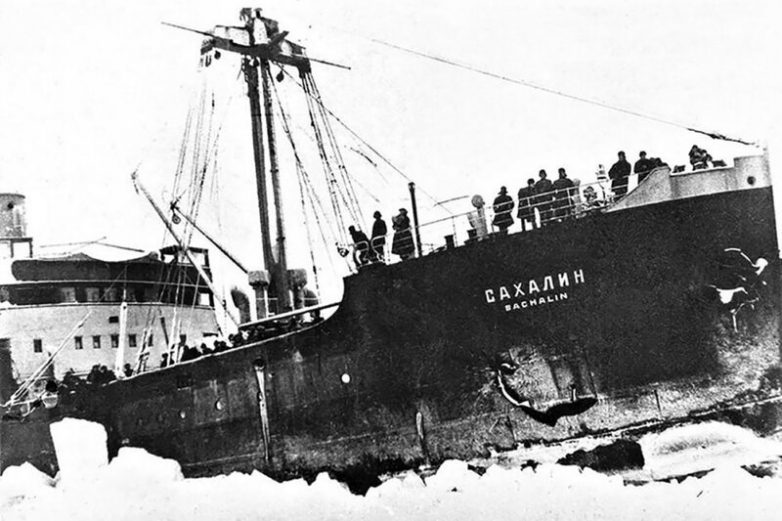

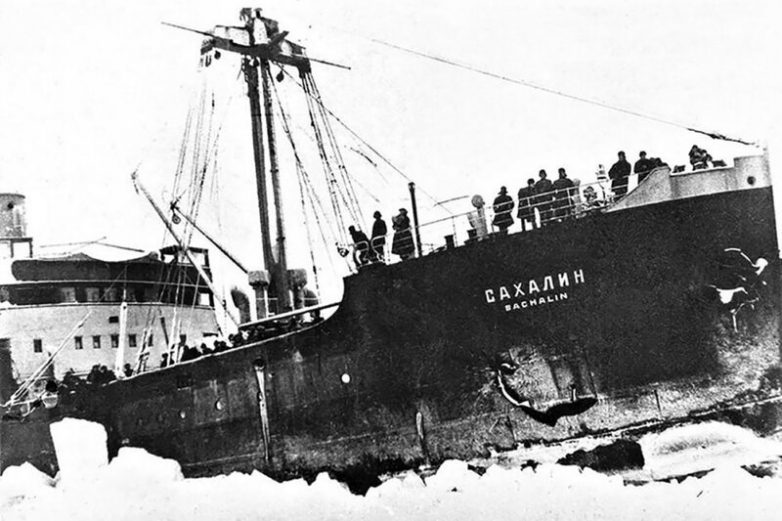

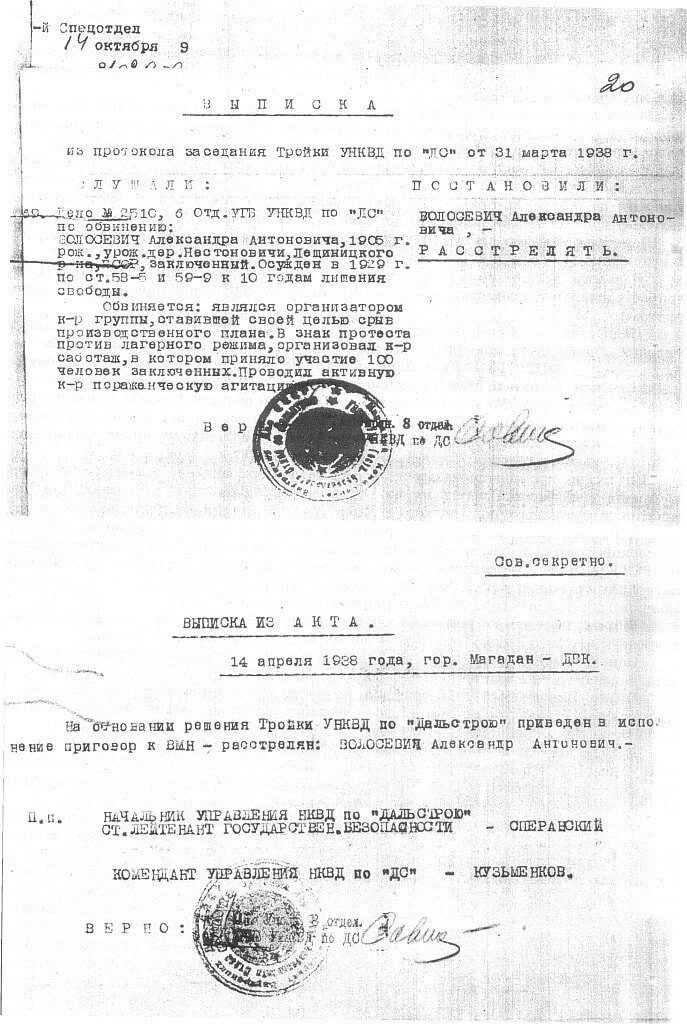

Директор (позже начальник) «Дальстроя» был для его территории вождем, любимцем всех детей, поводырем и карающей десницей. Первым руководителем комбината, ставшего фактически государством в государстве, был назначен Эдуард Берзин, бывший латышский стрелок, а затем секретарь Дзержинского и кадровый чекист.Уже 4 февраля 1932 года, спустя менее трех месяцев после создания «Дальстроя», в бухту Нагаева в Охотском море зашел пароход «Сахалин». На его борту находились не только Берзин собственной персоной и другие руководители комбината, но и первая группа вольнонаемных работников, а также около сотни заключенных и сопровождавшая их военизированная охрана. Еще в 1929 году советское правительство выпустило постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных», в соответствии с которым в целях «колонизации» отдаленных районов и «эксплуатации их природных богатств» там создавались новые (или расширялись существующие) концентрационные лагеря. Этот документ стал отражением решения Политбюро ЦК ВКП(б), потребовавшего ускорить освоение северных окраин через сосредоточение там контингента заключенных. Они должны были не только «перевоспитываться», но и по возможности оставаться там же после освобождения, заселяя безлюдные территории. Фактически речь шла об их колонизации, которая включала бы прежде абсолютно не используемые земли в хозяйственную жизнь страны.

Вслед за пароходом «Сахалин» в бухту Нагаева один за другим потянулись корабли с будущими «колонистами». В 1932 году на Колыму завезли около 9 тыс. заключенных, в 1933-м — 21 тыс. К концу 1936 года в Севвостлаге (Северо-Восточном исправительно-трудовом лагере), ставшем фактически производственным подразделением «Дальстроя», было сосредоточено свыше 60 тыс. «з/к» и около 10 тыс. вольнонаемных работников. Этот первый период — «эпоха Берзина» — был относительно либеральным, насколько этот термин мог быть применим к крупнейшему острову архипелага ГУЛАГ. В первые годы заключенные были расконвоированными, то есть их, по сути, никто не охранял, в том числе и потому, что преобладали среди них осужденные на небольшие сроки. Многие из них (квалифицированные специалисты) получали заработную плату на уровне свободных вольнонаемных работников (к примеру, заключенный горный инженер получал 650 рублей). Рабочий день был ограничен «щадящими» 8—10 часами, и выдаваемый паек был несравним с тем, что получали в конце десятилетия.

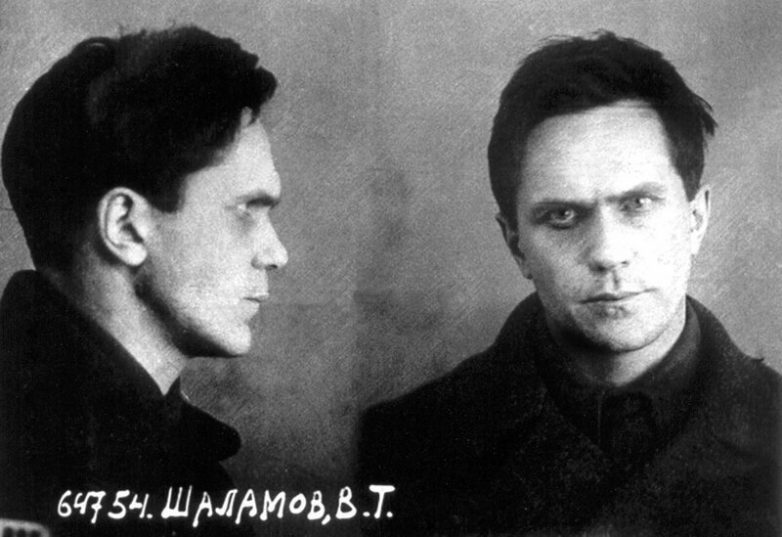

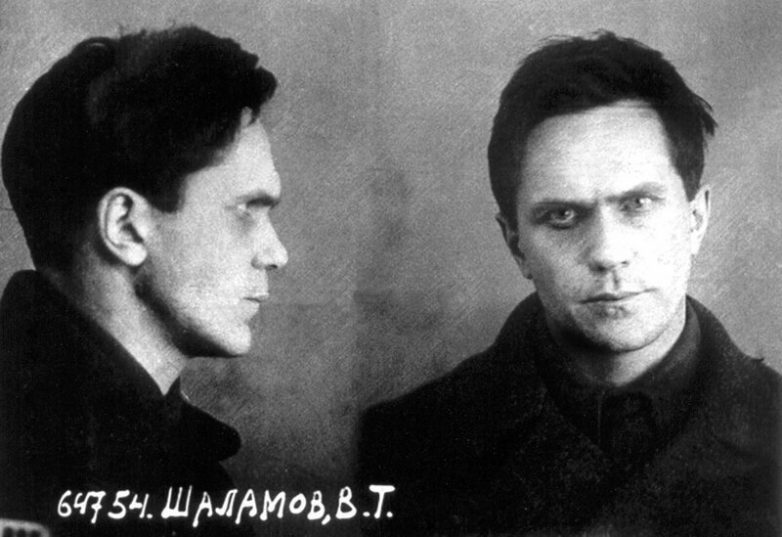

Варлам Шаламов, писатель, проведший в лагерях «Дальстроя» почти 20 лет и оставивший после себя знаменитые «Колымские рассказы», так писал о жизни Севвостлага в этот период: «Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы „перековки“ и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4—6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми».

Так начинался Магадан.

В этот начальный период первые «колонисты» занимались преимущественно подготовительными работами, в первую очередь строительством автодорог — крайне необходимым элементом освоения этой территории. В общей сложности к началу Великой Отечественной войны на Колыме были сооружены около сотни грунтовок (общая протяженность — 3100 километров), электростанции с линиями электропередач, аэродромы и порты, десятки колхозов и совхозов, прочая инфраструктура.

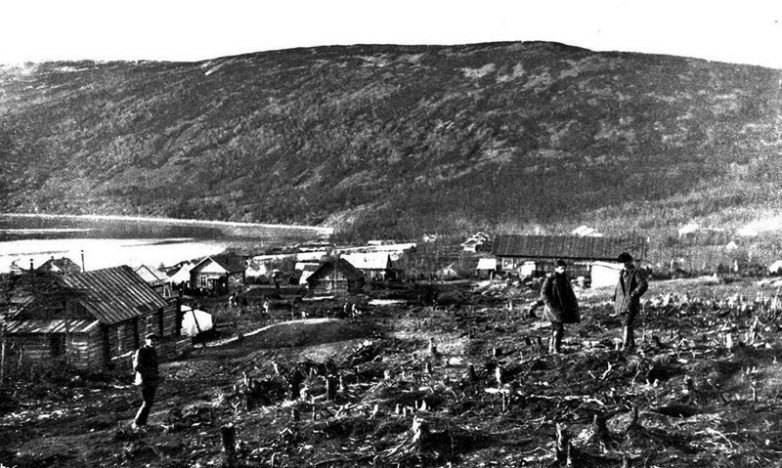

Рядом с этими объектами, а также с будущими горнодобывающими предприятиями, шахтами и приисками возводились и многочисленные поселки. В бухте Нагаева же параллельно рос центр «Дальстроя», получивший название Магадан. На месте деревянных хат уже к 1941 году появились монументальные здания управления треста и театра, другие важные объекты. Будущий областной центр стал воротами Колымы в мир.

«Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией».

Таким впервые увидел Колыму Варлам Шаламов, попавший сюда как раз в 1937-м.

В самом Севвостлаге начались массовые расстрелы (в течение года таким образом погибло почти 6 тыс. осужденных), а отношение к выжившим ужесточилось. Как раз в это время основной акцент деятельности «Дальстроя» был смещен с дорожного строительства на золотодобычу, и этот переход сопровождался превращением комбината в беспощадную машину по эксплуатации людей. Зарплата заключенным была отменена, как и зачет двух дней срока за день сверхударной работы, рабочий день вырос до 16 часов, обеденный перерыв сократили до минимума, как и пайки, размер которых зависел от норм выработки каждого. Всего 600 граммов черного хлеба получал человек, выполнивший норму целиком (например, выдавший 7,5 кубометра леса в день). Если норма не выполнялась — а такое с истощением организма случалось сплошь и рядом, — паек уменьшался вплоть до 200 граммов, означавших, по сути, неизбежную голодную смерть.

Лучше всего условия содержания описал все тот же Шаламов: «В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища».

Управление «Дальстроя» в Магадане

Полиавитоминоз, массовая дистрофия, туберкулез, воспаление легких и острые желудочно-кишечные инфекции ежегодно сводили в могилу тысячи человек. Шаламов писал: «…Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода».Но такая античеловечная эксплуатация людей людьми давала результат. В 1936 году на Колыме добыли 33 тонны золота, в 1937-м — 51 тонну, а в 1940 году был установлен рекорд — более 80 тонн. Колыма для остальной страны была землей пяти металлов. Кроме золота, она в конце 1930-х стала главным источником олова, прежде импортировавшегося, а после окончания Великой Отечественной войны здесь началась промышленная разработка вольфрама и кобальта. Наконец, в 1945-м «Дальстрой» стал одним из участников «Битвы за уран».

Ядерная гонка, которую начали США бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, в СССР сопровождалась недостатком урана — металла, без которого создание атомной бомбы было невозможно. Первые, экспериментальные потребности были закрыты месторождениями, оказавшимися в советской зоне оккупации, на территории Чехословакии и ГДР, но их было недостаточно. Геологи отчаянно искали соответствующие залежи в пределах Советского Союза и в конечном итоге добились своего. Но пока не были открыты крупные запасы урана в Забайкалье и Средней Азии, важное значение имели даже месторождения, на которые в другой ситуации не обратили бы внимания. Комбинат по извлечению урана из черного сланца строился в Эстонии, россыпи урана были обнаружены и на Колыме.

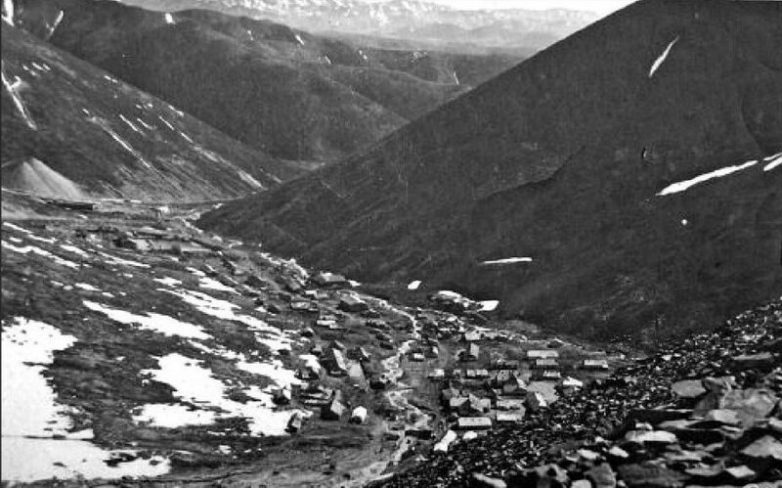

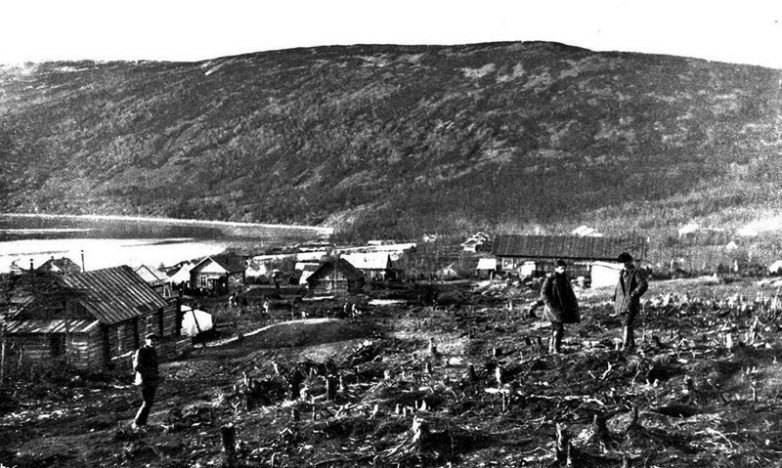

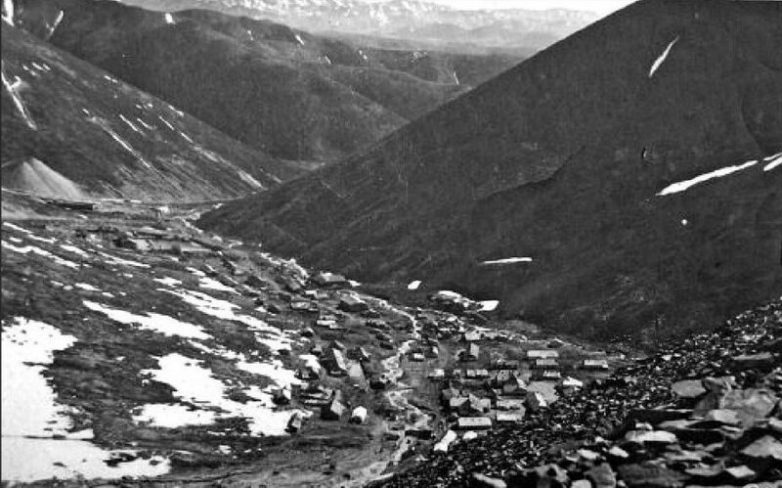

Бутугычаг. ОЛП «Центральный». Начала 50-х годов

Эти залежи были достаточно бедными. Тонна руды давала лишь 1—2 килограмма нужного атомному проекту металла, но потребность в нем была такова, что его добыче все равно было уделено первостепенное внимание. Сразу три рудника «Дальстроя» были переведены на его разработку, в том числе и «Бутугычаг» в Магаданской области, прежде специализировавшийся на олове. Важность этого объекта лишь подчеркивали созданные для его работников условия, контрастировавшие с другими рудниками комбината. «Бывшие заключенные урановых объектов Чукотки вспоминают, что питание у них было очень хорошим, в том числе мясные консервы, масло, селедка бочками свободно стояла около столовой», — говорилось в исследовании «Волчий камень (Урановые острова архипелага ГУЛАГ)». Осужденным даже хлеб выдавался без меры, многие из них впервые смогли попробовать американскую тушенку и крабов. Облегчен был и режим содержания, улучшены его бытовые условия, работникам вновь начала платиться зарплата. За семь лет разработки (1948—1955) «Дальстрой» отгрузил 150 тонн уранового концентрата, и лишь после начала разработки богатых месторождений Средней Азии добыча металла на Колыме была быстро свернута по причине своей нерентабельности.

«Государство в государстве» распалось сразу же после смерти Сталина ровно так же, как были немедленно брошены и многие другие советские суперпроекты. Уже 18 марта 1953 года, всего через девять дней после того, как Сталин оказался рядом со своим предшественником в мавзолее, «Дальстрой» был передан в ведение Министерства металлургической промышленности. Севвостлаг, его главная производственная единица, «ушел» в структуру Минюста. В декабре 1953-го комбинат отдал свои административные функции партийным и советским органам созданной Магаданской области. Всесильный концерн, 22 года железной рукой управлявший огромной территорией, был низведен до уровня обычной, пусть и крупной хозяйственной организации. В 1957-м, через полгода после XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности и начавшего новую эпоху в истории СССР, названную «оттепелью», «Дальстрой» и вовсе был упразднен. Огромное предприятие-лагерь фактически перестало существовать. Десятки созданных поселков были со временем брошены по мере истощения там запасов полезных ископаемых, а их руины сейчас стали популярным объектом специфического магаданского туризма.

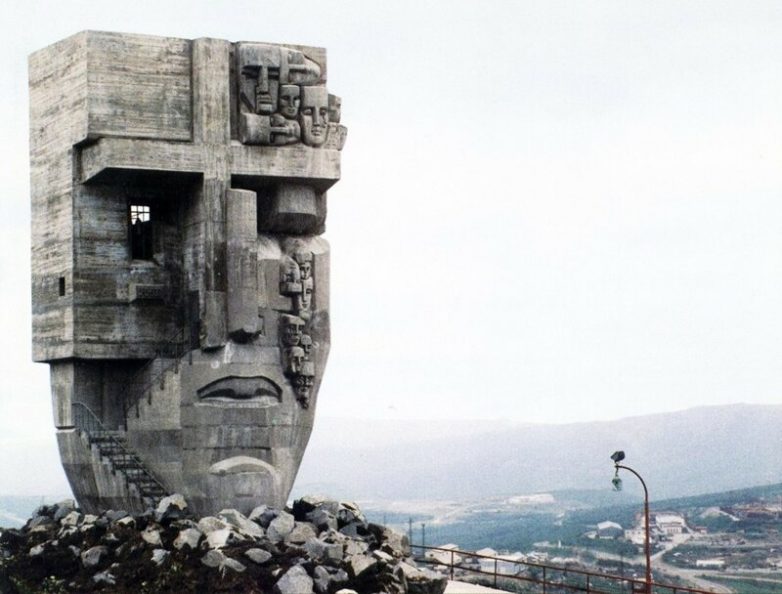

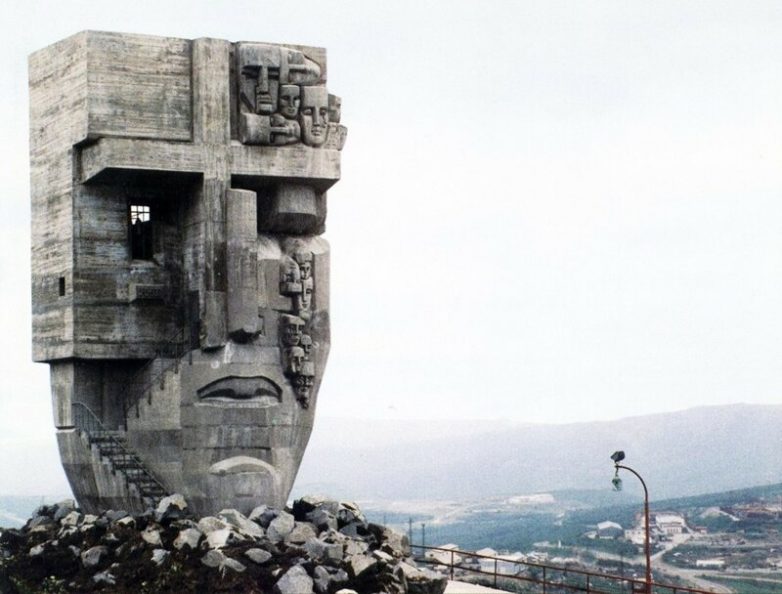

Вопрос количества заключенных, прошедших через колымские лагеря, по-прежнему остается объектом дискуссии среди специалистов и представителей государственных органов. По самой распространенной версии, для нужд «Дальстроя» было завезено 750—800 тыс. человек, из которых 120—140 тыс. умерли от тех или иных заболеваний, а 10 тыс. были расстреляны. Многие из них были настоящими уголовниками, попавшими на Колыму за тяжкие преступления, но среди проведших там лучшие годы жизни, потерявших здоровье и умерших были и десятки тысяч невинно осужденных. Сейчас их память увековечена монументом «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного, и этот суровый бетонный образ как нельзя лучше отражает жизнь и судьбу жертв того террора.

«Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, < …> размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство», — писал Варлам Шаламов. Такова цена пяти металлов.

«Маска скорби»

В 1968 году, когда вышла «Бриллиантовая рука», название пусть и крупной, но одной из многих рек северо-востока страны уже прочно ассоциировалось со страданиями, каторжным трудом, отвратительным климатом, ощущением беспросветного и безнадежного существования. Освоение «Колымы» стало, возможно, крупнейшим инфраструктурным проектом ГУЛАГа, символом созданной в СССР репрессивной системы, который, с одной стороны, предоставил стране крайне необходимые ей природные ресурсы, но с другой — сделал это ценой десятков тысяч жизней. Далее рассказ, как рождалась беспощадная Колыма, давшая уран для атомного проекта, олово, вольфрам и, конечно, золото, очень много золота, но взявшая взамен лучшие человеческие чувства.

Золотая река

Его нашли зимой 1916—1917-го. На краю шурфа в полусогнутом положении сидел мертвый старатель. «Все его снаряжение состояло из топора, сильно сработанного кайла, деревянного лотка и двух жестяных банок из-под консервов, видимо, служивших ему котелком и кружкой», — писал геолог Борис Вронский. Причину смерти несчастного так и не установили, но нашедшие его тело обнаружили главное: в одежде Бориски лежал мешочек с золотом. Бориска — Бари Шафигуллин, татарин, старатель-одиночка, сперва работавший на Ленских приисках, но сбежавший оттуда после известного расстрела рабочих в 1912 году в верховья Колымы. Именно он перед самой своей загадочной смертью нашел на Среднекане, одном из колымских притоков, то, что давно предсказывалось геологами, — золотоносные жилы, часть гигантской драгоценной дуги, протянувшейся из Забайкалья через Колыму и Клондайк в саму Калифорнию.

Слухи о колымских богатствах быстро распространились в старательской среде. В огне революций, Первой мировой и Гражданской войн умирала одна страна, на ее обломках рождалась другая, но ни белым, ни красным было не до далеких ледяных пустынь, скрывавших в себе желтый металл. А лихим людям во всеобщем хаосе было даже спокойнее: одиночками и целыми артелями они потянулись к богом забытым приполярным рекам за длинным золотым рублем.

Лишь в конце 1920-х годов уже новое, ставшее на ноги государство вновь обратило внимание на свой почти безжизненный северо-восточный угол. На Колыму и ее притоки потянулись геологи, экспедиция за экспедицией, а в обратном направлении, в Москву, полетели телеграммы, раз за разом подтверждавшие: золото есть, и его много. Геолог Юрий Билибин, впоследствии получивший за открытие этих месторождений Сталинскую премию I степени, уверял правительство: к концу 1930-х одна Колыма будет давать в четыре раза больше драгметалла, чем вся страна в начале десятилетия.

Эти доводы звучали убедительно и оказались как нельзя кстати. В конце 1920-х годов СССР вступал в новый период своего развития. Начиналась форсированная индустриализация, а для ее успешного проведения требовались современные технологии и оборудование. Закупить их можно было только за советскими границами, а платить, кроме золота, фактически было нечем. Прогнозы, сделанные геологами на Колыме, впечатляли, и на фоне стагнации старых приисков разработка новых месторождений становилась вопросом стратегической важности.

Однако одно дело было послать туда, к этим потенциальным бесценным ресурсам, геологическую экспедицию, или вести добычу силами небольшой полуавтономной артели. Масштабное освоение богатств Колымы, которое было необходимо стране, предполагало принципиально иной фронт работ, участие в них десятков тысяч человек, которых необходимо было туда привезти, где-то поселить, чем-то кормить, организовать доставку нужного оборудования и вывоз руды.

Северо-восток СССР представлял собой практически безлюдные пространства, изолированные от остальной территории страны, с тотальным бездорожьем и максимально не подходящим для жизни и тяжелой работы климатом. Это был настоящий остров на материке, добраться до которого по земле было крайне трудно, и вот именно здесь, среди поросших редколесьем сопок, окруженных болотами, в убивающие морозы требовалось срочно наладить добычу десятков тонн золота ежегодно. В начале 1930-х годов в Москве сложилось мнение, что единственным способом сделать это было создание мощнейшей, подчиненной непосредственно центру организации, вертикально интегрированного суперконцерна, контролировавшего бы все аспекты жизни на этой территории — от экономики до малейших нюансов быта.

«Дальстрой»

13 ноября 1931 года в соответствии с подписанным Сталиным постановлением ЦК ВКП(б) был создан «Дальстрой» — Государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы. Перед этим комбинатом были поставлены две крупные задачи: во-первых, организовать форсированную разведку и добычу полезных ископаемых (золота и олова), а во-вторых, заняться сооружением дорожной сети от побережья Охотского моря до разрабатываемых приисков. Для этого «Дальстрою» были даны беспрецедентные полномочия. Чем-то они напоминали условия деятельности старых торгово-промысловых монополий, Русско-Американской компании или Британской Ост-Индской компании, имевших не только эксклюзивные права на экспорт колониальных богатств и получение за счет этого прибыли, но и фактически управлявших подконтрольными территориями, к примеру Русской Америкой или Индией.

«Дальстрою» также была выделена конкретная территория, площадь которой постоянно росла по мере появления очередных рапортов об успехах геологов. К 1951 году в управлении комбината находилось 3 млн квадратных километров, седьмая (!) часть всей территории Советского Союза. Здесь «Дальстрой» имел монопольные права на использование имевшихся природных ресурсов, не только золота и олова, но и вообще всего, включая лес. Но главным было даже не это. Территория «Дальстроя» была фактически изъята из подчинения партийных и хозяйственных органов существовавших административных единиц, куда она формально входила (Дальневосточного края и Якутской АССР).

Эдуард Берзин на фоне Магадана 1930-х годов.

Вся полнота власти, включая права на сбор налогов и распоряжение прочими доходами (включая даже выручку от реализации алкогольных напитков и табачных изделий), суд, исполнение наказаний, не говоря уже об осуществлении экономической деятельности, — все это находилось в непосредственном управлении треста и его подразделений. Главным же отличием от торгово-промышленных монополий прошлого был статус «Дальстроя». Если Ост-Индская или Русско-Американская компания были акционерными обществами, то советский комбинат являлся полностью государственной организацией, напрямую подчинявшейся Москве, ЦК ВКП(б), а затем СНК (правительству) и НКВД.

Директор (позже начальник) «Дальстроя» был для его территории вождем, любимцем всех детей, поводырем и карающей десницей. Первым руководителем комбината, ставшего фактически государством в государстве, был назначен Эдуард Берзин, бывший латышский стрелок, а затем секретарь Дзержинского и кадровый чекист.Уже 4 февраля 1932 года, спустя менее трех месяцев после создания «Дальстроя», в бухту Нагаева в Охотском море зашел пароход «Сахалин». На его борту находились не только Берзин собственной персоной и другие руководители комбината, но и первая группа вольнонаемных работников, а также около сотни заключенных и сопровождавшая их военизированная охрана. Еще в 1929 году советское правительство выпустило постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных», в соответствии с которым в целях «колонизации» отдаленных районов и «эксплуатации их природных богатств» там создавались новые (или расширялись существующие) концентрационные лагеря. Этот документ стал отражением решения Политбюро ЦК ВКП(б), потребовавшего ускорить освоение северных окраин через сосредоточение там контингента заключенных. Они должны были не только «перевоспитываться», но и по возможности оставаться там же после освобождения, заселяя безлюдные территории. Фактически речь шла об их колонизации, которая включала бы прежде абсолютно не используемые земли в хозяйственную жизнь страны.

Вслед за пароходом «Сахалин» в бухту Нагаева один за другим потянулись корабли с будущими «колонистами». В 1932 году на Колыму завезли около 9 тыс. заключенных, в 1933-м — 21 тыс. К концу 1936 года в Севвостлаге (Северо-Восточном исправительно-трудовом лагере), ставшем фактически производственным подразделением «Дальстроя», было сосредоточено свыше 60 тыс. «з/к» и около 10 тыс. вольнонаемных работников. Этот первый период — «эпоха Берзина» — был относительно либеральным, насколько этот термин мог быть применим к крупнейшему острову архипелага ГУЛАГ. В первые годы заключенные были расконвоированными, то есть их, по сути, никто не охранял, в том числе и потому, что преобладали среди них осужденные на небольшие сроки. Многие из них (квалифицированные специалисты) получали заработную плату на уровне свободных вольнонаемных работников (к примеру, заключенный горный инженер получал 650 рублей). Рабочий день был ограничен «щадящими» 8—10 часами, и выдаваемый паек был несравним с тем, что получали в конце десятилетия.

Варлам Шаламов, писатель, проведший в лагерях «Дальстроя» почти 20 лет и оставивший после себя знаменитые «Колымские рассказы», так писал о жизни Севвостлага в этот период: «Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы „перековки“ и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4—6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми».

Так начинался Магадан.

В этот начальный период первые «колонисты» занимались преимущественно подготовительными работами, в первую очередь строительством автодорог — крайне необходимым элементом освоения этой территории. В общей сложности к началу Великой Отечественной войны на Колыме были сооружены около сотни грунтовок (общая протяженность — 3100 километров), электростанции с линиями электропередач, аэродромы и порты, десятки колхозов и совхозов, прочая инфраструктура.

Рядом с этими объектами, а также с будущими горнодобывающими предприятиями, шахтами и приисками возводились и многочисленные поселки. В бухте Нагаева же параллельно рос центр «Дальстроя», получивший название Магадан. На месте деревянных хат уже к 1941 году появились монументальные здания управления треста и театра, другие важные объекты. Будущий областной центр стал воротами Колымы в мир.

Пять металлов

Относительный либерализм закончился в том самом кровавом 1937-м. В июне ЦК ВКП(б) предоставил органам НКВД чрезвычайные полномочия, и в стране начался Большой террор, не обошедший стороной даже Колыму, где, казалось бы, находились уже репрессированные. В «отпуск» на «материк», закончившийся пулей в затылок, отправились Берзин и все остальное руководство «Дальстроя». Им на смену пришли люди, уже не церемонившиеся с заключенными, которых становилось все больше. В навигацию 1937 года на Колыму завезли более 40 тыс. человек, в 1938-м — уже 70 с лишним тысяч.

«Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, люди в серой рваной одежде — все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией — дьявольской гармонией».

Таким впервые увидел Колыму Варлам Шаламов, попавший сюда как раз в 1937-м.

В самом Севвостлаге начались массовые расстрелы (в течение года таким образом погибло почти 6 тыс. осужденных), а отношение к выжившим ужесточилось. Как раз в это время основной акцент деятельности «Дальстроя» был смещен с дорожного строительства на золотодобычу, и этот переход сопровождался превращением комбината в беспощадную машину по эксплуатации людей. Зарплата заключенным была отменена, как и зачет двух дней срока за день сверхударной работы, рабочий день вырос до 16 часов, обеденный перерыв сократили до минимума, как и пайки, размер которых зависел от норм выработки каждого. Всего 600 граммов черного хлеба получал человек, выполнивший норму целиком (например, выдавший 7,5 кубометра леса в день). Если норма не выполнялась — а такое с истощением организма случалось сплошь и рядом, — паек уменьшался вплоть до 200 граммов, означавших, по сути, неизбежную голодную смерть.

Лучше всего условия содержания описал все тот же Шаламов: «В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в золотом забое на чистом зимнем воздухе, превратился в доходягу, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке в шестидесятиградусный мороз в дырявой брезентовой палатке, побоях десятников, старост из блатарей, конвоя. Эти сроки многократно проверены. Бригады, начинающие золотой сезон и носящие имена своих бригадиров, не сохраняют к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой беспрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища».

Управление «Дальстроя» в Магадане

Полиавитоминоз, массовая дистрофия, туберкулез, воспаление легких и острые желудочно-кишечные инфекции ежегодно сводили в могилу тысячи человек. Шаламов писал: «…Если ко всему этому прибавить чуть не поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней; дизентерию, ибо ели что попало, стремясь только наполнить ноющий желудок, собирая кухонные остатки с мусорных куч, густо покрытых мухами; пеллагру — эту болезнь бедняков, истощение, после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую алиментарную дистрофию — болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем. До того времени она носила разные названия: РФИ — таинственные буквы в диагнозах историй болезни, переводимые как резкое физическое истощение, или, чаще, полиавитаминоз, чудное латинское название, говорящее о недостатке нескольких витаминов в организме человека и успокаивающее врачей, нашедших удобную и законную латинскую формулу для обозначения одного и того же — голода».Но такая античеловечная эксплуатация людей людьми давала результат. В 1936 году на Колыме добыли 33 тонны золота, в 1937-м — 51 тонну, а в 1940 году был установлен рекорд — более 80 тонн. Колыма для остальной страны была землей пяти металлов. Кроме золота, она в конце 1930-х стала главным источником олова, прежде импортировавшегося, а после окончания Великой Отечественной войны здесь началась промышленная разработка вольфрама и кобальта. Наконец, в 1945-м «Дальстрой» стал одним из участников «Битвы за уран».

Ядерная гонка, которую начали США бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, в СССР сопровождалась недостатком урана — металла, без которого создание атомной бомбы было невозможно. Первые, экспериментальные потребности были закрыты месторождениями, оказавшимися в советской зоне оккупации, на территории Чехословакии и ГДР, но их было недостаточно. Геологи отчаянно искали соответствующие залежи в пределах Советского Союза и в конечном итоге добились своего. Но пока не были открыты крупные запасы урана в Забайкалье и Средней Азии, важное значение имели даже месторождения, на которые в другой ситуации не обратили бы внимания. Комбинат по извлечению урана из черного сланца строился в Эстонии, россыпи урана были обнаружены и на Колыме.

Бутугычаг. ОЛП «Центральный». Начала 50-х годов

Эти залежи были достаточно бедными. Тонна руды давала лишь 1—2 килограмма нужного атомному проекту металла, но потребность в нем была такова, что его добыче все равно было уделено первостепенное внимание. Сразу три рудника «Дальстроя» были переведены на его разработку, в том числе и «Бутугычаг» в Магаданской области, прежде специализировавшийся на олове. Важность этого объекта лишь подчеркивали созданные для его работников условия, контрастировавшие с другими рудниками комбината. «Бывшие заключенные урановых объектов Чукотки вспоминают, что питание у них было очень хорошим, в том числе мясные консервы, масло, селедка бочками свободно стояла около столовой», — говорилось в исследовании «Волчий камень (Урановые острова архипелага ГУЛАГ)». Осужденным даже хлеб выдавался без меры, многие из них впервые смогли попробовать американскую тушенку и крабов. Облегчен был и режим содержания, улучшены его бытовые условия, работникам вновь начала платиться зарплата. За семь лет разработки (1948—1955) «Дальстрой» отгрузил 150 тонн уранового концентрата, и лишь после начала разработки богатых месторождений Средней Азии добыча металла на Колыме была быстро свернута по причине своей нерентабельности.

«Государство в государстве» распалось сразу же после смерти Сталина ровно так же, как были немедленно брошены и многие другие советские суперпроекты. Уже 18 марта 1953 года, всего через девять дней после того, как Сталин оказался рядом со своим предшественником в мавзолее, «Дальстрой» был передан в ведение Министерства металлургической промышленности. Севвостлаг, его главная производственная единица, «ушел» в структуру Минюста. В декабре 1953-го комбинат отдал свои административные функции партийным и советским органам созданной Магаданской области. Всесильный концерн, 22 года железной рукой управлявший огромной территорией, был низведен до уровня обычной, пусть и крупной хозяйственной организации. В 1957-м, через полгода после XX съезда КПСС, развенчавшего культ личности и начавшего новую эпоху в истории СССР, названную «оттепелью», «Дальстрой» и вовсе был упразднен. Огромное предприятие-лагерь фактически перестало существовать. Десятки созданных поселков были со временем брошены по мере истощения там запасов полезных ископаемых, а их руины сейчас стали популярным объектом специфического магаданского туризма.

Вопрос количества заключенных, прошедших через колымские лагеря, по-прежнему остается объектом дискуссии среди специалистов и представителей государственных органов. По самой распространенной версии, для нужд «Дальстроя» было завезено 750—800 тыс. человек, из которых 120—140 тыс. умерли от тех или иных заболеваний, а 10 тыс. были расстреляны. Многие из них были настоящими уголовниками, попавшими на Колыму за тяжкие преступления, но среди проведших там лучшие годы жизни, потерявших здоровье и умерших были и десятки тысяч невинно осужденных. Сейчас их память увековечена монументом «Маска скорби» работы Эрнста Неизвестного, и этот суровый бетонный образ как нельзя лучше отражает жизнь и судьбу жертв того террора.

«Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, < …> размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство», — писал Варлам Шаламов. Такова цена пяти металлов.

«Маска скорби»

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Комментарий удалён за нарушение

+10

Хоть и говорят, что хорошо воспитанный человек может читать все, но в данном случае это не так. Читая такие статьи ничего о своей истории не узнаешь. Написаны они под копирку. Калька а-ля Солжиницин, Резун (Суворов) & прочие манкурты, утратившие связь со своей Родиной и общественной средой. Эти отщепенцы замурованы в своем махровом антикоммунизме. Общение с ними, цивилизованный диспут, а тем более поиск истины — невозможен. Если б расчищены были врата восприятия, всякое предстало бы человеку, как оно есть. Ибо человек замуровал себя так, что видит все чрез узкие щели пещеры своей.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+11

Дурак, настаивающий на своей глупости, может оказаться мудрецом. ©))) Никаких документов у вас нет. Статья ваша основана на ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ якобы документах из советских архивов. Фальсифицированы они действительно относительно недавно, ведомством печально известного господина Пивоварова. Но сейчас у вас нет даже этих бумажек, остались только сканы, потому что фальсифицированные оригиналы совершенно случайно недавно сгорели вместе с печатями советского образца и факсимиле подписей руководителей советских органов. И вот тут то отщепенцы Солжиницин и Резун действительно не причем, хотя их хват чувствуется. Так что умерьте свой обличающий пафос, господин поляк, глупость и тщеславие вечно идут рука об руку. )))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+4

«Наплюсовали» завсегдатаи сайта правильно. Потому что нутром чуют и носом — смердит! А что так смердит? Так смердит всё, что исходит от адептов секты махровых антисоветчиков. От всех их речей, от всех их текстов — воняет предательством, подобострастием, чванством, и всегда, и везде, глубоким презрением к людям. Эти инсургенты либеральных ценностей с рафинированным лицемерием не только присвоили себе единоличное право осуждать, шельмовать и поносить других, но еще и кичатся этим и в то же самое время сами, не испытывая никаких угрызений совести, нагло и откровенно торгуют всем, что можно и нельзя продать, в том числе и принципами, используя мораль как оружие морального террора над людьми. Более того, если те же преступления (которые они приписывают советской власти) или даже куда много более ужасные совершают их забугорные игемоны, то они, подобострастно ползая перед ними на брюхе и принимая подачки с их столов, либо становятся тотально глухи и слепы, либо придумывают иезуитские оправдания всем этим мерзостям своих хозяев.

Одно время, уж было начало казаться, что весь этот якобы интеллектуальный мусор смыло на свалку. Ан нет! Горбатого исправит только могила. Нежданно негаданно, нашей уже было приунывшей неполживой общественности, из-за большой лужи, снова подкинули деньжат и эти, давно уже использованные предметы гигиены, снова, не только вылезли на всеобщее обозрение, но и затянули на все голоса все ту же заунывную пластинку махровой антисоветской пропаганды. Вот, поляк, и весь ваш основательный подход, который давно известен всем завсегдатаям сайта, исключая тех немногих, у которых только и хватает ума что сальных свечей не есть и стеклом не утираться. ©))))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+3

Уважаемый вами академик выдумками не занимается — не царское это дело. Он занимается инсинуациями, подкрепляя их фальсификациями. А вы занимаетесь их распространением. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Что в итоге? А в итоге мы имеем ОПГ, финансируемую так называемыми НКО — иностранными агентами.

Корабль испанский трехмачтовый,

Пристать в Голландию готовый:

На нем мерзавцев сотни три,

Две обезьяны, бочки злата,

Да груз богатый шоколата,

Да модная болезнь: она

Недавно вам подарена… © И все-таки Пушкин АС))))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+2

Выслушай упрёки дурака — они для тебя, что королевский титул.)))

С Днем Защитника Отечества, поляк! Аки тебя сейчас передернуло!)))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+2

Спасибо, господин поляк!.. — За победу! — За нашу победу! ©))

Ваша ошибка, поляк — ваше самоуверенное нетерпение. Вы как тот бедный мистер Зебра, который хотел попить водички и в нетерпении своем забывший, что никогда нельзя знать заранее, кто кого съест в ресторане матушки-природы. )))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+2

Цирк на конной тяге.)) «За нашу победу» — это у вас еда попала не в то горло?))

Если честно, мне уже надоело повторять вам свой ответ. Эта статья ложь от заголовка до последнего слова — от задумки до воплощения. В ней фальсифицировано все — цифры, буквы, знаки препинания, апострофы. Начните, например, с заголовка. Никакого архипелага ГУЛАГ никогда не существовало, это аллюзия больного воображения отщепенца с лошадиной фамилией. Еще и Шаламова приплели, видимо хоть для какой-то убедительности. А ведь Шаламов написал в своих дневниках: «Ни одна сцука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и ВСЕМ, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом».

Так что господин поляк, самый страшный остров архипелага ГУЛАГ, он ни в каком не архипелаге, он в головах графоманов, таких, как стукач Ветров его сочинивший, и таких как вы, эту пургу распространяющий.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Товарищ явно ставил себе целью не дискутировать о фактах, а перевести беседу в базарную свару. Говорить хочется, а говорить нечего.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Что он может выложить? Он же одно и то же повторяет: «Вы все врети, и вы дураки».

- ↑

- ↓

+2

Вы тролли — обычные сетевые тролли. Я же уже писал — имя вам легион. А дураки у вас все остальные, от чего дуракам не холодно и не жарко. Тролль, который поляк с раздутым ЧСВ — обычный наглый гаер, с перепугу возомнивший себя авгуром, от чего выглядит еще комичнее. Обсуждать с вами ваши же рекурсии иногда забавно, да. Но не более того. Англичане говорят — джентльмены не спорят о фактах (тем более которых не было и нет). В нашем же народе говорят — если не хочешь портить отношения с человеком, не мешай ему врать. Я испортить с вами отношений не боюсь. Ну и как дериват — банальный холивар, а что вы хотели — это закон жанра. Так что терпите, тем более что поляк совершил каминг-аут, объявив себя «чрезвычайно терпеливым». А назвался груздем — полезай в кузовок.)))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+2

— Они называли меня пятнистой лягушкой?

— Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком! ©)))

Это был эпиграф, так сказать преамбула… А теперь получи амбулу, господин поляк. Да я совок, и еще ватник — но уж такой я есть, терпи — чрезвычайное терпилло. Насчет тупой и безграмотный — называй себя как хочешь. Дело ведь не во мне. А в том, что таким как ты, сцука поляцкая, сам Шаламов (на которого ты ссался), сказал — руки прочь тварь «из прогрессивного человечества». Не лезь своим мурлом в то, в чем ни бельмеса не смыслишь. Но чует сцука, чье мясо съела — и как хвост прищемили — запричитала. Обгадилась по полной, и свою ущербность пытается проявить агрессией. Не человек ты — манкурт — неразумный, глупый, лишённый рассудка с изувеченными мозгами раб. Если ты русский — поймешь — ПШЛНХПДРС! ))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Сначала подумал — чуть не пропустил (почему-то перестали приходить уведомления), а сейчас вижу — лучше бы пропустил. Читать этот бред не могу, извините господин поляк. Вижу, что вы старались, ценю, но не могу. Одна и та же, давным-давно заезженная пластинка а-ля журнал «Огонек» конца 80-х. Давным-давно и многократно опровергнутая жизнью, всей мировой историей, открытыми архивами, никем ни разу не доказанная, полнейшая — хрень. Самое интересное в этой хрени то, что она хрень от первой до последней буквы, да и тех слишком много. И все они ни о чем! Поэтому пробежал по диагонали…

Совет вам (как бывшему советскому). Раз уж вы, будучи злобным махровым антисоветчиком, так вдруг счастливо оказались еще и бывшим совком, может быть вам сходить к вашему знакомому психологу. Хотя нет, лучше идите к незнакомому. Знакомый на вас уже «замылился» — с вашей-то дихотомией и постоянными к нему походами. Может быть еще удастся избежать лоботомии, как у Новодворской, и все обойдется галоперидолом. Как полегчает, поговорим. Обещаю. И про частную собственность расскажу — частную собственность на средства производства — как самую главную причину галопирующего неравенства огромного большинства людей на всей планете. И про законность вашу вас выслушаю, и самое главное про свободу, как величайший плод ограничения желаний, свободу — не ту которую дали, а свободу ту — которую нельзя отнять. Обсуждать же сейчас влитые в ваши мозги, и давно уже забродившие либеральные химеры — не вижу смысла. Эта зараза дала метастазы в ваших совковских мозгах, каждый раз заставляя печатать тонны никому не нужной ахинеи.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Обсуждение ваших рекурсий господин поляк, без вашей персоны — невозможно. Они не поддаются осмыслению людей, находящихся в твердой памяти и здравом уме. Они (ваши рекурсии) есть ваш анамнез только в комплекте с вами. Чему, кстати, свидетельством здоровая реакция на вашу постоянную хрень на этом ресурсе остальных пользователей. Так что увольте, господин поляк — бывший совок, так мы окончательно запутаемся, и на это я пойтить не могу, я должен посоветоваться с Михал Иванычем.))))

Сами же видите, не интересно это здесь никому. Ваших единомышленников — жидкие аплодисменты и те тролли. Предлагаю встретиться в вашем клоповнике — люблю я это дело, хоть коньяку давно предпочитаю хороший вискарь. Погонять гладышей в их логове под матрасом какого-нибудь шендеровича доставляет мне удовольствие. )))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

-3

То, что какие-то документы сфальсифицированы тоже устанавливается и подтверждается документами. У вас есть подтверждения фальсификаций, о которых вы говорите?

- ↑

- ↓

+3

Прежде всего, уважаемый, следует доказать, что «какие-то документы», на которые постоянно ссылаются авторы махровой антисоветчины — подлинны. Это автоматически и докажет, что они не сфальсифицированы и печати и подписи под ними подлинные. Такой информации не существует ни по одному из документов, начиная с пресловутого пакта Молотова-Рибентропа и событиям в катыни. А вот информации о фальсификации якобы советских официальных документов в сети предостаточно. И фото кучи подлинных советских печатей, и факсимиле подписей, вплоть до Сталина, и даже тонна бумаги тех лет. Фабрика погорельца Пивоварова & компани трудилась без обеда и выходных 20 лет. Там даже смерти загадочные случались, тех кто пытался разобраться с их продукцией. По-гуглите пожалуйста сами.

- ↑

- ↓

-1

Спасибо за уважаемого, но кому следует доказать, что документы, на которые ссылаются авторы антисоветчины — подлинны? У меня, например, не вызывает сомнений ни акт Молотова-Риббентропа, ни официальная позиция России по Катынскому делу. Кому доказывать?

- ↑

- ↓

+4

Хорошо быть взрослым. Никому ничего не должен.)))

Если у вас нет никаких сомнений и вы не хотите никому ничего доказывать — не доказывайте, но и не требуйте этого от других. Замечу только, что одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполнены сомнений и нерешительности. Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и не способны осознавать свои ошибки. Непонимание ошибок же, приводит к убеждённости в собственной правоте, а следовательно — повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства. Это психологический парадокс Даннинга-Крюгера. Невежды – самонадеянны, а сведущие – полны сомнений.)) Так что если вы себе уже все доказали, пройдите мимо нас и простите нам наше счастье.)))

- ↑

- ↓

0

Про Даннинга-Крюгера — хорошо, но понятно, что у вас нет никаких оснований утверждать, что статья основана на фальсифицированных документах.

- ↑

- ↓

+2

Кто-бы сомневался.)) Тем не менее именно на фальсифицированных документах она и основана. А еще на тенденциозности, передергивании, целенаправленном искажении и подтасовках. И это все конечно не факты. Это больше чем факты. Так оно на самом деле и есть. Коммунисты конечно были далеко не агнцы, но своей бессильной злобой антикоммунисты и особенно антисталинисты каждым таким пасквилем только подтверждают давно расхожий мем, что хуже коммунистов, только антикоммунисты.

- ↑

- ↓

-3

Понятно. Повторю свой вопрос. Из чего следует, что статья основана на фальсифицированных документах?

- ↑

- ↓

+1

Непонимание – полезная часть процесса обучения.))

Повторяю ответ. Это следует из того, что все документы на которых она основана — фальсифицированы. И я вам даже указал, под чьим руководством они фальсифицированы целенаправленно. А так же, в качестве бонуса, сообщил, что оригиналы этих документов счастливо сгорели и теперь существуют только в виде сканов. Это ведь только рукописи не горят, а вот фальшивки очень даже любят красного петуха, особенно если в них уже и нет особой нужды.

- ↑

- ↓

+1

Но вы особо то не расстраивайтесь. Какая разница, что в коробке. Истории, которыми она обросла, теперь намного важнее.

К тому же в сети ходят слухи, что скоро будет готова новая партия секретных фальшивок. Только когда все умрут, только тогда кончится Большая Игра. ©))

- ↑

- ↓

-1

Слова не являются доказательством фальсификации. Фантазировать вы можете сколько угодно.

- ↑

- ↓

0

Гугл вам в помощь. Ищущий да обрящет! Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. )))

- ↑

- ↓

-1

Советы обращаться в Гугл тоже не являются доказательством фальсификаций.

- ↑

- ↓

+1

И в гугл нельзя?! — Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет? ©)) Тем не менее, других советов у меня для вас нет. Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить. )))

- ↑

- ↓

-1

Я совершенно не заслужил, чтобы вы надо мной подшучивали. Если вы, в качестве доказательств фальсификации документов, на которых основана статья, укажите на что-то кроме беспредметной трепотни, то я очень внимательно прочту это что-то.

- ↑

- ↓

+1

А с чего вы решили, что я что-то должен для вас делать, да еще и не на взаимной основе. У нас капитализм. Это вы доказывайте, что эти документы не фальсификат, вы же почему-то в этом уверены. На каком основании? Я основания для своих сомнений изложил — они общеизвестны. К сказанному могу добавить, что я родился и вырос в СССР. Это моя родина которую я по делам служебным исколесил вдоль и поперек. В половине мест, о которых идет речь — был лично. С документооборотом принятым в советских учреждениях знаком тоже очень хорошо. С производственными, служебными, человеческими отношениями соответственно. Статья обыкновенная чернуха, банальный перепост с бородатой джинсы а-ля псевдо-историк Сванидзе.

- ↑

- ↓

-1

Разумеется, вы мне ничего не должны.

Никаких оснований для своих фантазий вы не излагали.

К вашему жизненному опыту я отношусь со всем уважением, но он никак не доказывает, что статья основана на фальсификацифях.

- ↑

- ↓

0

Заткнуть глотку дураку — невежливо, но позволить ему продолжать — просто жестоко. Ваша настойчивость в комментариях о моих фантазиях совершенно неуместна. То что вы считаете таковым, это всего лишь ваши just a guess. По видимому я в общении с вами был излишне толерантен, а вы этого не заслужили. Признаться, меня утомили ваши домыслы. Так что увольте! Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке — подумайте об этом. ))

- ↑

- ↓

-1

Оставим в покое мою настойчивость. Если вы можете чем-то подтвердить то, что Пивоваров подделывал исторические документы, то укажите на это что-то. Не тратьте время на болтовню и на личные выпады. Пока что ясно только то, что вам, по какой-то непонятной причине, нравится упражняться в обсуждении моей персоны.

- ↑

- ↓

+1

Существует три разновидности людей: те, кто видит сам; те, кто видит, когда им показывают; и те, кто не видит. Вы, уважаемый, видимо относитесь к тем, кто не видит хоть кол на голове теши. Ваша персона меня не интересует апостериори. Что-либо вам показывать или подтверждать — напрасная трата времени, особенно если учесть, что в сложившихся условиях доказывать подлинность документов, на котором основывается эта очередная заказная чернуха — должны вы. На сим разрешите раскланяться. Засиделся я с вами. А больных куча. Если потороплюсь… Может быть, удастся их избежать. ©)))

- ↑

- ↓

-2

Я совершенно не должен доказывать объективную реальность. Существование Севвостлага, пакт Молотова — Риббентропа и секретные протоколы к нему, и пр. — исторические факты. Вы, безусловно, можете сомневаться в общеизвестных вещах, и даже отрицать их, но это, исключительно, ваше дело. Никто не обязан доказывать вам, что Земля круглая.

И я не пишу чушь про то, что, якобы, академик Пивоваров фальсифицировал какие-то документы.

- ↑

- ↓

+1

Проехали. Мы с вами двадцать постов назад уже выяснили, что никто ничего друг другу не должен. Вы не должны доказывать существование Севвостоглага, а я соответственно, что документы, на которые ссылается автор джинсы о нем, являются фальшивкой. Оставайтесь при своем мнении, а я останусь при своем.

- ↑

- ↓

-1

Я ни в коем случае не посягаю на ваше мнение, но оно ошибочно, что подтверждается вашим нежеланием его обсуждать.

- ↑

- ↓

+1

Послушайте уважаемый, я потратил на вас кучу своего времени. Ничего слушать, а главное внимать, вы не хотите. Ошибочно мое мнение или и это ваше мнение не соответствует действительности — решать не вам. Никто не может долго противостоять реальности. Не удастся это и вам. О чем свидетельствует историческая память большинства жителей моей страны. Она вас не устраивает, мне вас жаль. Но ничем более помочь вам я не могу.

- ↑

- ↓

-2

Историческая память большинства жителей далека от исторической реальности. К сожалению.

- ↑

- ↓

+1

Историческая память народа НИКОГДА не бывает далекой от исторической реальности. И это к счастью. А этот ваш очередной досужий вымысел обычный оксюморон.

- ↑

- ↓

-2

ну это как вам угодно, но доказательств преступлений уважаемого академика вы так и не показали.

- ↑

- ↓

+1

Уважаемый вами академик никак пока не ответил за свои действия/бездействие во время так кстати вовремя случившегося для пожара, во время которого огнём и водой уничтожили все, или почти все результаты его деятельности по фальсификации архивов. Я отношусь к этому спокойно. Если за 30 лет сплошной лжи и клеветы не удалось ни ни йоту ничего сделать всё с той же «исторической памятью» народа, то ничего у вас не получится уже.

- ↑

- ↓

-2

а в чем конкретно ложь и клевета?

- ↑

- ↓

+1

Почти во всем, что касается СССР. Загадили все до чего дотянулись. И только ветер истории

- ↑

- ↓

-1

У вас явно есть какой-то запрет на то. чтобы говорить что-то конкретное.

Давайте закончим обсуждать вашу ахинею про мнимые фальсификации, которые вы никак не можете обозначить.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Спасибо за поддержку!

- ↑

- ↓

+2

Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспаривай глупца. ©)))) Пушкин АС

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+1

Поляк, размениваясь на мелочи, рискуешь потерять целое.

За образец скорей возьму я мудреца огрехи,

Чем дурака набитого победы и успехи. ©)) Уильям Блейк, гравёр))))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+1

Вы всегда так глупы, или сегодня особый случай?

Вы не девочка, чтобы мне нравиться, господин поляк. Но я могу быть скотиной и с тем, с кем не спал. Это вы, влезли в чужой трэд. Что и где вы там позавчера задавали — мне по барабану. И не пытайтесь напрасно восполнить пробелы своего образования и воспитания завышенной самооценкой своих способностей.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

Время только теряем.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

0

— Ты куда?

— К дяде.

— Привет от тети.

— И с чем же вы пожаловали, от вашего дяди?

— С приветом. )))))

- ↑

- ↓

+1

Ого-го-го! Действительно немало! Видно, что старался. Даже факт пожара признал, который видело пол-Москвы. Ну а дальше что? А? О5 метание говн? И чем оно закончилось? Каков итог? Понес ли ответственность уважаемый академик за уничтожение вверенных ему ценнейших документов — немых свидетелей преступлений? Преступлений кого? Кровожадный тиран значится их собирал, бережно хранил для потомков, а уважаемый академик доступ к ним получил, раскрасил в нужные цвета, отксерил и спалил за ненадобностью? Ну ладно, сионские мудрецы в правительстве, а также члены Бельведерского клуба и госдеповского будуара, своего не сдадут — не для того назначали. Но куда смотрит неполживая оппозиционная общественность? Уничтожены ценнейшие архивы, в том числе и свезенные со всех окрестных государственных архивов. Как вы теперь будете доказывать злодеяния тирана, который собрал в многочисленных архивах ценнейшие доказательства своих преступлений? Куда посеете зерна клеветы? Что положите в основания памятника девочке с тремя колосками без этих зерен? Ну и из конца-то в конец, как мы проверим подлинность двух выписок из актов и протоколов на которых основан весь пафос обсуждаемой статьи? Где сами протоколы и акты? Где, наконец, подлинник секретного приложения к пакту Молотов-Риббентропа? И почему, скажите, 5 млн. ценнейших документов хранились в обыкновенной библиотеке, в которой кучка геростратов от истории 30 лет строчили свои пасквили под руководством уважаемого академика? Вопросы, вопросы… ответы на которые от вас ждать бесполезно. Это понятно. Когда задаешь вопросы, а не отвечаешь на них — выглядишь умнее…

Так я вам вот что скажу — правильно делают, что не открывают доступ к 500 млн. еще оставшихся целыми архивных документов таким манкуртам исторических наук. Этим полчищам отечественных и зарубежных пироманов с либеральными бороденками только дай волю, они раскрасят в свои цвета и спалят всю Историю государства Российского. Так что стигматизация ваша, с ее чванством — напрасный труд! Идеи, которые вы пытаетесь опошлить — вам недоступны. Аргументы — не стоят порошка для ксерокса, на котором они напечатаны. Споры с вами — бесполезны просто по причине ничтожности ваших помыслов. Народная мудрость гласит — никогда не спорь с идиотом, так ты опустишься на его уровень, а там он тебя точно задавит своим опытом. Доверимся ей.

p.s. Ума щелкнуть по аватарке мне действительно не хватило, господин поляк. Мне вообще нет дела кто вы такой — имя вам легион. Но в удовольствии щелкать вас по вашим носам, я отказать себе не могу, уж извините…

p.p.s Достаточно, или больше чем достаточно?)))

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

Комментарий удалён за нарушение

+1

Чем больше разум ошибался, тем больше последователей собирал… Расшевелил я клоповник — засуетилась фабрика троллей.)) Начали «подхрюкивать» друг другу, делать многозначительное лицо, притворяться понимающими то, чего на самом деле не понимают и в чем не разбираются. При этом думая, что обманули других, а обманули они токмо и исключительно самих себя. )))

- ↑

- ↓

+1

— Хватит менять тему!, — сказал любитель менять тему.))) Я бы сказал, что у вас прям паранойя какая то, связанная с недоверчивостью и навязчивым желанием выдавать желаемое за действительное. Такое обыкновенно случается с сетевыми троллями после долгого сидения за компом. Впрочем… Глупость и тщеславие вечно идут рука об руку. ©))

- ↑

- ↓

+1

Кста… Британские ученые доказали, что Земля не является круглой и больше напоминает картофелину неправильной формы. Но отсылать вас к гуглу, чтобы вы могли в этом убедиться, я не буду, помятуя о прошлой неудачной попытке это сделать. )))

- ↑

- ↓

0

Воркута была не лучше. В Солженицевском «Архипелаге ГУЛАГ» есть фотография нашего (или соседского) барака в котором жили до 57 года.

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+1

После того, как значительная часть территории СССР была оккупирована, в Берлин стали посылаться доклады о положении дел на оккупированных территориях. Через год с небольшим после нападения Германии на СССР 17 августа 1942 года начальнику полиции безопасности и СД поступило Сообщение из империи (оккупированной части СССР — АВТ.) за номером 309 [35]. Там, в частности, указано. «Немецкие предприниматели и рабочие были очень удивлены, когда германский трудовой фронт повторно указал на то, что среди остарбайтеров нет таких, кто бы подвергся у себя в стране наказанию… К всеобщему изумлению, в больших лагерях не обнаружено ни одного случая, чтобы родных остарбайтеров принудительно ссылали, арестовывали или расстреливали.»

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

Комментарий удалён за нарушение

+3

1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек.

Они что все невинно осужденные?

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+4

злое поколение этих злых людей сейчас сидят в правительстве

- ↓

+5

Некому создать партию которая взялась бы решать проблемы страны в интересах народа, в том числе воровства госслужащих разных рангов.

- ↓

+2

вы правы, от части: мы сами должны стать вождями от подъезда и далее. Ст.131..133 КРФ

- ↑

- ↓

+22

Честное слово, смотришь на воровство нынешних чиновников, генералов, губернаторов, архитекторов, борцов с наркоманией, и, невольно жалеешь, что нет сейчас подобной структуры для казнокрадов всех мастей. Пусть эта шушера возмещает причиненный ущерб государству. На Колыме осталось еще много золота.

- ↓

+10

Дела не будет, это вертикаль которая себя никогда не посадит! Все подогнано под безнаказанность от принципов до законов!

- ↑

- ↓

+6

sergey- земля круглая, придёт ещё время когда вся эта плесень поработает на благо родины с кайлом в руках. Главное чтоб из страны не успели сбежать.

- ↑

- ↓

0

Троцкого и за бугром нашли…

- ↑

- ↓

+4

Свежо предание, но верится с трудом.

- ↑

- ↓

+2

К сожалению

- ↑

- ↓