Непокорённый город

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда солдаты группы «Север» захватили город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы, и блокировав Ленинград с суши.

Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Начало продовольственного кризиса очень часто принято связывать с тем, что 10 сентября 1941 года гитлеровской авиацией были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Но современные исследователи отмечают, что на самом деле на Бадаевских складах не было многомесячного запаса продовольствия. Ленинград в мирное время обеспечивался путем регулярных поставок продуктов, которые были нарушены гитлеровской блокадой.

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей — до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась.

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей — до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин.

Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная железная дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев.

Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная железная дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев.

Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов предупреждающая об артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда.

Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов предупреждающая об артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда.

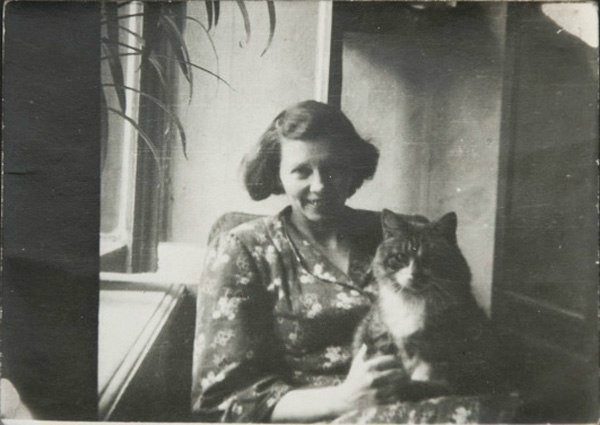

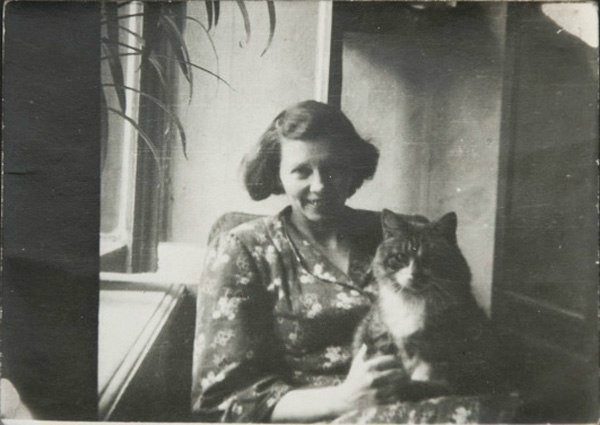

В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» — около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.

В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» — около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.

Василий Песков пишет, что в Петербурге помнят кота, пережившего во время войны блокаду города. В семье Веры Николаевны Вологдиной жил кот Максим. С печалью надо сказать: всех кошек в те страшные дни в городе съели. И кто осудит людей, умиравших от голода? «В нашей семье тоже дошло до этого,— пишет Вера Николаевна.— Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съедение чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жак наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к попугаю. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой, Жак и Максим в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться… Жаконя через несколько дней погиб. А кот выжил. Возможно, это была единственная кошка в городе, пережившая блокаду. В 43-м году к нам стали приходить люди — глянуть на это чудо. Однажды на экскурсию учительница привела целый класс… Удивительного Максим оказался долгожителем. Умер он в 20 лет.

Василий Песков пишет, что в Петербурге помнят кота, пережившего во время войны блокаду города. В семье Веры Николаевны Вологдиной жил кот Максим. С печалью надо сказать: всех кошек в те страшные дни в городе съели. И кто осудит людей, умиравших от голода? «В нашей семье тоже дошло до этого,— пишет Вера Николаевна.— Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съедение чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жак наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к попугаю. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой, Жак и Максим в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться… Жаконя через несколько дней погиб. А кот выжил. Возможно, это была единственная кошка в городе, пережившая блокаду. В 43-м году к нам стали приходить люди — глянуть на это чудо. Однажды на экскурсию учительница привела целый класс… Удивительного Максим оказался долгожителем. Умер он в 20 лет.

Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда.

Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда.

Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Начало продовольственного кризиса очень часто принято связывать с тем, что 10 сентября 1941 года гитлеровской авиацией были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Но современные исследователи отмечают, что на самом деле на Бадаевских складах не было многомесячного запаса продовольствия. Ленинград в мирное время обеспечивался путем регулярных поставок продуктов, которые были нарушены гитлеровской блокадой.

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей — до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась.

Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей — до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась. Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин.

Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на женщин. Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная железная дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев.

Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады в январе 1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная железная дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким позициям, что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев. Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов предупреждающая об артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда.

Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 громкоговорителей. Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах города появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов предупреждающая об артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда. В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» — около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.

В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции крыс, которым оказался не страшен голод. Грызуны представляли серьезную угрозу и без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская дивизия» — около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и других городов. Василий Песков пишет, что в Петербурге помнят кота, пережившего во время войны блокаду города. В семье Веры Николаевны Вологдиной жил кот Максим. С печалью надо сказать: всех кошек в те страшные дни в городе съели. И кто осудит людей, умиравших от голода? «В нашей семье тоже дошло до этого,— пишет Вера Николаевна.— Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съедение чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жак наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к попугаю. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой, Жак и Максим в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться… Жаконя через несколько дней погиб. А кот выжил. Возможно, это была единственная кошка в городе, пережившая блокаду. В 43-м году к нам стали приходить люди — глянуть на это чудо. Однажды на экскурсию учительница привела целый класс… Удивительного Максим оказался долгожителем. Умер он в 20 лет.

Василий Песков пишет, что в Петербурге помнят кота, пережившего во время войны блокаду города. В семье Веры Николаевны Вологдиной жил кот Максим. С печалью надо сказать: всех кошек в те страшные дни в городе съели. И кто осудит людей, умиравших от голода? «В нашей семье тоже дошло до этого,— пишет Вера Николаевна.— Мой дядя, в мирное время спокойный уравновешенный человек, требовал кота на съедение чуть ли не с кулаками. Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ в маленькой комнате. Жил у нас еще попугай Жак. В хорошие времена Жак наш пел, разговаривал. А тут с голоду весь облез и притих. Немного подсолнечных семечек, которые мы выменяли на папино ружье, скоро кончились, и Жак наш был обречен. Кот Максим тоже еле бродил — шерсть вылезала клоками, когти не убирались, перестал даже мяукать, выпрашивая еду. Однажды Макс ухитрился залезть в клетку к попугаю. В иное время случилась бы драма. А вот что увидели мы, вернувшись домой, Жак и Максим в холодной комнате спали, прижавшись друг к другу. На дядю это так подействовало, что он перестал на кота покушаться… Жаконя через несколько дней погиб. А кот выжил. Возможно, это была единственная кошка в городе, пережившая блокаду. В 43-м году к нам стали приходить люди — глянуть на это чудо. Однажды на экскурсию учительница привела целый класс… Удивительного Максим оказался долгожителем. Умер он в 20 лет. Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда.

Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его осада. Лишь проведенные в июне-августе 1944 года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив противника от Ленинграда.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Восхищен котом и людьми, которые жили с ним

- ↓

+2

" Чернота, хрупкий Ладожский лёд, уходящие дети под воду.

Метроном отобьет скорбный счет всех погибших в блокадные годы.

Нервы города — к сердцу земли, силы взять, и к весне возродиться,

Медный всадник к победе летит, неподвластной забвению птицей. "

Сильный текст под красивейший аккомпанемент металла.

- ↓

-4

Итак, кольцо окружения замкнулось. Но патриотизма это не прибавило. По данным коменданта города Шталкера на приказ о всеобщей мобилизации явилось 3% от полного списка. Известно, что Ленинград существовал на привозном продовольствии, поэтому в блокадном городе оно быстро закончилось. Съели всё, что жило, двигалось, летало и ползало. Страдания голодом превращало людей в диких нелюдей. Чёрной тенью вползло в быт людоедство.

Только за месяц ‒ вторая половина декабря 41-го, первая половина января 42-го ‒ умерло от голода 91000 (опять же круглая приблизительная цифра). Одна мать убила ребёнка, чтобы накормить четверых остальных детей. Глава семейства зарезал жену, сварил и накормил детвору. В январе 1942 года было арестовано за людоедство 1979 потерявших человеческий облик существ. Конечно, это были в основном те, кто не имел продовольственных карточек, кто не работал и не служил. В основном беженцы, появившиеся в Ленинграде перед блокадой. Но и по карточкам уже с 5-го января выдавали по 125 граммов чего-то слабо похожего на хлеб. Этого не хватало для того, чтобы просто удерживать тепло собственного тела в 30-40 градусный мороз. Упавший на ледяной улице не имел сил подняться и через малое время превращался в заледеневшую мумию.

Между тем, по сохранившимся свидетельствам, партийное руководство не испытывало трудностей в питании и отоплении жилых помещений. Дневники партийных работников того времени сохранили шокирующие факты: когда тысячи ленинградцев умирали от голода и холода, в столовой Смольного были доступны любые продукты без всяких ограничений: фрукты, овощи, икра, булочки, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. В специальном доме отдыха к услугам отдыхающих представителей номенклатуры было высококлассное питание и развлечения[50][23].

Инструктор отдела кадров горкома ВКП(б) Николай Рибковский был отправлен отдохнуть в партийный санаторий, где описывал в дневнике свой быт: «С мороза, несколько усталый, вваливаешся в дом, с теплыми уютными комнатами, блаженно вытягиваешь ноги… Каждый день мясное — баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, 300 грамм белого и столько же чёрного хлеба на день… и ко всему этому по 50 грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину». В то время как ленинградцы работали по 12-14 часов в сутки, Рибковский писал: «Что же ещё лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты… Одним словом отдыхаем!… И всего уплатив за путевки только 50 рублей» При этом Рибковский утверждает, что «такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков при советской власти. (Википедия. Статья о ленинградской блокаде)

- ↓

0

Ты врёшь, скотина! Про таких, как ты говорят-или дурак или подлец! Выбери себе название сам.

- ↑

- ↓

0

Я выберу тебе название. Ты безграмотный мудак.

- ↑

- ↓

0

Не понимаю, к чему вы это? Нравится ковыряться в говне? Как будто сейчас мало подонков и сволочей.

- ↑

- ↓

+2

А я понимаю, к чему он это – он же наслаждение испытывает, читая подобное! Он же свою ненависть к СССР этим тешит – и нам этими статейками в душу плюнуть хочет. Вы-де говорите: подвиг, подвиг – а и не было никакого подвига! А вот что на самом деле было! И всё великое, героическое, что было в СССР – для него не было, а было только тысячи миллионов репрессированных, страна – сплошной концлагерь, Сталин – вампир, людоед, советские люди – рабы, быдло, и т.д. Это уже за пределами психической нормы, таких людей лечить надо.

- ↑

- ↓

+1

Старая байка. Вы еще забыли Жданова ( если не ошибаюсь ) с пирожными упомянуть, для усиления эмоциональной картины. Но про его диабет обязательно забудете. А то картина не сложится, бред получится.

- ↑

- ↓

0

Про Жданова и из воспоминаний его личного повара Жданов был достаточно скромен в еде. Но тем не менее работая в Ленинграде голода или просто недоедания не испытывал. А вот про другую номенклатуру такова сказать не получится. В Блокаду в городе работала кондитерская фабрика поставляя свою продукцию во властные учреждения Ленинграда и на обеспечения литерных продуктовых карточек.

- ↑

- ↓

+1

Прекрасно, Жданова частично отвоевали. Осталось двинуться дальше по списку ленинградской номенклатуры)))).

- ↑

- ↓

+1

Спасибо!

- ↓

+7

Ленинградцы настоящие герои! Ленинград — героический город! Слава жителям великого города на Неве! Вечная память и Царствие Небесное всем жертвам страшной блокады!

- ↓

+8

Сегодня «Дождь», канал СМИ, задает вопрос о том, что жертвы ленинградцев были напрасны. Задали бы они этот вопрос в блокадном Ленинграде, и что с ними бы сделали…

- ↓

+3

Расстреляли без суда и следствия согласно регламента военного положения.

- ↑

- ↓

+2

А чего взять с уродов?

- ↑

- ↓

0

С ними ничего бы не сделали, потому что они не задали бы этот вопрос в блокадном Ленинграде. Они задают его сейчас. Хотят посмотреть изменилось ли отношение людей к событиям тех лет.

- ↑

- ↓

-7

Телеканал «Дождь» — возможно единственный канал, который не боится говорить правду о всем происходящем и происходившим в России. С какой целью вы пытаетесь опорочить его? Спецзаказ путинских подхалимов? Или бредни насквозь прозомбированного российского обывателя?

- ↑

- ↓

-2

я тоже уже второй год «Дождь» покупаю. Там, по-крайней мере, нет той чернухи, которую по федеральным каналам гонят. Очень классный сериал был с Татьяной Арно, где она по российской глубинке ездила. Очень интересно было смотреть как современная деревня живёт. Отличная серия была про работу оленеводов

- ↑

- ↓

+1

— расстреляли бы.

- ↑

- ↓

+4

Ленинград-легендарный город.Город-герой.Это не Париж, который сдали запросто, рассчитывая на милость победителей. А потом немцы покрыли его улицы виселицами. Французы в своём замечательном фильме «Старое ружьё» это прекрасно показали… Я шесть лет учился в легендарном университете им.Жданова на юрфаке заочно уже офицером. До этого учился в других Вузах. Но это? Что не преподаватель то мировое имя. В основном профессора, доктора наук. То есть — высшая квалификация. Учится было трудно, но интересно. У таких учителей есть чему научиться. А слушать их одно наслаждение. И если в учебнике не ясно, то у них всё понятно. Назову только три имени: Профессора ИОФФЕ ОЛИМПИАД СОЛОМОНОВИЧ-крупнейший учёный Римского гражданского права, ТОЛСТОЙ ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ -праправнук графа Толстого Л.Н. по советскому и зарубежному гражданскому праву, МАЛИНИН по международному праву.Да и все остальные учёные не далеко от них отставали. Я сидел часто за столом на котором сидел студентом В.И. Ульянов(ЛЕНИН).Над столом висел под рамкой диплом Ульянова. Там по всем предметам у него были пятёрки, лишь по логике была четвёрка. Это у него то четвёрка? И какова была моя радость, когда я логику сдал на пять! Да и 70% оценок в дипломе у меня были пятёрки. Это я отношу к замечательному профессорскому-преподавательскому составу. Низко им кланяюсь. Горжусь тем, что я закончил этот ВУЗ. И вообще, ленинградцы особый народ -очень интеллигентный, изысканный, порядочный с большим чувством юмора. Очень приятен в общении. Ну а город-красавец!

- ↓

+3

мы жили в Ленинграде с 1953 по 1959 годы, отец учился в ЛКВВИА им.Можайского. Кто такие блокадники, знаю не по наслышке. На всю жизнь запомнил честь, благородство, а главное — СИЛУ ДУХА этих людей.

- ↓

-1

А почему Ленинградцы — блокадники допустили открытия мемориальной доски Маннергейму? www.youtube.com/watch?v=QJ17MQ7Vmcg

- ↑

- ↓

0

10 июля 1941 г. войска группы армий «Север» начали наступление на Ленинградском фронте. И лишь в конце сентября, выйдя к Ладожскому озеру, замкнули кольцо окружения. Полтора месяца, более 45 дней было в распоряжении душегубов Сталина, Жданова и Ворошилова, чтобы эвакуировать стариков, инвалидов, женщин и детей.

Лихорадочно вывозили из города всё, что попадалось под руку: оборудование заводов и фабрик, автотранспорт, продовольствие (?), вооружение и боеприпасы, картины, скульптуры и ценности из Эрмитажа. Но на эвакуацию людей разрешения не было. Это, правда, не касалось жителей высоких категорий, обладавших особой бронью: совпартработников, специалистов военных отраслей, артистов, литераторов и некоторых учёных. При социализме, как известно, все равны, но некоторые ровнее. Как это всё перекликалось с будущими событиями под Сталинградом!

- ↓

-1

Спасибо! Вы правильно подметили начало наступления немцев на Ленинградском фронте только 10.07.1941, а это уже 18 дней войны, было время подготовиться для обороны города! Но только не для нашего руководства. Город Ленина — Ленинградцы, вечная вам память и мирное небо над головой! Мы потомки помним об этом!

- ↑

- ↓

+4

Академик Владимир Александрович Фролов умер от голода в Ленинграде создавая мозаику, которая считается лучшей из современной.Каждый раз смотрю на нее в метро и восхищаюсь мужеством народа в годы ВОВ. Огульно обвинять можно кого угодною.С вашей точки зрения народ важнее мат.ценностей.Отчасти вы правы, но только на короткий отрезок мышления.Если бы не были эвакуированы Кировский и Ижорские заводы, пороховая фабрика-не было бы наращивания в тылу средств противостояния врагу и невинных жертв было бы еще больше вплоть до Урала. Винить в просчетах военных поле победы могут только несостоявшиеся Наполеоны.Группа армий «Север» была до конца войны самая боеспособная у вермахта, даже после объявления капитуляции часть армии продолжала воевать после Курляндского котла вплоть до октября 1945 года и ушла на катерах на остров Готланд. Война требует жертв и стратегию победителя не осуждают.Было шапкозабросательство, но и были выстрелы офицерам в спину, тем не менее Победа одна и ее осуждать никто не имеет права.

- ↑

- ↓

0

Сделай правильную оборону, враг будет остановлен! Как сделали оборону грамотные командиры в г. Тула, остановившие отборные немецкие дивизии! Вечная им память! Но выходит кто-то думал иначе и еще оголил передовую и второй раз, напав на Финляндию? С 8 сентября 1941 началась блокада город Ленина. Ленинградцы вечная вам память! Мы всегда помним о Вас!

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение