Как праздновали Пасху в СССР

На борьбу с церковью в Союзе уходили миллиарды рублей, тонны бумажных отчетов и неизмеримое количество человеко-часов. Но стоило коммунистической идее дать сбой, как куличи и крашенки тут же выбрались из подполья…

ТАНЦЫ, ЧУЧЕЛА, СПЕКТАКЛИ

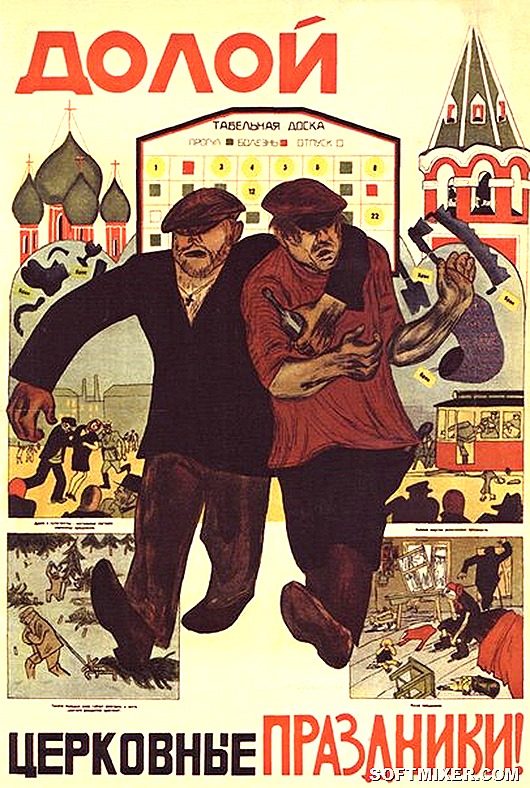

Свободу антирелигиозной пропаганды провозгласили в 1929 году. Церкви обложили налогом; если община выплачивала его, то добавляли второй, третий… И так до тех пор, пока бремя становилось непосильным и храм не закрывали.

«При этом община сама должна была послать наверх обращение трудящихся с просьбой ликвидировать храм, — рассказывает историк Олеся Стасюк. — Из материалов госархива видно, что все подобные заявления обычно были написаны одним почерком или, например, часть документов дублировала один вариант текста, а часть — второй, как под копирку».

Из многих освободившихся храмов попросторнее устраивали клубы. По словам историка, бывали случаи, когда молодежь не могла заставить себя ходить туда на гульки, и тогда местные функционеры буквально заставляли девчат танцевать в церкви в присутствии партверхушки. Кого замечали на всенощной или с крашенками, могли выгнать с работы или исключить из колхоза, и семье приходилось туго.

«Страх так укоренился, что даже малыши осторожничали и знали: о том, что дома пекли куличи, рассказывать нельзя, — говорит Стасюк. — В голодные годы, как свидетельствуют старожилы, бывало, на всю семью варили всего одно яичко и делили. Многие просто сидели дома и горевали, что в такой день ни в церковь сходить, ни отпраздновать нельзя».

КАК РАЗГОВЛЯЛИСЬ

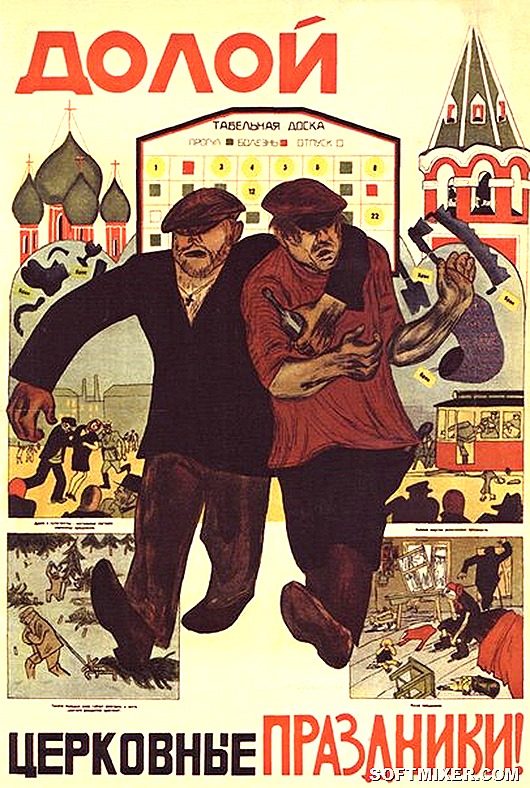

В 1930-м выходной из-за Пасхи перенесли с воскресенья на четверг, чтобы праздник стал рабочим днем. Когда эта практика не прижилась, горожан стали выгонять на ленинские субботники, воскресники и массовые шествия с чучелами священников, которые потом сжигали.

Карикатура из журнала “Крокодил”

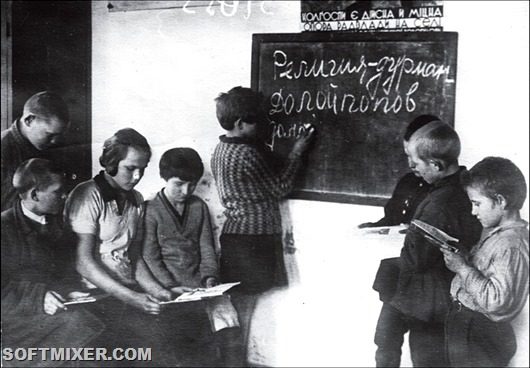

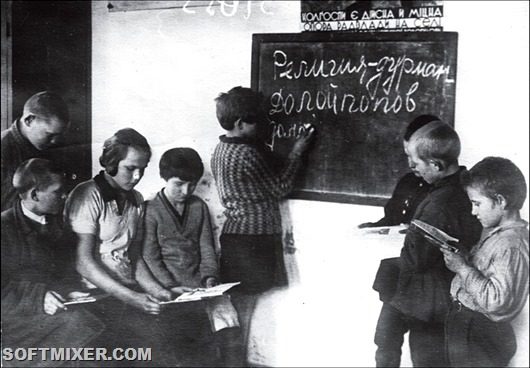

К этому дню, по словам Стасюк, приурочивали антипасхальные лекции: детям рассказывали, что пасхальные гуляния плодят пьяниц и хулиганство. Колхозные бригады старались отправить на работу подальше в поле, а детей забирали на выездные экскурсии, за игнорирование которых родителей вызывали в школу. А в Страстную пятницу, время глубокой скорби у христиан, для школьников любили устраивать танцы.

СВОЯ СВАДЬБА

Сразу после революции большевики начали бурную деятельность по замене религиозных праздников и обрядов новыми, советскими.

«Внедрялись так называемые красные крестины, красные Пасхи, красные карнавалы (те, что со сжиганием чучел), которые должны были отвлекать народ от традиций, иметь понятную ему форму и идейное содержание, — рассказывает религиовед Виктор Еленский. — Опирались на ленинские слова о том, что церковь заменяет людям театр: мол, дайте им спектакли, и они воспримут большевистские идеи».

СМИ боролись с религией всеми доступными им методами.

Красные Пасхи, правда, просуществовали только в 20—30-х — уж слишком откровенную пародию представляли они собой.

СКВОЗЬ БОЛОТА.

Но партийная антирелигиозная комиссия сдаваться не собиралась. В конце 40-х в семьях предпраздничные приготовления все еще держали в тайне, говорит историк Петр Бондарчук.

«Когда в полночь из церкви выходил крестный ход, его уже поджидали: учителя высматривали школьников, а районные представители — местную интеллигенцию, — приводит он пример из свидетельств участников тех событий. — Исповедоваться к празднику научились заочно: записку со списком прегрешений человек передавал священнику через связных, а тот в письменной форме отпускал их или накладывал епитимию».

Поскольку действующих храмов оставались единицы, поход на всенощную превращался в целое паломничество. «Из отчета уполномоченного Верховного Совета по делам религий в Запорожской области Б. Козакова:

»Мне довелось наблюдать, как в темную ночь под ливнем на расстоянии почти 2 км до Велико-Хортицкой церкви в грязи, болоте буквально пробирались старики с корзинками и сумками в руках. Когда их спрашивали, зачем они в такую непогоду мучают себя, отвечали: «Это не муки, а радость — идти в церковь на святую Пасху…»

В 40-е И ПОСЛЕ

Всплеск религиозности случился во время войны, и как ни странно, граждан почти не преследовали. «Сталин в своем выступлении в связи с началом Великой Отечественной даже обратился к народу на церковный лад — „братья и сестры!“. А с 1943-го Московский патриархат уже активно использовался на внешней политической арене для пропаганды», — отмечает Виктор Еленский.

Агрессивное высмеивание и сжигания чучел откинули как слишком брутальные, верующим отвели этакое гетто для тихого отмечания праздника, а остальных граждан планировали ненавязчиво занимать в пасхальные дни.

«На атеистическую пропаганду в СССР выделяли огромные деньги; в каждом районе ответственные люди отчитывались о принятых антипасхальных мерах, — рассказывает религиовед. — В свойственной „советам“ манере от них требовали, чтобы каждый год число посетителей церкви было ниже, чем в предыдущем.

БОЖЬЯ КАРА

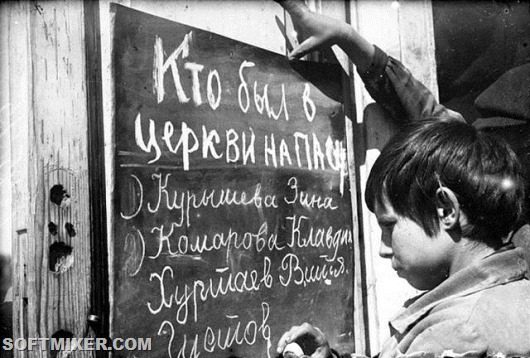

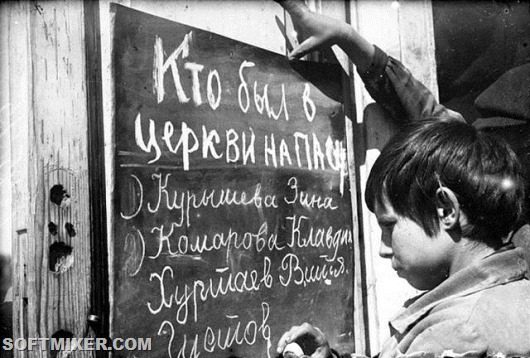

Пенсионерка Мария Гуцал и спустя 70 лет охает, вспоминая, как ее „пропечатали“ в школьной стенгазете: ходила святить вербу, а „добрые люди“ доложили кому надо.

В понедельник после Пасхи педагоги проверяли руки у детей: если замечали следы от крашенок — были проблемы. »Перед праздником хозяйкам было ни хату побелить, ни холодец сварить из-за совхозных субботников, особенно если Пасха совпадала с майскими праздниками, — вспоминает она. — Как-то директор молокозавода в Святое Воскресенье заставил рабочих чистить площадь под первомайскую демонстрацию, хоть люди и упрашивали перенести уборку. Жена его вскоре родила ребенка-калеку, и все говорили — Бог наказал".

А Николай Лосенко рассказывает, что забрав церковь в его родном селе под клуб, использовать ее не смогли: крутят кино — звук такой, что ничего не разобрать; включат музыку — одни завывания. «Это теперь ясно, что в стенах храма были резонаторы, пустотелый кирпич, чтобы от хорового пения эхо шло. А тогда судачили, что это церковь мстит», — поясняет он.

НАЧЕКУ

Общественность не давала верующему люду покоя. Даже октябрят инструктировали перевоспитывать несознательных родственников, иначе — выговоры и испорченные характеристики. Чтобы вовремя «пресечь и искоренить», райкомы с парткомами командировали на всенощные бдения в компанию к бабушкам свои рейды.

Заслоны из педагогов, оцепления комсомольцев, отряды дежурных дружинников всю ночь зевали под церквями, вылавливая в толпах воспитанников и коллег.

«В конце 70—80-х молодежи войти в церковь на Пасху было нельзя — милиция окружала, — вспоминает настоятель Свято-Успенской церкви села Семенивка отец Иоанн. — Чтобы учителя не взяли „на список“, ездили на службу в чужие села, где нас никто не знал. А стал постарше — вызывали „на ковер“ и ставили на вид».

Дружинники. Отлавливали верующих возле церквей.

Чтобы удержать народ дома в святую ночь, власти делали ему неслыханный подарок — давали телеконцерты «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и прочие редкости. «Слыхал от старших: раньше у церкви ставили на ночь оркестр, играли похабные спектакли, выставляя дьяконов и батюшек пьяницами и крохоборами», — рассказывает Николай Лосенко.

А в родном селе сына священника Анатолия Полегенько ни одна всенощная не обходилась без музыкального фона. В центре села храм соседствовал с клубом, и как только прихожане выходили с крестным ходом, на танцах громче прежнего гремела веселая музыка; заходили обратно — звук приглушался.

«Доходило до того, что перед Пасхой и с неделю после родители яиц в доме не держали вообще — ни сырых, ни вареных, ни белых, ни красных, — говорит Полегенько. — До войны отец был вынужден уходить подальше в поле и в одиночестве исполнял пасхальные песнопения».

ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Ближе к перестройке борьба режима с религией становилась профанацией. Адекватные «контролеры» никого не карали, но играли роль до конца. «Учителя вели беседы про „поповский мрак“ чисто для проформы, за крашенки могли разве по-отечески пожурить, — говорит Лосенко. — Они и председатель вместе с сельсоветом и куличи пекли, и детей крестили, просто не афишировали это».

Отец Витольд тоже начинал учителем. В первое же школьное Рождество поступила директива патрулировать село в поисках колядников.

«Разбились мы по компаниям, ходим по улицам. Пока никто не видит — шмыгнули к одному коллеге домой, „поколядовали“, потом быстрой перебежкой к другому. И так весь день, да так, чтоб не попасться на глаза колядующим ученикам: надо было делать строгий вид, а то выставят со скверной характеристикой», — делится Левицкий.

Бывшему комсомольцу Андрею Ващуку лично довелось в 80-х ходить в дежурном патруле в ночь на Пасху. «Никого мы не ловили: просто отстаивали службу и утром христосовались, как все, — признается он. — А дежурные педагоги могли так „разговеться“ под церковью, что еле ноги волокли».

ТАНЦЫ, ЧУЧЕЛА, СПЕКТАКЛИ

Свободу антирелигиозной пропаганды провозгласили в 1929 году. Церкви обложили налогом; если община выплачивала его, то добавляли второй, третий… И так до тех пор, пока бремя становилось непосильным и храм не закрывали.

«При этом община сама должна была послать наверх обращение трудящихся с просьбой ликвидировать храм, — рассказывает историк Олеся Стасюк. — Из материалов госархива видно, что все подобные заявления обычно были написаны одним почерком или, например, часть документов дублировала один вариант текста, а часть — второй, как под копирку».

Из многих освободившихся храмов попросторнее устраивали клубы. По словам историка, бывали случаи, когда молодежь не могла заставить себя ходить туда на гульки, и тогда местные функционеры буквально заставляли девчат танцевать в церкви в присутствии партверхушки. Кого замечали на всенощной или с крашенками, могли выгнать с работы или исключить из колхоза, и семье приходилось туго.

«Страх так укоренился, что даже малыши осторожничали и знали: о том, что дома пекли куличи, рассказывать нельзя, — говорит Стасюк. — В голодные годы, как свидетельствуют старожилы, бывало, на всю семью варили всего одно яичко и делили. Многие просто сидели дома и горевали, что в такой день ни в церковь сходить, ни отпраздновать нельзя».

КАК РАЗГОВЛЯЛИСЬ

В 1930-м выходной из-за Пасхи перенесли с воскресенья на четверг, чтобы праздник стал рабочим днем. Когда эта практика не прижилась, горожан стали выгонять на ленинские субботники, воскресники и массовые шествия с чучелами священников, которые потом сжигали.

Карикатура из журнала “Крокодил”

К этому дню, по словам Стасюк, приурочивали антипасхальные лекции: детям рассказывали, что пасхальные гуляния плодят пьяниц и хулиганство. Колхозные бригады старались отправить на работу подальше в поле, а детей забирали на выездные экскурсии, за игнорирование которых родителей вызывали в школу. А в Страстную пятницу, время глубокой скорби у христиан, для школьников любили устраивать танцы.

СВОЯ СВАДЬБА

Сразу после революции большевики начали бурную деятельность по замене религиозных праздников и обрядов новыми, советскими.

«Внедрялись так называемые красные крестины, красные Пасхи, красные карнавалы (те, что со сжиганием чучел), которые должны были отвлекать народ от традиций, иметь понятную ему форму и идейное содержание, — рассказывает религиовед Виктор Еленский. — Опирались на ленинские слова о том, что церковь заменяет людям театр: мол, дайте им спектакли, и они воспримут большевистские идеи».

СМИ боролись с религией всеми доступными им методами.

Красные Пасхи, правда, просуществовали только в 20—30-х — уж слишком откровенную пародию представляли они собой.

СКВОЗЬ БОЛОТА.

Но партийная антирелигиозная комиссия сдаваться не собиралась. В конце 40-х в семьях предпраздничные приготовления все еще держали в тайне, говорит историк Петр Бондарчук.

«Когда в полночь из церкви выходил крестный ход, его уже поджидали: учителя высматривали школьников, а районные представители — местную интеллигенцию, — приводит он пример из свидетельств участников тех событий. — Исповедоваться к празднику научились заочно: записку со списком прегрешений человек передавал священнику через связных, а тот в письменной форме отпускал их или накладывал епитимию».

Поскольку действующих храмов оставались единицы, поход на всенощную превращался в целое паломничество. «Из отчета уполномоченного Верховного Совета по делам религий в Запорожской области Б. Козакова:

»Мне довелось наблюдать, как в темную ночь под ливнем на расстоянии почти 2 км до Велико-Хортицкой церкви в грязи, болоте буквально пробирались старики с корзинками и сумками в руках. Когда их спрашивали, зачем они в такую непогоду мучают себя, отвечали: «Это не муки, а радость — идти в церковь на святую Пасху…»

В 40-е И ПОСЛЕ

Всплеск религиозности случился во время войны, и как ни странно, граждан почти не преследовали. «Сталин в своем выступлении в связи с началом Великой Отечественной даже обратился к народу на церковный лад — „братья и сестры!“. А с 1943-го Московский патриархат уже активно использовался на внешней политической арене для пропаганды», — отмечает Виктор Еленский.

Агрессивное высмеивание и сжигания чучел откинули как слишком брутальные, верующим отвели этакое гетто для тихого отмечания праздника, а остальных граждан планировали ненавязчиво занимать в пасхальные дни.

«На атеистическую пропаганду в СССР выделяли огромные деньги; в каждом районе ответственные люди отчитывались о принятых антипасхальных мерах, — рассказывает религиовед. — В свойственной „советам“ манере от них требовали, чтобы каждый год число посетителей церкви было ниже, чем в предыдущем.

БОЖЬЯ КАРА

Пенсионерка Мария Гуцал и спустя 70 лет охает, вспоминая, как ее „пропечатали“ в школьной стенгазете: ходила святить вербу, а „добрые люди“ доложили кому надо.

В понедельник после Пасхи педагоги проверяли руки у детей: если замечали следы от крашенок — были проблемы. »Перед праздником хозяйкам было ни хату побелить, ни холодец сварить из-за совхозных субботников, особенно если Пасха совпадала с майскими праздниками, — вспоминает она. — Как-то директор молокозавода в Святое Воскресенье заставил рабочих чистить площадь под первомайскую демонстрацию, хоть люди и упрашивали перенести уборку. Жена его вскоре родила ребенка-калеку, и все говорили — Бог наказал".

А Николай Лосенко рассказывает, что забрав церковь в его родном селе под клуб, использовать ее не смогли: крутят кино — звук такой, что ничего не разобрать; включат музыку — одни завывания. «Это теперь ясно, что в стенах храма были резонаторы, пустотелый кирпич, чтобы от хорового пения эхо шло. А тогда судачили, что это церковь мстит», — поясняет он.

НАЧЕКУ

Общественность не давала верующему люду покоя. Даже октябрят инструктировали перевоспитывать несознательных родственников, иначе — выговоры и испорченные характеристики. Чтобы вовремя «пресечь и искоренить», райкомы с парткомами командировали на всенощные бдения в компанию к бабушкам свои рейды.

Заслоны из педагогов, оцепления комсомольцев, отряды дежурных дружинников всю ночь зевали под церквями, вылавливая в толпах воспитанников и коллег.

«В конце 70—80-х молодежи войти в церковь на Пасху было нельзя — милиция окружала, — вспоминает настоятель Свято-Успенской церкви села Семенивка отец Иоанн. — Чтобы учителя не взяли „на список“, ездили на службу в чужие села, где нас никто не знал. А стал постарше — вызывали „на ковер“ и ставили на вид».

Дружинники. Отлавливали верующих возле церквей.

Чтобы удержать народ дома в святую ночь, власти делали ему неслыханный подарок — давали телеконцерты «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и прочие редкости. «Слыхал от старших: раньше у церкви ставили на ночь оркестр, играли похабные спектакли, выставляя дьяконов и батюшек пьяницами и крохоборами», — рассказывает Николай Лосенко.

А в родном селе сына священника Анатолия Полегенько ни одна всенощная не обходилась без музыкального фона. В центре села храм соседствовал с клубом, и как только прихожане выходили с крестным ходом, на танцах громче прежнего гремела веселая музыка; заходили обратно — звук приглушался.

«Доходило до того, что перед Пасхой и с неделю после родители яиц в доме не держали вообще — ни сырых, ни вареных, ни белых, ни красных, — говорит Полегенько. — До войны отец был вынужден уходить подальше в поле и в одиночестве исполнял пасхальные песнопения».

ДЛЯ ГАЛОЧКИ

Ближе к перестройке борьба режима с религией становилась профанацией. Адекватные «контролеры» никого не карали, но играли роль до конца. «Учителя вели беседы про „поповский мрак“ чисто для проформы, за крашенки могли разве по-отечески пожурить, — говорит Лосенко. — Они и председатель вместе с сельсоветом и куличи пекли, и детей крестили, просто не афишировали это».

Отец Витольд тоже начинал учителем. В первое же школьное Рождество поступила директива патрулировать село в поисках колядников.

«Разбились мы по компаниям, ходим по улицам. Пока никто не видит — шмыгнули к одному коллеге домой, „поколядовали“, потом быстрой перебежкой к другому. И так весь день, да так, чтоб не попасться на глаза колядующим ученикам: надо было делать строгий вид, а то выставят со скверной характеристикой», — делится Левицкий.

Бывшему комсомольцу Андрею Ващуку лично довелось в 80-х ходить в дежурном патруле в ночь на Пасху. «Никого мы не ловили: просто отстаивали службу и утром христосовались, как все, — признается он. — А дежурные педагоги могли так „разговеться“ под церковью, что еле ноги волокли».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

-1

самое прикольное в моей юности было, сходить в церковь на ПАСХУ, и не спалиться, потом рассказать об этом одноклассникам, и чтоб никто не сдал, а иначе комсомольцы нагнут, да так, что месяц глаза в землю родную, смотреть будут без причины… религия — опиум для народа.

- ↓

0

youtu.be/v0gy2bKYUEY

Вот этим подросткам нужен ли Бог и рассказы о жизни святых?

Кого и что они любят кроме острых ощущений? Своих родителей? Вряд ли. Своих братьев и сестёр? Тоже вряд ли.

Любят ли они жизнь и зачем она им?

О каком Боге и храме тут может быть речь?

Чтобы задумываться о таких вопросах нужно как минимум любить жизнь, дорожить каждым её днём и научиться быть благодарным.

- ↑

- ↓

+1

Это очень опасные, но тем не менее подростковые проказы и не более. Как этот ролик связан с Богом или любовью к родителям? — Да абсолютно никак! Большинство из них хоть и глупые, но хорошие люди, любящие своих родителей. И жизнь они любят не меньше, чем мы с Вами, просто не понимают ещё, как опасны такие шалости. И из-за самых обычных подростковых выходок делать выводы об их отношении к Богу и родным — просто глупо!

- ↑

- ↓

+1

Ваши мысли и воспоминания очень интересны, но не уместны )

Таких подростков хватало во все времена! И религия, Пасха и храм тут не причём. Современные подростки заняты тем же самым, но уже лазают на высотные башни, на крыши электричек и поездов в надежде кого-то удивить своим безумием. Кого вот только? Самих себя, но уже в старости.

youtu.be/PFitksL1B0g

Те что на видео уже до старости не дожили, увы.

Так что в храмы ходить безопаснее ))

- ↑

- ↓

+6

Религия — один из способов управления толпой. После развала СССР, когда ВСЕ стали массово «религиозны», добро и нравственность, верность и порядочность исчезают быстрее…

- ↓

0

Так вдруг вот и стали такими сразу после распада Союза — безнравственными и непорядочными? К 80-м зло и жестокость, от неприятия повального формализма уже лились через край, особенно в молодёжи. И к разрухе 90-х страна была уже подготовлена развращёнными душами, ожесточёнными людьми.

- ↑

- ↓

+4

"… добро и нравственность, верность и порядочность ..." и есть одни из основных религиозных постулатов.

- ↑

- ↓

+6

Почему вы связываете исчезновение добра и нравственности, верности и порядочности именно с лживой религиозностью, а не с зарождением культа золотого тельца? Вам известен этот культ и что произошло с порядочными верующими евреями пока их не надолго покинул Моисей, когда ходил на гору за Скрижалями и Заветом?

Подождите ещё немного ) и вернётся и к нам Моисей.

Вся история повторяется циклами, периодами. Чтобы узнать будущее, надо изучать прошлое.

- ↑

- ↓

+2

многое в статье преувеличенно.а вообще то любая религия это яд для народа и орудие в руках правителей.

- ↓

+2

А какой бальзам, нектар и элексир душевного здоровья вы можете предложить народу?

По любому нужно создать идеал, светлый образ к которому и стоит стремиться. Какого то конкретного человека из прошлого хотите воздвигнуть на этот трон? Какой то собирательный образ из лучших так называемых «человеческих качеств»?

А вы читали Жития Святых? Так ведь уже давно всё создано, пройдено и изучено. Некому только поднять и осветить путь к спасению этим священным опытом для всего народа. Многим этот драгоценный опыт как яд и отрава на их алчное видение мира и людей.

- ↑

- ↓

-3

Пусть образцом будет Николай II Кровавый. Его тоже святым объявили. Только за какие заслуги?

- ↑

- ↓

0

А заслуги должны быть по вашему именно перед лживой правящей верхушкой человечества? Именно её зомби-установки для вас бальзам на душевные раны?

- ↑

- ↓

0

Нынешняя правящая верхушка дует в одну дуду с церковью

и обелить самодержавие их общая цель. Маразм насаждается повсемечтно и ежечасно. Но зомби-установки действуют только на тех, кто хочет быть зомбированным. А кандидат на роль самодержца уже есть. В общем полным ходом дуем в 1913 год. Хорошо, что не в 1860…

- ↑

- ↓

+3

Скальпелем, как и ножом, можно убить и здорового и врага, а можно и жизни спасать больным и иметь репутацию хирурга от Бога.

Всё во власти человеческих мыслей, страстей, велений сердца и Божьего промысла.

Кто это понимает, тот живёт в согласии с миром и Богом.

Бог есть любовь. А что есть любовь тоже каждый понимает по своему в силу развитости своего разума.

- ↑

- ↓

0

Познание

Человек придумал много

Инструментов и наук

И решил, что жить без Бога

Сможет он без бед и мук.

Ухищрения помогут

Всё измерить и понять

И пошёл он в путь-дорогу

Познавать и измерять;

Важность осознав и нужность,

Горд собой—стараться рад—

В идеальную окружность

Втискивает свой квадрат.

Шепчет дьявол неустанно:

«Мир познай! Измерь, сочти!»

Ускользает постоянно

Мелочь, ерунда почти.

В мелочах—непостижимо!—

Атеист и не поймёт,

Скрыта главная пружина,

Что даёт всей жизни ход.

Если даже постараться — Не понять наверняка,

Как из слов стихи родятся,

А из звуков му-

зы-

ка!..

- ↑

- ↓

-2

Вгляд атеиста на мир подобен ребёнку, который внутри пойманной бабочки ищет моторчик и батарейку…

К детям и отношение соответственное )

- ↑

- ↓

+1

Не говорите ерунды. Сказка — ложь, но в ней намёк — добрым молодцам урок. И неграмотный необразованный человек ищет ангелов и святых даже там, где кроме татей и мошенников никого нет, а образованный, с практическим знанием и опытом применения различных техник — может лечить наложением рук, ходить по воде аки по суху, накормить толпу парой рыб так, что каждый в отдельности не испытывает чувства голода. Мало того — он в состоянии создать условия для того, что закоренелый преступник, убийца, может пойти и ИСКРЕННЕ покаяться в совершённом убийстве несколько лет тому назад — и всё это никакого отношения ни к религии, ни к святости — отношения не имеет. Мало того — человек знающий может легко поделиться своими знаниями, опытом, как Вольф Мессинг, Павел Игнатьевич Буль.

Что касается преследований за присутствие на Крёстном ходе, окраску яиц и т.д. — чушь, распространяемая и внедряемая теми же попами.

Я помню, как меня крестили в Елоховском соборе, а потом я при гостях, когда услышал разговор о крещении, заявил об этом через несколько лет после этого знаменательного события. Отец, убеждённый партиец, сначала посмеялся, а когда я начал рассказывать — взбеленился. Крестила меня бабка, после отцовских слов мать отцу коротко отрезала: «Мать у меня одна, а таких, как ты, может быть столько, что до Москвы раком не переставишь!» Отец свё правильно понял — и этот вопрос не поднимал. Бабка умерла 1-го января 1956-го. Но до этого я помню, как она говорила, когда ей по телефону из Москвы звонила тётка, сестра матери, то положив трубку, она всегда говорила: «Это не Анька — это „анчутка“ со мной говорил!» (в её понимании — её дочь — это чёрт).

«11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

12. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. (1-е Коринфянам 13)»

Это я к тому, что знания и опыт даже апостол Павел не отрицал.

Единственно — считаю одинаково недостойным неверующим насаждать свои убеждения верующим, и наоборот. Тем более, что ремесленников, мошенников и воров от веры — невероятно много. У нас при одной больнице даже обнаружили церковь, которая не имеет никакого отношения ни к епархии, ни к различным церквям, растущим нынче, как грибы.

Но увидеть и услышать музыку, пение и танцы кришнаитов даже как-то забавно и интересно (ритмично, мелодично и красиво). Но это только зрелищно — не более того.

- ↑

- ↓