Танк без пушки, который удивил военных и покорил полигоны

Главным приоритетом для советских танкостроителей было создание танка, который смог бы противостоять натовским машинам. Они ставили много экспериментов и построили ещё больше необычных прототипов, и на этом фоне особо выделяется ИТ-1 «Дракон».

Он очень сильно отличался от танка классической компоновки и должен был поражать бронетехнику противника с большого расстояния. В его конструкции было много новшеств, а самым главным было орудие – ракетная установка вместо привычной пушки.

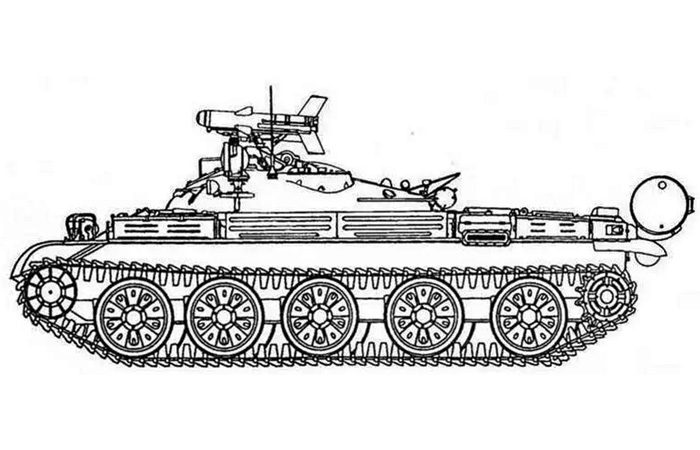

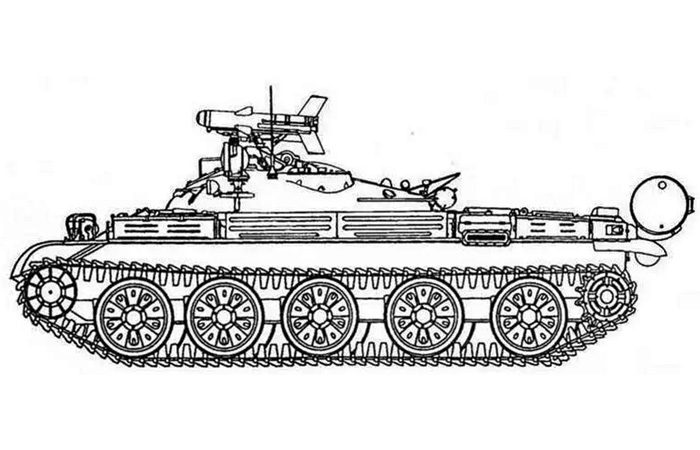

Эскиз танка

В разгар Холодной войны советское военное руководство рассматривало разные сценарии противостояния с другими странами из натовского блока, а потому искало способы уничтожать новейшие танки с максимального расстояния. Традиционная артиллерия теряла свою эффективность, а потому генералы обратили внимание на перспективные противотанковые управляемые ракеты. По итогам долгих размышлений они поставили перед конструкторами очень нестандартную задачу – создать полноценный танк, который мог бы стрелять ракетами.

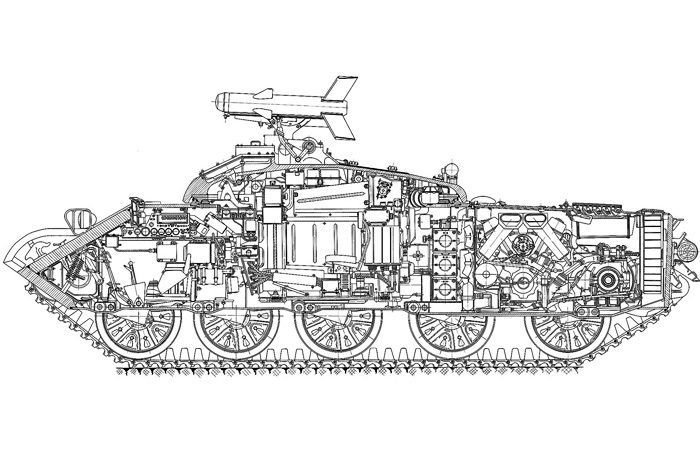

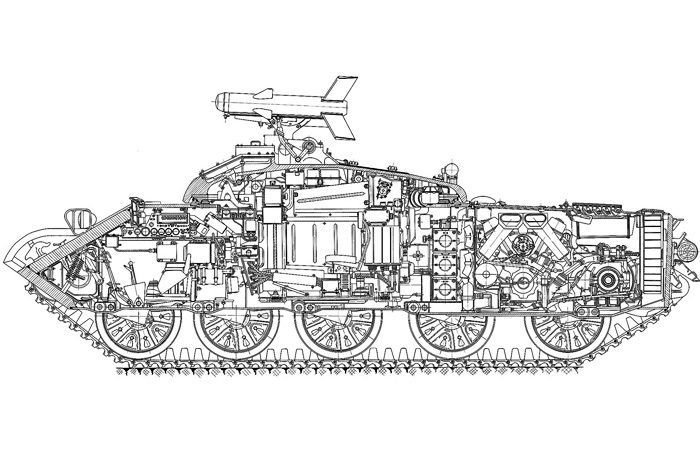

Устройство танка

При этом самим конструкторам пришлось решать много неординарных проблем, и одна из них — система наведения. Они рассматривали два пути: простое, но очень ненадёжное для движущейся техники ручное наведение, как у переносных комплексов, либо футуристичная автоматическая инфракрасная система наведения, которая не отвечала требованиям военных по защищённости и всепогодности. В итоге пришлось пойти на компромисс и остановиться на полуавтоматической радиокомандной. Теоретически она подходила лучше всего: наводчик лишь удерживал перекрестие прицела на танке, а специальный прибор вычислял отклонение ракеты и по радио передавал ей команды для коррекции траектории. Так систему наведения можно было сделать и точной, и простой одновременно.

Ракетный танк ИТ-1

Поэтому главным стало создание уникального стабилизированного прицела, который позволял вести огонь прямо на ходу. Работы над стабилизаторами для обычных танковых орудий велись параллельно, но инженеры трудились над собственной, более подходящей версией. И к концу 1957 года конструкторы создали технический проект, получившей шифр «Объект 150». В основу его положили проверенное шасси Т-55, но полностью переработали башню, сделали её необычно низкой и полностью лишили орудия. Внутри неё разместили выдвижную пусковую установку 2К4 «Дракон» и механизированную боеукладку на 12 ракет. С этого и началась работа над танком нового типа.

Внешнее отличие — странная башня без орудия

Внешний вид ИТ-1 радикально отличался от современных ему танков. На проверенном шасси вместо классической башни располагалась низкая, приземистая литая нашлёпка, сильно скошенная спереди по бокам. Такой профиль снижал заметность и увеличивал вероятность рикошета снарядов. Лобовая броня башни достигала 206 мм, а корпус полностью сохранял защиту танка Т-62. Самой же интересной частью была выдвижная пусковая установка, скрывавшаяся внутри башни. Заряжалась она очень своеобразно, и этот процесс чем-то напоминал автомат заряжания на линкоре: ракета 3М7 по конвейеру подавалась из механизированной боеукладки, после чего пусковая установка поднималась через люк в крыше башни. На всё это нужно было меньше минуты. Боекомплект был не слишком большим, всего 12 ракет, а помещался он в специальном барабане вдоль стенок боевого отделения.

Внутри башни помещалась пусковая установка

Экипажу из трёх человек приходилось работать в очень стеснённых условиях. Место механика-водителя соответствовало классической схеме, а командир и наводчик-оператор находились в башне. Самая важная роль отводилась наводчику, в его обязанности входило обнаружение целей, их сопровождение и пуск ракет. Для самообороны на крыше башни установили пулемёт ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а управлялся он дистанционно.

Первые модификации провалились

Испытания в полевых условиях оказались долгими и очень сложными. Первые прототипы на шасси Т-55 не работали как надо, а потому танк переделали, заменив шасси на более современное от Т-62. Испытатели несколько лет проводили сравнительные стрельбы, используя в качестве мишеней остатки от других экспериментов – перспективные образцы бронетанковой техники. Полученные же результаты были очень спорными. С одной стороны, ИТ-1 смог показать отличную точность на максимальных дистанциях. На испытаниях в 1966 году экипажам удавалось подбить танковые мишени на расстоянии 3000 метров, а лучший результат составлял свыше 80%, в то время как для обычного танка подобные цифры были почти чудом. Система управления позволяла вести огонь во время коротких остановок, а низкий профиль делал танк тяжёлой целью для ответного огня.

Модификации помогли лишь частично

С другой стороны, серьёзных недостатков нашли много. С минимальной дальностью стрельбы в 300 метров танк имел огромную мёртвую зону, в которой он оказывался беззащитен против пехоты с гранатомётами и другой бронетехники. У самих ракет 3М7 бронепробиваемость была явно недостаточной — всего 250-260 мм, что уже не гарантировало поражения новейших западных танков в лобовой проекции.

Главный недостаток — бесполезность на поле боя

Интересно, что в 1968 году ИТ-1 приняли на вооружение, правда, только формально. После всех многочисленных доработок танк имел много серьёзных недостатков, которые и определили его дальнейшую судьбу. Главной же проблемой была его тактическая несовместимость с остальными танками — «Дракон» не мог участвовать в совместных боевых действиях. Пока обычные танки шли на сближение с противником, преодолевая дистанцию в 300 метров, ИТ-1 вынужден был оставаться позади, лишая наступление основной огневой мощи в критический момент боя.

Ракетный танк ИТ-1

Технические ограничения делали всё ещё хуже. Пробиваемости ракет 3М7 хватало для бортовых проекций, но против лобовой брони новых M60 Patton или Chieftain их эффективность была сомнительной. При этом слабое осколочное действие ракеты ограничивало поражение незабронированных целей, эксплуатация танка требовала высочайшей квалификации экипажей, а стоимость подготовки одного оператора-наводчика была сравнима с подготовкой лётчика.

Пусковая установка

Каждый пуск ракеты обходился бюджету в колоссальную сумму, что делало регулярные стрельбы экономически невыгодными. Последней же каплей стало появление танков Т-64А с комплексом управляемого вооружения «Кобра». Машина со 125-мм орудием, способная стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами, сделала узкоспециализированный ИТ-1 фактически бесполезным. Армии нужен был универсальный боевой танк, а не снайпер с ограниченными возможностями.

Он очень сильно отличался от танка классической компоновки и должен был поражать бронетехнику противника с большого расстояния. В его конструкции было много новшеств, а самым главным было орудие – ракетная установка вместо привычной пушки.

1. Начало истории – приказ сверху

Эскиз танка

В разгар Холодной войны советское военное руководство рассматривало разные сценарии противостояния с другими странами из натовского блока, а потому искало способы уничтожать новейшие танки с максимального расстояния. Традиционная артиллерия теряла свою эффективность, а потому генералы обратили внимание на перспективные противотанковые управляемые ракеты. По итогам долгих размышлений они поставили перед конструкторами очень нестандартную задачу – создать полноценный танк, который мог бы стрелять ракетами.

Устройство танка

При этом самим конструкторам пришлось решать много неординарных проблем, и одна из них — система наведения. Они рассматривали два пути: простое, но очень ненадёжное для движущейся техники ручное наведение, как у переносных комплексов, либо футуристичная автоматическая инфракрасная система наведения, которая не отвечала требованиям военных по защищённости и всепогодности. В итоге пришлось пойти на компромисс и остановиться на полуавтоматической радиокомандной. Теоретически она подходила лучше всего: наводчик лишь удерживал перекрестие прицела на танке, а специальный прибор вычислял отклонение ракеты и по радио передавал ей команды для коррекции траектории. Так систему наведения можно было сделать и точной, и простой одновременно.

Ракетный танк ИТ-1

Поэтому главным стало создание уникального стабилизированного прицела, который позволял вести огонь прямо на ходу. Работы над стабилизаторами для обычных танковых орудий велись параллельно, но инженеры трудились над собственной, более подходящей версией. И к концу 1957 года конструкторы создали технический проект, получившей шифр «Объект 150». В основу его положили проверенное шасси Т-55, но полностью переработали башню, сделали её необычно низкой и полностью лишили орудия. Внутри неё разместили выдвижную пусковую установку 2К4 «Дракон» и механизированную боеукладку на 12 ракет. С этого и началась работа над танком нового типа.

2. Танк с ракетами

Внешнее отличие — странная башня без орудия

Внешний вид ИТ-1 радикально отличался от современных ему танков. На проверенном шасси вместо классической башни располагалась низкая, приземистая литая нашлёпка, сильно скошенная спереди по бокам. Такой профиль снижал заметность и увеличивал вероятность рикошета снарядов. Лобовая броня башни достигала 206 мм, а корпус полностью сохранял защиту танка Т-62. Самой же интересной частью была выдвижная пусковая установка, скрывавшаяся внутри башни. Заряжалась она очень своеобразно, и этот процесс чем-то напоминал автомат заряжания на линкоре: ракета 3М7 по конвейеру подавалась из механизированной боеукладки, после чего пусковая установка поднималась через люк в крыше башни. На всё это нужно было меньше минуты. Боекомплект был не слишком большим, всего 12 ракет, а помещался он в специальном барабане вдоль стенок боевого отделения.

Внутри башни помещалась пусковая установка

Экипажу из трёх человек приходилось работать в очень стеснённых условиях. Место механика-водителя соответствовало классической схеме, а командир и наводчик-оператор находились в башне. Самая важная роль отводилась наводчику, в его обязанности входило обнаружение целей, их сопровождение и пуск ракет. Для самообороны на крыше башни установили пулемёт ПКТ калибра 7,62 миллиметра, а управлялся он дистанционно.

3. Сложности на испытаниях

Первые модификации провалились

Испытания в полевых условиях оказались долгими и очень сложными. Первые прототипы на шасси Т-55 не работали как надо, а потому танк переделали, заменив шасси на более современное от Т-62. Испытатели несколько лет проводили сравнительные стрельбы, используя в качестве мишеней остатки от других экспериментов – перспективные образцы бронетанковой техники. Полученные же результаты были очень спорными. С одной стороны, ИТ-1 смог показать отличную точность на максимальных дистанциях. На испытаниях в 1966 году экипажам удавалось подбить танковые мишени на расстоянии 3000 метров, а лучший результат составлял свыше 80%, в то время как для обычного танка подобные цифры были почти чудом. Система управления позволяла вести огонь во время коротких остановок, а низкий профиль делал танк тяжёлой целью для ответного огня.

Модификации помогли лишь частично

С другой стороны, серьёзных недостатков нашли много. С минимальной дальностью стрельбы в 300 метров танк имел огромную мёртвую зону, в которой он оказывался беззащитен против пехоты с гранатомётами и другой бронетехники. У самих ракет 3М7 бронепробиваемость была явно недостаточной — всего 250-260 мм, что уже не гарантировало поражения новейших западных танков в лобовой проекции.

4. Слабые места

Главный недостаток — бесполезность на поле боя

Интересно, что в 1968 году ИТ-1 приняли на вооружение, правда, только формально. После всех многочисленных доработок танк имел много серьёзных недостатков, которые и определили его дальнейшую судьбу. Главной же проблемой была его тактическая несовместимость с остальными танками — «Дракон» не мог участвовать в совместных боевых действиях. Пока обычные танки шли на сближение с противником, преодолевая дистанцию в 300 метров, ИТ-1 вынужден был оставаться позади, лишая наступление основной огневой мощи в критический момент боя.

Ракетный танк ИТ-1

Технические ограничения делали всё ещё хуже. Пробиваемости ракет 3М7 хватало для бортовых проекций, но против лобовой брони новых M60 Patton или Chieftain их эффективность была сомнительной. При этом слабое осколочное действие ракеты ограничивало поражение незабронированных целей, эксплуатация танка требовала высочайшей квалификации экипажей, а стоимость подготовки одного оператора-наводчика была сравнима с подготовкой лётчика.

Пусковая установка

Каждый пуск ракеты обходился бюджету в колоссальную сумму, что делало регулярные стрельбы экономически невыгодными. Последней же каплей стало появление танков Т-64А с комплексом управляемого вооружения «Кобра». Машина со 125-мм орудием, способная стрелять как обычными снарядами, так и управляемыми ракетами, сделала узкоспециализированный ИТ-1 фактически бесполезным. Армии нужен был универсальный боевой танк, а не снайпер с ограниченными возможностями.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Старания и возможность чего-то нового-никогда не пропадают зря! МОЛОДЦЫ!

- ↓

0

В музей!

- ↓

+3

Иногда неожиданно, то, что считается неподходящим, в других обстоятельствах оказывается наилучшим выходом.На СВО роль танка приравнялась к обычной самоходке, а работа из засады как нельзя подошла бы для такой машины и даже очень.

- ↓

+1

Аналогия с «Катюшей». Но Катюша — миномет. Почему не могли придумать ракетное вооружение на стратегическое расстояние???

- ↓

+3

Ракетный комплекс на танке реализован в виде танкового управляемого ракетного вооружения (ТУРВ), которое стреляется из ствола танковой пушки, например, комплекс «Рефлекс-М»!

- ↓

+1

При появлении ПТРК «Фагот», «Конкурс» и «Метис», ПТУР «Корнет» они были переносные не танковые!

- ↓

+5

Бессмысленная идея, тем более, что уже в 1970 на вооружение был принят «Фагот» — ПТУРк с дальностью от 70 и до 2500м и бронепробиваемостью 400мм.

- ↓

+5

И всё-таки это колоссальный прорыв в танковой технике, а доработать; дело времени.

- ↓