Обычное увлечение лыжами в Советском Союзе использовали для патриотических целей, превратив его в пролетарское оружие. Это повлияло на то, что производство лыж резко возросло – с нескольких тысяч до 5 млн штук в год, и люди отправились не только на зимние «вылазки», но и в многокилометровые туристические маршруты.

Отдельные группы установили рекорды, которые до сих пор не побиты: от Байкала до Баренцева моря, из Улан-Удэ в Москву. Сложностей было много: стирались лыжи, не было комфортного отдыха, но партия дала клич «Все на лыжи!», и его нужно было исполнять.

Интерес к лыжному спорту после революции

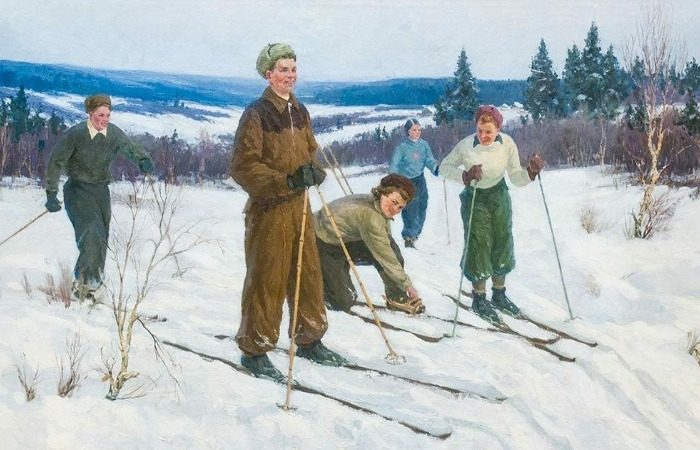

Лыжницы — зимнее развлечение в начале 20 века.

В России массовое увлечение лыжным спортом появилось после революции. Об этом свидетельствует количество выпускаемых лыж. Их производство до революции было в руках частных мастеров, поэтому в год могли делать немного, всего 7 тысяч пар лыж, да и спроса особого не было. Позже этим занялось государство и поставило их производство на поток, увеличив уже в 30-х годах до 1,8 млн пар, а в 70-80-х годах до 5 млн пар. Люди сначала брали пример со скандинавских лыжников и традиций, и даже позаимствовали у них некоторые слова. Например, появилось в лексиконе слово «пьексы» — специальные лыжные ботинки.

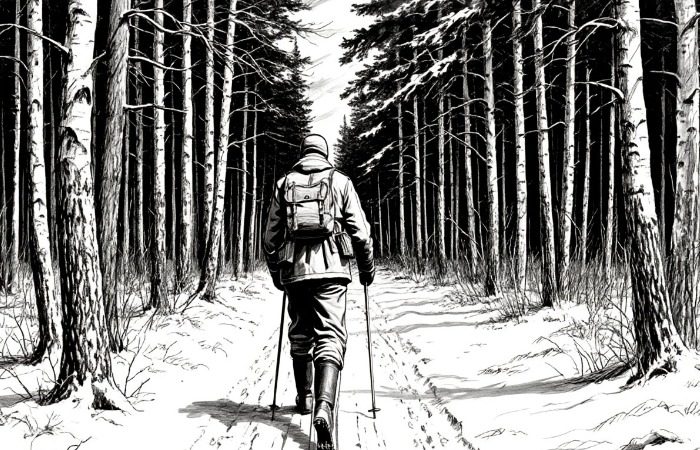

Лыжи для тренировки.

Особую роль в развитии лыжного спорта сыграла деятельность Всесоюзного добровольного общества туризма и экскурсий (ОПТЭ). Хотя целью не ставилось получить наслаждение от катания, а наоборот, требовался упорный труд, чтобы выработать привычку преодолевать преграды, терпение, выносливость. Туризм больше походил на «школу мужества», чтобы воспитывать подготовленных ко всему бойцов. Поэтому устраивались тренировки, когда нужно было пройти определенный отрезок, тянуть за собой пулемет на лыжах, передвигаться ночью, нести на себе поклажу.

Лыжный спорт в СССР как пролетарское оружие.

В период становления Советского Союза лыжи оказались более прагматичным инструментом в туризме, нежели альпинизм, который требовал большего и лучшего снаряжения, а также подготовки.

Пролетарский туризм как одно из направлений деятельности Всеобуча

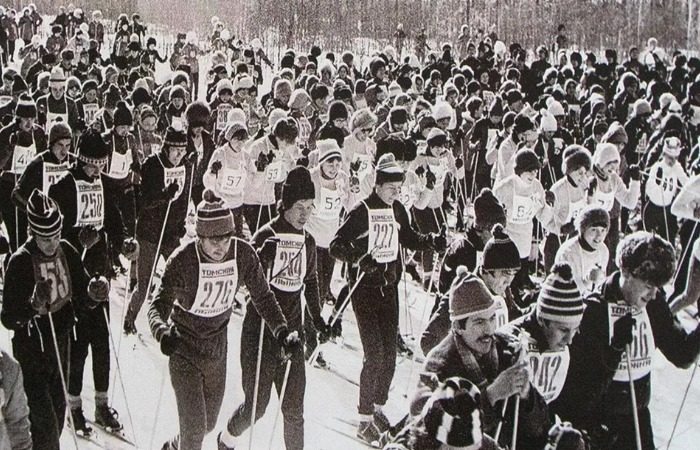

Лыжники в СССР.

Под лозунгом «Все туристы – на лыжи!» начал развиваться лыжный туризм, разделяющийся на легкие и сложные походы. К легким отнесли так называемые «вылазки» на природу под девизом: «Ни одного зимнего выходного без лыжных вылазок». Это были одно-двухдневные посещения близлежащих окрестностей, где можно было покататься и потренироваться. В рамках повышения количества участвующих даже ставили планы, например, ОПТЭ призвал научить кататься не менее 3 млн пролетарских туристов, в особенности охватить села как упущенную из вида часть населения. Организовывались эстафеты, «лыжные дни», праздники, соревнования, а также длительные маршруты до 25 км. Большие могли преодолеть подготовленные лыжники, а для начинающих устанавливалась дистанция не более 6 км.

В Советском Союзе стали делать ударение на зимнем туризме, который, как считалось, был выпущен из виду в отличие от летнего. Рекламировали его лучшие стороны: что можно наслаждаться природой, познавать какие-то истины. Например, лыжникам предлагалось наблюдать, какие птицы живут в лесу зимой, какой бывает снег по плотности, какой вид имеет лес и многое другое, все то, что окружало туриста. Спортивные соревнования в эту категорию уже не входили, потому что лыжнику нужно было сосредоточиться на технике, скорости, преодолении трудностей, и ему тогда было не до природы.

Лыжный туризм в СССР.

Важным инструментом у лыжников, конечно, были лыжи, в довоенное время использовали марку «Турист», в послевоенное время лыжи советского производства у профессионалов не были в почете, а достать импортные было трудно. Лыжники готовы были даже покупать подержанные заграничные, только бы не советские. В Москве их искали на барахолке на ул. Сайкина, или же привозили из-за границы, но это были единичные случаи. По поводу качества лыж была среди лыжников шутка: «Хочешь сделать другу гадость – подари ему ММо81», то есть марку лыж болгарского производства.

Сложности лыжников на длинных маршрутах

Лыжники на маршруте.

Увлечение лыжами у некоторых переходило на высший уровень, и лыжники начинали осваивать не местные окраины, а сложные районы. Например, в 1931 году группа лыжников побывала на перевалах Кавказа, которые и остались на долгие годы излюбленным местом для горнолыжников. В 60-х годах было сделано ударение, что лыжный спорт должен сочетаться с уютным отдыхом. Ведь в основном лыжникам приходилось ютиться в избах, в которых самим нужно топить печь и готовить еду. Это было утомительно для тех, кто преодолевал длительные расстояния. Но создать комфорт на горных спусках было дорогостоящим вложением, поэтому особо над этим не работали. Тем, кто собирался в длительные походы, нужно было учесть многое.

На длинных маршрутах было очень много сложностей, о которых особо не распространялись, но это знали профессиональные лыжники. Этот вид спорта предполагал долгое нахождение на холоде, а не в комфортной температуре. Разные регионы имели и разные условия: лыжники в Сибири могли попасть в глубокий снег, в котором даже лыжи проваливались, учитывая, что каждый на себе нес не менее 50 кг снаряжения. Тогда выдвигалась вперед группа «налегке» и «челночным» способом прокладывала лыжню. Из-за этого получалось, что одно и то же расстояние приходилось проходить трижды.

Сложности лыжных маршрутов.

В тундре, где нет деревьев, нужно было вовремя укрыться от пурги и не замерзнуть, потому что она имела свойство набирать обороты, успокаиваясь на пару часов, чтобы потом разгуляться во всю силу. Лыжникам нужно было за короткое время разбить палатку и укрыться. Отправляясь в многокилометровые маршруты, лыжники на себе несли продукты, на санях тащили дополнительное снаряжение и лыжи, которые, как оказалось, «снашивались» после 100-200 км. Им старались «продлить жизнь», набивая нержавейку под низ или хорошо намазывая воском, но не везде это было уместно. Порой самые обычные лыжи «Турист» от влаги просто под конец скручивались в трубочку.

Зимние походы лыжников превратились в многодневные маршруты

Участники самого длительного перехода на лыжах.

В копилке советских лыжников есть два маршрута, которыми могут до сих пор гордиться русские люди, потому что их не смог никто преодолеть. Первыми были военные войск НКВД, отправившись в лыжный маршрут в 1934 году. Они стартовали 30 ноября, а завершили переход Байкал – Баренцево море 30 апреля 1935 года, преодолев 9 000 км, последние 300 км пришлось лыжи нести на плечах. Но самым сложным оказался первый отрезок, который лыжники предполагали пройти за 7 дней, а понадобилось 14 дней. Они столкнулись со сложной безлюдной местностью, на которой часто встречался уклон 60 градусов, а первые сто километров пришлось идти по воде, потому что река Нирендукан не успела замерзнуть. Учитывая большое расстояние, для них были организованы точки с запасами продуктов, обмундированием, оружием и всем остальным, что они могли взять с собой дальше. Но первый отрезок стал испытанием: еды было взято с запасом на 10 дней, а они оказались в пути две недели. Несмотря на все трудности, лыжники дошли до конечного пункта и отправили телеграмму в Москву, что задание выполнено и все живы-здоровы. Пять лыжников, участвовавших в переходе, были награждены грамотой ЦИК Союза СССР и ценными подарками.

Лыжницы перехода на 6 тысяч км.

Второй, не менее значимый переход, совершила женская команда девушек 17-24 лет в 1936-1937 годах по маршруту Улан-Удэ – Москва. Первый отрезок в 1 000 км им пришлось идти пешком, а далее все время на лыжах. Пешком за день они проходили 43 км, на лыжах – 70,3 км. У них произошла непредвиденная остановка в Тюмени на одну неделю по болезни двух девушек, которых сразил грипп. И все же 6 марта группа финишировала на стадионе в Москве, преодолев 6 042 километра. Этот рекорд не был побит.

Всесоюзный день лыжника в СССР

Картина Лихачева — Лыжный спорт.

В СССР менялись правители, менялось время и отношение к лыжному отдыху, которое переросло в увлечение и перестало быть оружием против кого-то. Для лыжного спорта нашли другую задачу, и с его помощью продолжали бороться, но уже с ленью и болезнями. Появился новый клич: «Лыжные походы – эликсир бодрости для всех!». Стало модно участвовать в лыжных вылазках всей семьей, и делалось на это ударение, что он помогает не только укреплять здоровье, но и развивать отношения в семье. Рекомендовалось выходить с детьми, где «тягловой» силой был впереди папа, ребенок посередине, а мама уже выполняла функцию поддержки для успокоения и развлечения чада: вовремя его поднять и отряхнуть с шубки снег, покормить, развеселить. Ребенка рекомендовалось ставить на лыжи уже с трех лет, а в 5-6-летнем возрасте отправляться с ним в шестикилометровые маршруты.

Лозунг СССР — Все на лыжи был выполнен.

В СССР нормой было зимой увидеть людей, катающихся на лыжах, и для этого использовали любую территорию – склоны в городах, берега возле речки, под мостами, парки. Всесоюзный день лыжника в 1982 году показал результаты, когда в этот день вышло 10 млн участников. Лыжный туризм переставал быть сугубо мужским занятием, который ранее был способом показать мускулистость. Он начал превращаться в галантный отдых, и когда его рекламировали, то на лыжах стали изображать женщин. Как подтверждение этому – кадр из мультфильма «Простоквашино», когда мама появляется в спортивном костюме на лыжах в деревне и говорит: «Сама пришла». Задорная ее песенка делает ударение на красоте зимнего увлечения.