Почему в СССР строили странные авианесущие крейсеры

Сравнивать советские авианесущие крейсеры с американскими авианосцами – не корректно. И дело здесь отнюдь не только и не столько в разнице водоизмещения, габаритов и размерах авианесущей группы.

Первым и наиболее принципиальным отличием советских ТАВКРов и заокеанских авианосцев является назначение. При всей схожести формы это принципиально разные классы кораблей, предназначенные для выполнения разных задач. Каких именно? Лучший ответ на этот вопрос даст сама история становления советского авианесущего флота.

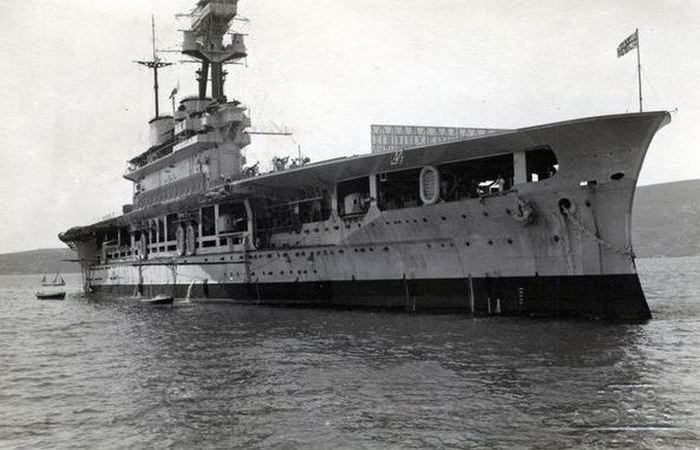

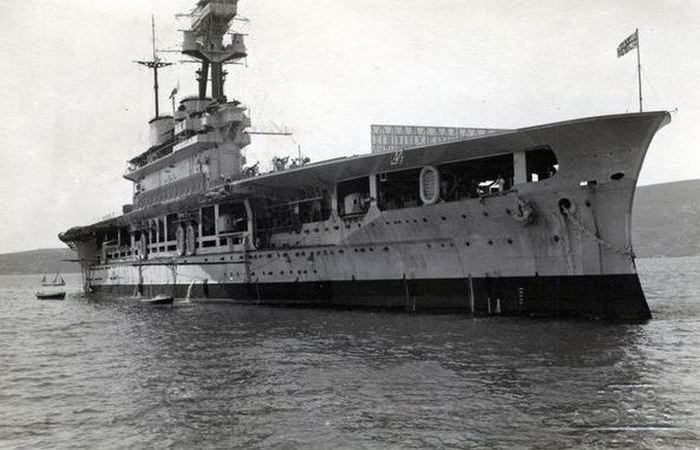

Корабль Его Величества Аргус.

Идея создания авианесущих кораблей пришла к людям, едва на свет появились самолёты. Первые авианосцы в современном смысле этого слова появились аккурат после Первой мировой войны в Великобритании. В 1918 году на вооружение был принят HMS Argus. Параллельно англичане построили ещё три авианесущих корабля. Правда, в отличие от «Аргуса» все они были не самостоятельными судами, а проделками на базе линейных крейсеров. И так как в начале XX века авиация представлялась наиболее перспективным видом вооружений, идея «плавучих аэродромов» нашла живой отклик и в молодой стране Советов. В 1920-е годы в СССР подумывали о переоборудовании в авианосцы линейного корабля «Измаил» и учебного судна «Океан». Под будущие авианосцы даже успели сделать самолёт на базе Р-5. Однако…

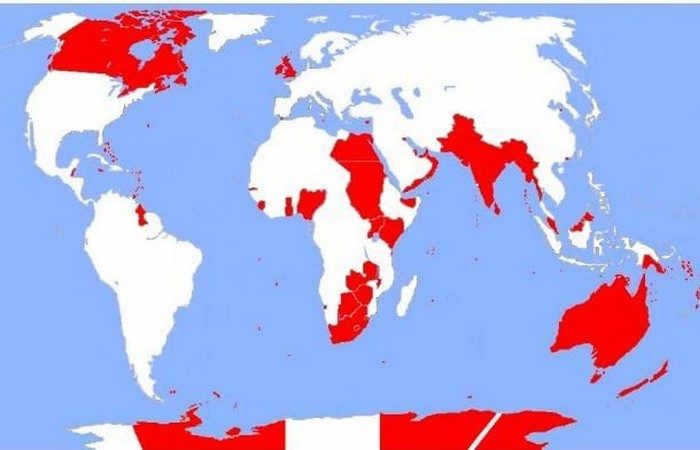

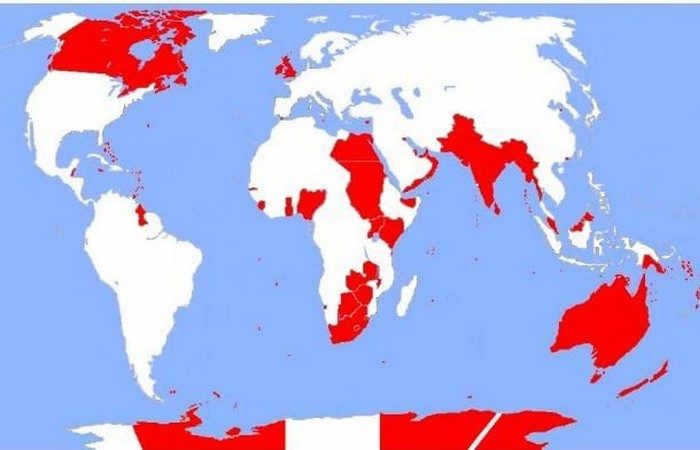

Британская империя в 1910-е.

Одно делать строить корабли на переднем краю научно-технических инноваций в сердце Британской империи (которая занимает примерно полмира при учёте стран Содружества). А другой пытаться делать что-то не в слишком-то промышленно развитой России, которая к тому же ещё и опустошена Первой мировой и гражданской войной. Нет, конечно, корабли в Российской империи строили. Строили много и даже неплохие. Но всё-таки до верфей Великобритании и Франции было далеко. Индустриализация в этих странах прошла раньше, производств и опыта в судостроении было больше. Не говоря уже о том, что на момент 1920-х годов обе страны несмотря на тяжелейший послевоенный кризис – огромные колониальные империи, тянущие соки буквально со всего глобуса. В общем мечты о собственных авианосцах в итоге так и остались мечтами. В 1920-е не было ни лишних ресурсов, ни технических возможностей для такого рода трудовых подвигов.

Для перспективного авианосца даже сделали штурмовик на базе Р-5.

Хуже того, 1920-1930-е годы стали периодом переосмысления флотских концепций. Вопросы в духе: «Зачем на флот?» и «Какие функции он будет выполнять?» поднимались и в СССР. И так как кораблики — это очень дорого, постепенно в СССР возобладала концепция прибрежного флота необходимого исключительно для охраны родных вод и берегов с помощью «роя» лёгких кораблей и подводных лодок. Но пара сухих строчек не способна передать всей сложности той ситуации. Концепция берегового флота родилась очень небыстро и появлялась на свет она в тех ещё муках! И если кто-то успел подумать, что после такого в советском военно-морском дискурсе не осталось места для авианесущих судов – он ошибается. В 1939 году наркомом ВМФ стал Николай Герасимович Кузнецов. Человек это был, мягко говоря, не глупый и исключительно прозорливый. Важность и необходимость авианесущих кораблей для отечественного флота он понимал лучше, чем кто-либо.

В 1930-е годы концепция флота начала меняться.

Кузнецов возродил тему авианосцев и стал лоббировать их разработку и принятие на вооружение. Поначалу Николаю Герасимовичу сопутствовал успех, и два перспективных авианосца даже включили в программу по развитию флота до 1948 года. Но уже в 1940 году приоритеты изменили и от авианосцев вновь отказались. Второй раз Кузнецов поднял вопрос после войны, осень 1945. Однако история сложилась по уже знакомому сценарию. Главная причина – неготовность отечественного судостроения к реализации такого рода проектов, по мнению людей из профильного наркомата. В третий раз вопрос о лёгких авианосцах теперь уже с реактивными самолётам был поднят адмиралом в мае 1953. Так родился проект лёгких авианосцев противовоздушной обороны за номером 85. Увы, за рамки эскизного проектирования проект так и не вышел. Наконец, в конце 1955 года все работы по проекту 85 свернули, а сам Кузнецов попал в опалу хрущевской администрации.

Тему авианосцев вновь поднял Николай Кузнецов.

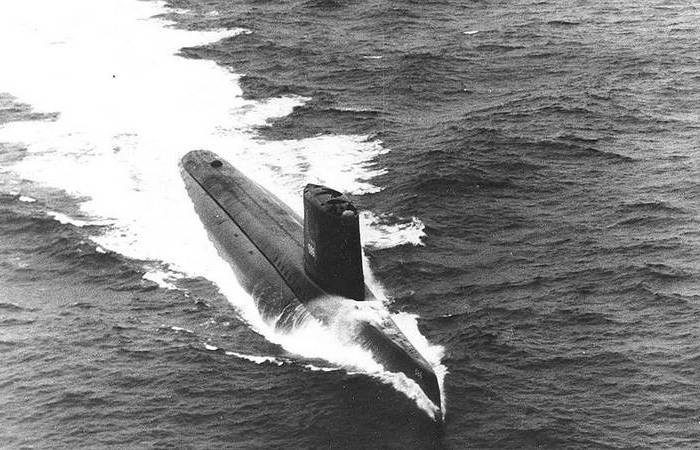

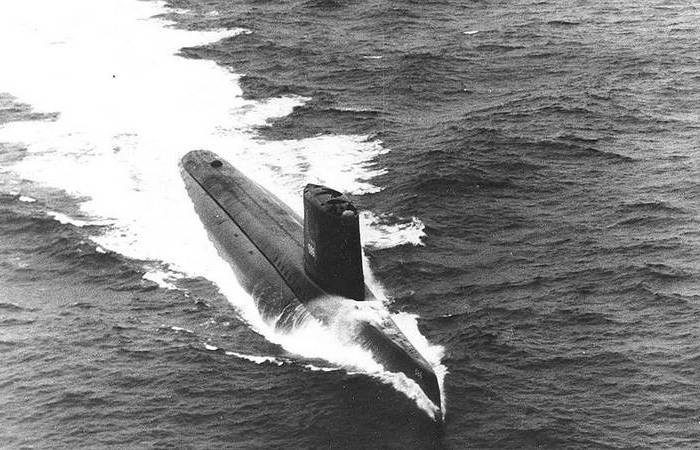

На этом бы возможно всё и закончилось, если бы в конце пятого десятилетия XX века у США не появились бы новые АПЛ с дальнобойными ракетами «Поларис». С их помощью флот США мог в теории поражать ядерным оружием территорию СССР из акватории средиземноморья. К этому моменту было понятно, что лучшим охотником на АПЛ будут противолодочные вертолёты. Но вот незадача: радиус действия таких машин серьёзно ограничен. А значит… Правильно, нужны авианесущие корабли – вертолётоносцы-охотники на подлодки. Так появился проект противолодочных кораблей 1123 «Кондор». Классифицировались они как суда ПЛО дальней зоны, хотя основу их вооружения составляли не бомбы или ракеты, а те самые вертолёты в лице Ми-8, Ка-25ПЛ и Ка-25ПС. И как уже можно было догадаться, именно проблема подлодок НАТО и успех «Кондора» вдохнул новую жизнь в тему авианесущих кораблей СССР.

В конце 1950-х годов у США появились новые АПЛ и новые баллистические ракеты для них.

На рубеже шестого и седьмого десятилетия у СССР было три «Кондора». В те же годы (первый полёт в 1964) в СССР очень удачно появился самолёт вертикального взлёта и посадки Як-36. Блин этот как водится вышел комом. На военных Як-36 впечатления не произвёл, а вот флотские – заинтересовались. Предложение повторить проект «Кондор», но на сей раз с воздушной группой из самолётов, а не вертолётов напрашивалось само собой. Так, в Советском Союзе родился проект 1143. Тяжелые авианесущие крейсеры позиционировались не только и не столько как суда воздушной поддержки флота. В первую очередь ВМФ видели их в качестве всё тех же охотников на подлоги. Правда, в отличие от вертолётоносцев проекта 1123, теперь у кораблей была не только авианесущая группа из самолётов и вертолётов, но и мощное ракетно-пушечное вооружение в лице комплексов ПВО «Оса» и «Шторм», противолодочных ракет «Вихрь», бомбомёта РБУ и противокорабельных ракет «Базальт».

Появился проект вертолётоносцев проекта Кондор.

Собственно, в этом и заключается главное отличие советских «мутантов». Отечественные ТАВКРы – это всё ещё больше крейсеры, чем авианосцы. И хотя в теории эти корабли могли выполнять самые разные задачи, в первую очередь они оставались именно противолодочными судами. В тоже время заморские авианосцы – это классические «плавучие аэродромы» широкого профиля с большой воздушной группой, однако практически не имеющие собственного ракетно-пушечного вооружения. При кажущейся схожести формы – это разные корабли. Возможно, если бы история сложилась чуть иначе у СССР/России появился бы собственный полнокровный авианесущий флот. Однако, в 1990-е годы тема ТАВКРов де-факто была похоронена распадом страны и последовавшим кризисом.

Очень удачно началась разработка советских вертикалок.

В итоге что-то из построенных крейсеров попилили на металл, что-то продали в Китай и Индию. У России же осталось всего одно подобное судно, которое теперь переоснастили из авианесущего крейсеры в классический авианосец. В заключение стоит отметить, что ещё в бытность СССР у проекта 1143 была альтернатива. Некоторое время велись работы по созданию полноценных авианосцев. Однако, дальше макетов 1153 и 1160 так и не пошли, в итоге вылившись в работу по модернизации кораблей 1143-го.

Так родился проект противолодочных авианесущих крейсеров 1143.

Первым и наиболее принципиальным отличием советских ТАВКРов и заокеанских авианосцев является назначение. При всей схожести формы это принципиально разные классы кораблей, предназначенные для выполнения разных задач. Каких именно? Лучший ответ на этот вопрос даст сама история становления советского авианесущего флота.

Корабль Его Величества Аргус.

Идея создания авианесущих кораблей пришла к людям, едва на свет появились самолёты. Первые авианосцы в современном смысле этого слова появились аккурат после Первой мировой войны в Великобритании. В 1918 году на вооружение был принят HMS Argus. Параллельно англичане построили ещё три авианесущих корабля. Правда, в отличие от «Аргуса» все они были не самостоятельными судами, а проделками на базе линейных крейсеров. И так как в начале XX века авиация представлялась наиболее перспективным видом вооружений, идея «плавучих аэродромов» нашла живой отклик и в молодой стране Советов. В 1920-е годы в СССР подумывали о переоборудовании в авианосцы линейного корабля «Измаил» и учебного судна «Океан». Под будущие авианосцы даже успели сделать самолёт на базе Р-5. Однако…

Британская империя в 1910-е.

Одно делать строить корабли на переднем краю научно-технических инноваций в сердце Британской империи (которая занимает примерно полмира при учёте стран Содружества). А другой пытаться делать что-то не в слишком-то промышленно развитой России, которая к тому же ещё и опустошена Первой мировой и гражданской войной. Нет, конечно, корабли в Российской империи строили. Строили много и даже неплохие. Но всё-таки до верфей Великобритании и Франции было далеко. Индустриализация в этих странах прошла раньше, производств и опыта в судостроении было больше. Не говоря уже о том, что на момент 1920-х годов обе страны несмотря на тяжелейший послевоенный кризис – огромные колониальные империи, тянущие соки буквально со всего глобуса. В общем мечты о собственных авианосцах в итоге так и остались мечтами. В 1920-е не было ни лишних ресурсов, ни технических возможностей для такого рода трудовых подвигов.

Для перспективного авианосца даже сделали штурмовик на базе Р-5.

Хуже того, 1920-1930-е годы стали периодом переосмысления флотских концепций. Вопросы в духе: «Зачем на флот?» и «Какие функции он будет выполнять?» поднимались и в СССР. И так как кораблики — это очень дорого, постепенно в СССР возобладала концепция прибрежного флота необходимого исключительно для охраны родных вод и берегов с помощью «роя» лёгких кораблей и подводных лодок. Но пара сухих строчек не способна передать всей сложности той ситуации. Концепция берегового флота родилась очень небыстро и появлялась на свет она в тех ещё муках! И если кто-то успел подумать, что после такого в советском военно-морском дискурсе не осталось места для авианесущих судов – он ошибается. В 1939 году наркомом ВМФ стал Николай Герасимович Кузнецов. Человек это был, мягко говоря, не глупый и исключительно прозорливый. Важность и необходимость авианесущих кораблей для отечественного флота он понимал лучше, чем кто-либо.

В 1930-е годы концепция флота начала меняться.

Кузнецов возродил тему авианосцев и стал лоббировать их разработку и принятие на вооружение. Поначалу Николаю Герасимовичу сопутствовал успех, и два перспективных авианосца даже включили в программу по развитию флота до 1948 года. Но уже в 1940 году приоритеты изменили и от авианосцев вновь отказались. Второй раз Кузнецов поднял вопрос после войны, осень 1945. Однако история сложилась по уже знакомому сценарию. Главная причина – неготовность отечественного судостроения к реализации такого рода проектов, по мнению людей из профильного наркомата. В третий раз вопрос о лёгких авианосцах теперь уже с реактивными самолётам был поднят адмиралом в мае 1953. Так родился проект лёгких авианосцев противовоздушной обороны за номером 85. Увы, за рамки эскизного проектирования проект так и не вышел. Наконец, в конце 1955 года все работы по проекту 85 свернули, а сам Кузнецов попал в опалу хрущевской администрации.

Тему авианосцев вновь поднял Николай Кузнецов.

На этом бы возможно всё и закончилось, если бы в конце пятого десятилетия XX века у США не появились бы новые АПЛ с дальнобойными ракетами «Поларис». С их помощью флот США мог в теории поражать ядерным оружием территорию СССР из акватории средиземноморья. К этому моменту было понятно, что лучшим охотником на АПЛ будут противолодочные вертолёты. Но вот незадача: радиус действия таких машин серьёзно ограничен. А значит… Правильно, нужны авианесущие корабли – вертолётоносцы-охотники на подлодки. Так появился проект противолодочных кораблей 1123 «Кондор». Классифицировались они как суда ПЛО дальней зоны, хотя основу их вооружения составляли не бомбы или ракеты, а те самые вертолёты в лице Ми-8, Ка-25ПЛ и Ка-25ПС. И как уже можно было догадаться, именно проблема подлодок НАТО и успех «Кондора» вдохнул новую жизнь в тему авианесущих кораблей СССР.

В конце 1950-х годов у США появились новые АПЛ и новые баллистические ракеты для них.

На рубеже шестого и седьмого десятилетия у СССР было три «Кондора». В те же годы (первый полёт в 1964) в СССР очень удачно появился самолёт вертикального взлёта и посадки Як-36. Блин этот как водится вышел комом. На военных Як-36 впечатления не произвёл, а вот флотские – заинтересовались. Предложение повторить проект «Кондор», но на сей раз с воздушной группой из самолётов, а не вертолётов напрашивалось само собой. Так, в Советском Союзе родился проект 1143. Тяжелые авианесущие крейсеры позиционировались не только и не столько как суда воздушной поддержки флота. В первую очередь ВМФ видели их в качестве всё тех же охотников на подлоги. Правда, в отличие от вертолётоносцев проекта 1123, теперь у кораблей была не только авианесущая группа из самолётов и вертолётов, но и мощное ракетно-пушечное вооружение в лице комплексов ПВО «Оса» и «Шторм», противолодочных ракет «Вихрь», бомбомёта РБУ и противокорабельных ракет «Базальт».

Появился проект вертолётоносцев проекта Кондор.

Собственно, в этом и заключается главное отличие советских «мутантов». Отечественные ТАВКРы – это всё ещё больше крейсеры, чем авианосцы. И хотя в теории эти корабли могли выполнять самые разные задачи, в первую очередь они оставались именно противолодочными судами. В тоже время заморские авианосцы – это классические «плавучие аэродромы» широкого профиля с большой воздушной группой, однако практически не имеющие собственного ракетно-пушечного вооружения. При кажущейся схожести формы – это разные корабли. Возможно, если бы история сложилась чуть иначе у СССР/России появился бы собственный полнокровный авианесущий флот. Однако, в 1990-е годы тема ТАВКРов де-факто была похоронена распадом страны и последовавшим кризисом.

Очень удачно началась разработка советских вертикалок.

В итоге что-то из построенных крейсеров попилили на металл, что-то продали в Китай и Индию. У России же осталось всего одно подобное судно, которое теперь переоснастили из авианесущего крейсеры в классический авианосец. В заключение стоит отметить, что ещё в бытность СССР у проекта 1143 была альтернатива. Некоторое время велись работы по созданию полноценных авианосцев. Однако, дальше макетов 1153 и 1160 так и не пошли, в итоге вылившись в работу по модернизации кораблей 1143-го.

Так родился проект противолодочных авианесущих крейсеров 1143.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

Авианосец требует создания группы авианесущей.Сам по себе он просто очень дорогая цель.А также разработки самолетов палубных, в тч самолетов ДРЛО… А у ж сей1час в период появления дронов и планирующих АБ-он нужен только для колониальной политики…

- ↓

+1

И еще, авианосец — очень дорогая игрушка! Кроме того, это — плавающий аэродром, то есть проекция силы в любой части земного шара. Но СССР, обложенный со всех сторон, физически не требовал такой проекции. Точнее — требовал бы, но не мог потянуть материально. Вот и скрещивали «кашалота с бегемотом» получая недо-авианосцы, уступающие суммарно и авианосцам и крейсерам в силе и пригодности в решении задач. Суммарно авианосная группа — это колоссальная сила, вот только позволить ее себе могут только очень богатые страны.

- ↓

0

1. Авианосец — не игрушка, это самая мощная и наиболее универсальная система морского оружия. Авианосец способен решить практически любую задачу, возлагаемую на ВМС: от нанесения ядерных ударов по наземным целям (палубными бомбардировщиками) до «демонстрации силы», от высадки десанта (десантными веритолётами) до траления мин (вертолётами-тральщиками). Авианосец способен заменить практически любой корабль, ни один другой корабль заменить авианосец не способен.

2. Высокая стоимость авианосцев также, в значительной мере, является мифом, просто используемом противниками их строительства. Применительно к СССР, полная стоимость постройки «Ульяновска» (самый дорогой из советских кораблей) составляла ~2 млрд. р. При бюджете СССР 80-х годов порядка 400 млрд. р. это означает ~0,5% годового бюджета. Учитывая, что нужно финансировать один корабль в 3-5 лет (реальный темп постройки авианесущих кораблей в СССР), то получаем 0,1-0,17% годового бюджета. Не так и много. Любопытно, что на деньги, подаренные Наебуллиной Западу, можно было бы построить 40(!) авианосцев в нынешних американских ценах. Кстати, Турция (очень богатая страна, видимо), начала постройку полномасштабного авианосца уровня «Кузи». Вот так.

3. Китай сейчас тоже обложен со всех сторон, но энергично строит авианосцы (3 в строю, 1 в постройке). Потому, что понимает — без истребительного прикрытия флот не сможет выйти в море далее 100 миль от своих берегов.

- ↑

- ↓

+2

Нужно проверять инфу. «Кондоров» было построено только два, третий разобрали недостроенным. Что касается причин появления этих «гибридов», то Кузин и Никольский пишут следующее: "… действовавшая и, к сожалению, сохранившаяся поныне система строительства флота позволяет «вмешиваться и определять его судьбу» многочисленным влиятельным инстанциям и различным начальникам, чаще всего имеющим очень приблизительное представление о предмете, но совершенно не подозревающим об уровне своей некомпетентности. Тогда вмешивались генералы, партийные работники, конструкторы комплектующей техники, директора заводов, даже специалисты НИИ гражданских ведомств. Правда, пока существовал военный тандем «Гречко — Горшков» и «промышленная опора» — Бутома, работа продвигалась относительно уверенно.

Однако после смерти А.А.Гречко обстановка резко усложнилась. Главкому ВМФ стало иной раз не просто преодолевать сопротивление, скажем, министр обороны Д.Ф.Устинова, начальника Генштаба Н.В.Огаркова, начальника ГПУ СА и ВМФ генерала Епишева — тоже «крупного» специалиста по авианосцам или, возможно, он не хотел «пробивать» эти преграды." Кому интересно, курим тут: www.moremhod.info/index.php/library-menu/16-morskaya-tematika/238-nadvodnyj-voennyj-flot-sssr-chast-2

- ↓

0

Ипать из далека зашли!

- ↓

+1

Не называйте военные корабли судами.

ТАКРы продавали в Китай, а в Индию — на иголки.

- ↓

+4

Золотая история флота. Впереди переход на дрономатки.

- ↓

+4

Адмирал Николай Герасимович Кузнецов великий военачальник, много сделавший для Советского ВМФ, а Хрущу в очередной раз наше презрение!

- ↓

+7

«В 1930-е годы концепция флота начала меняться.» Веселое фото:

моряки с автоматами ППШ и погонами на форме в 30 году!

- ↓

0

Ну так шапками бы закидали любой вражеский авианосец:)))

- ↑

- ↓

+11

А еще ТАРКы строили в Николаеве а по конвенции через Босфор и Дарданеллы проход авианосцев не разрешен. Это тоже учитывалось.

Ну а про советские вертикалки — Як-36 вообще отдельная песня. Эти самолеты не имели системы дальнего обнаружения и нахождение противника предполагалось визуальное! Ну и про их аварийность не забываем…

- ↓