Как советские школьники захотели стать монахами Шаолинь

Ты видел? Видел по телеку??? — именно таким был первый вопрос советских школьников в одно из воскресений 1989 года при встрече на улице с друзьями. В то воскресенье в популярной передаче «Вокруг света», в рубрике «Киноальманах» показали отрывок из гонконгского фильма «Храм Шаолинь»

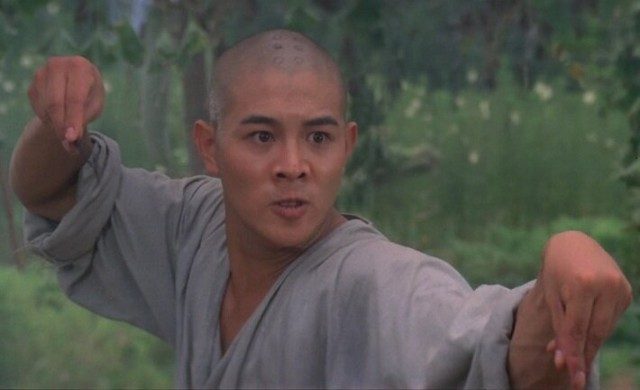

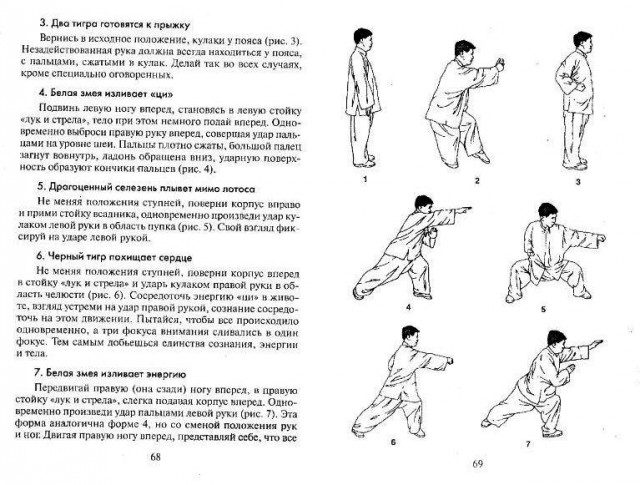

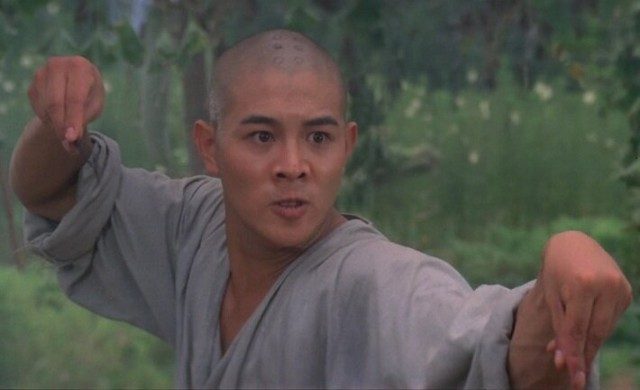

Джет Ли (Ли Ляньцзе) в фильме «Храм Шаолинь»

Отрывок был совсем маленьким, минут 10, но то, что увидели советские пацаны навсегда изменило их мир. Нет, они и раньше видели по телеку как советские десантники в отечественных фильмах ломали кирпичи ладонями и разбивали кулаками доски, но выглядело это как-то сложно. Монахи Шаолинь же делали это почему-то легко, а доски вообще протыкали указательными пальцами, да ещё и летали по воздуху и скользили по воде.

Наверное всё дело в каком-то особом искусстве

— подумали тогда пацаны, тем более что монахи в показанном отрывке совершали массу сложных суетливых движений, складывали из пальцев какие-то непривычные фигуры, много жестикулировали перед ударом и издавали загадочные звуки, а в довершении ко всему звук от их ударов был каким-то особенным.

С того воскресенья «Вокруг света» ждали пожалуй больше всех других передач. В киноальманахе по частям показали «Храм Шаолинь», потом его продолжение «Боевые искусства Шаолинь»

заставка киноальманаха телепередачи «Вокруг света»

Драки самых маленьких школьников начали приобретать комичный характер, в ход пошли попытки использовать всевозможные стили. Кто-то был приверженцем стиля Змеи, кто-то пытался победить соперника стилем Орла или Богомола…

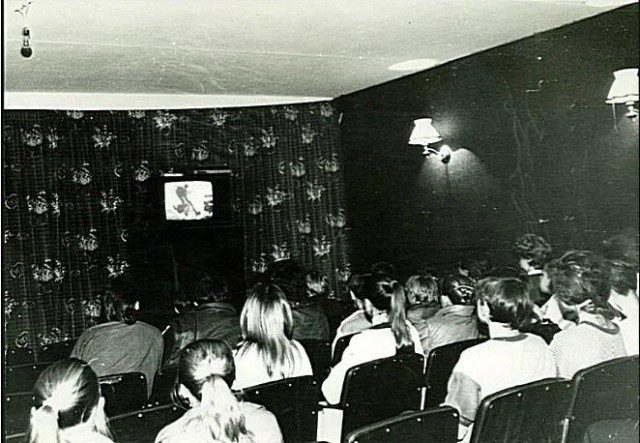

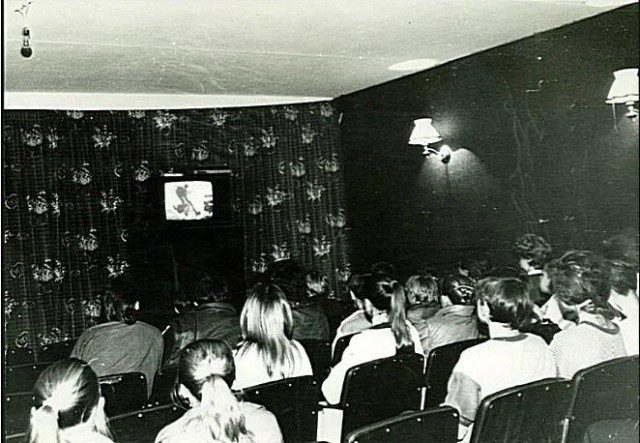

Почти в одно время с показом отрывков из гонконгских фильмов, как грибы после дождя начали открываться видеосалоны: в арендованном помещении ставились стулья, цветной телевизор и видеомагнитофон. Этакие мини-кинотеатры, в которых демонстрировались иностранные фильмы.

Плата за вход составляла от 1 до 3 рублей

видеосалон конца 80-х годов

«Храм Шаолинь», «Боевые искусства Шаолинь», «18 бронзовых бойцов», «Возвращение 18 бронзовых бойцов», «36 ступеней Шаолинь» — сколько было таких фильмов?

В попытках разгадать магическую силу монахов, выдвигались самые дикие версии. Например кто-то пустил слух, что если натирать ребро ладони грифелем китайского карандаша, то «рука станет как каменная». Карандаши с иероглифами вмиг стали валютой, и сотни тысяч школьников начали усердно тереть ими до крови свои руки. Кто-то считал, что всё дело в криках и многочисленных пассах руками перед ударом. Не помогало впрочем ни то ни другое, кирпичи оставались целыми, а доски не проткнутыми, а ладоням и пальцам по-прежнему было нестерпимо больно.

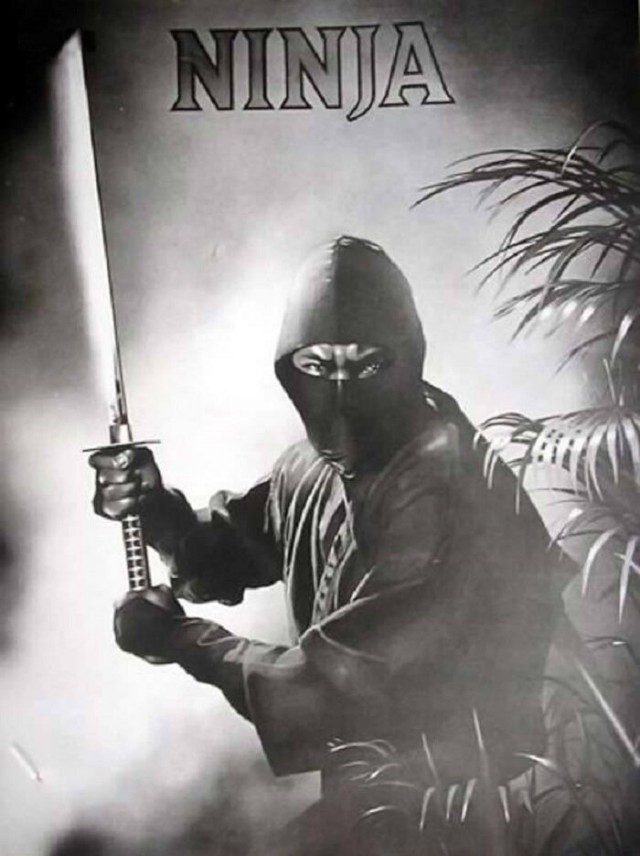

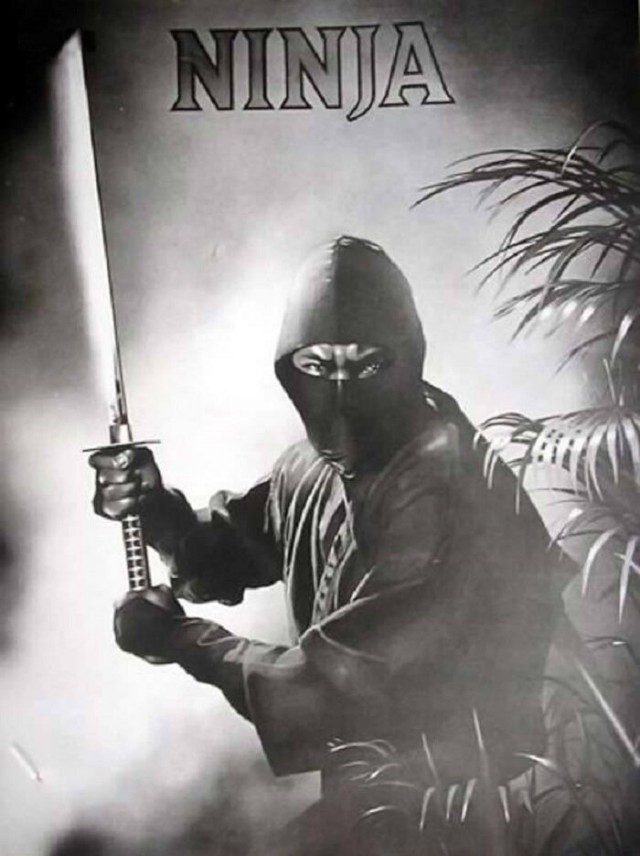

Чуть позже в некоторых выпусках «Вокруг света» также начали показывать и фрагменты из фильмов про ниндзя. В видеосалонах тут же появились фильмы и про них.

«9 смертей ниндзя», «Сила ниндзя», «Ниндзя пяти стихий», «Месть ниндзя» — десятки фильмов!

Ниндзя стали ещё популярней чем монахи. Ещё бы! В их арсенале было куда больше интересных приёмов и оружия. Метательные звёздочки, которыми виртуозно владели ниндзя, начали тайком вытачиваться на уроках труда, пока не видит учитель. Некоторые экземпляры, сделанные из толстого железа теми у кого по труду была пятёрка, представляли собой вполне впечатляющие изделия, которыми можно было нанести серьёзную травму.

Постепенно в некоторых семьях появлялись и личные «видики». Конечно они были и ранее, но у очень ограниченного круга людей. Помните ещё в «Вокзале для двоих» 1982 года была сцена, где Мордюкова демонстрирует удивлённым главным героям своё приобретение? В конце 80-х же почти в каждом классе был кто-то у кого дома был видеомагнитофон. У некоторых был советский, знаменитый Электроника ВМ 12

видеомагнитофон Электроника ВМ 12

некоторые владели импортной техникой: Sony, Panasonic, Goldstar, General Electric

Те, у кого дома появлялся «видик», становились желанными друзьями, за такими после школы всегда увязывалась вереница из желающих посмотреть фильм, пусть и в десятый раз

видеомагнитофон конца 80х годов General Electric

Ошалелые от увиденных фильмов школьники, выпрашивая у родителей деньги, записывались в открывающиеся всевозможными проходимцами в угоду спроса многочисленные секции «Школа ниньзя» (именно так, порой с ошибками, писались объявления), «Ушу шаолинь», «Обучение стилю змеи от восточного мастера» и т.д.

При играх старались выглядеть как любимые герои, благо сделать это было несложно: те, кто играли в ниндзя, наматывали на голову чёрные советские треники, у кого было кимоно от занятий дзюдо или самбо, надевали его на прогулки. Стать монахом было ещё проще — брался халат с урока труда и перевязывался на поясе ремнём. Особо отчаянные могли даже побриться налысо…

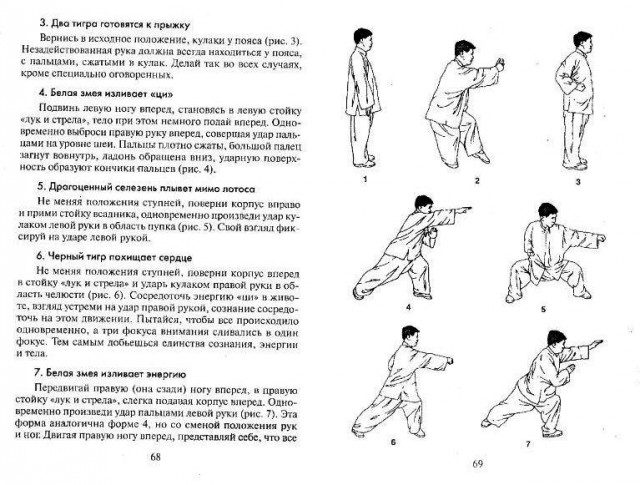

Появление и популярность фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя породило целую индустрию теневого бизнеса: от вышеупомянутых секций, до напечатанных самоучителей.

и чёрно-белых плакатов и карточек, напечатанных с перефотографированных афиш к популярным фильмам

Популярность монахов прожила до начала девяностых годов, ниндзя же кружили голову вплоть до середины девяностых.

Возможно это связано с тем, что фильмов про монахов Шаолинь со временем стало меньше, чем фильмов про ниндзя, да и сняты фильмы про ниндзя были по-интересней, а сюжеты были более заковыристы, хотя зачастую в фильме присутствовали и те и другие и явно противостояли друг-другу

Джет Ли (Ли Ляньцзе) в фильме «Храм Шаолинь»

Отрывок был совсем маленьким, минут 10, но то, что увидели советские пацаны навсегда изменило их мир. Нет, они и раньше видели по телеку как советские десантники в отечественных фильмах ломали кирпичи ладонями и разбивали кулаками доски, но выглядело это как-то сложно. Монахи Шаолинь же делали это почему-то легко, а доски вообще протыкали указательными пальцами, да ещё и летали по воздуху и скользили по воде.

Наверное всё дело в каком-то особом искусстве

— подумали тогда пацаны, тем более что монахи в показанном отрывке совершали массу сложных суетливых движений, складывали из пальцев какие-то непривычные фигуры, много жестикулировали перед ударом и издавали загадочные звуки, а в довершении ко всему звук от их ударов был каким-то особенным.

С того воскресенья «Вокруг света» ждали пожалуй больше всех других передач. В киноальманахе по частям показали «Храм Шаолинь», потом его продолжение «Боевые искусства Шаолинь»

заставка киноальманаха телепередачи «Вокруг света»

Драки самых маленьких школьников начали приобретать комичный характер, в ход пошли попытки использовать всевозможные стили. Кто-то был приверженцем стиля Змеи, кто-то пытался победить соперника стилем Орла или Богомола…

Почти в одно время с показом отрывков из гонконгских фильмов, как грибы после дождя начали открываться видеосалоны: в арендованном помещении ставились стулья, цветной телевизор и видеомагнитофон. Этакие мини-кинотеатры, в которых демонстрировались иностранные фильмы.

Плата за вход составляла от 1 до 3 рублей

видеосалон конца 80-х годов

«Храм Шаолинь», «Боевые искусства Шаолинь», «18 бронзовых бойцов», «Возвращение 18 бронзовых бойцов», «36 ступеней Шаолинь» — сколько было таких фильмов?

В попытках разгадать магическую силу монахов, выдвигались самые дикие версии. Например кто-то пустил слух, что если натирать ребро ладони грифелем китайского карандаша, то «рука станет как каменная». Карандаши с иероглифами вмиг стали валютой, и сотни тысяч школьников начали усердно тереть ими до крови свои руки. Кто-то считал, что всё дело в криках и многочисленных пассах руками перед ударом. Не помогало впрочем ни то ни другое, кирпичи оставались целыми, а доски не проткнутыми, а ладоням и пальцам по-прежнему было нестерпимо больно.

Чуть позже в некоторых выпусках «Вокруг света» также начали показывать и фрагменты из фильмов про ниндзя. В видеосалонах тут же появились фильмы и про них.

«9 смертей ниндзя», «Сила ниндзя», «Ниндзя пяти стихий», «Месть ниндзя» — десятки фильмов!

Ниндзя стали ещё популярней чем монахи. Ещё бы! В их арсенале было куда больше интересных приёмов и оружия. Метательные звёздочки, которыми виртуозно владели ниндзя, начали тайком вытачиваться на уроках труда, пока не видит учитель. Некоторые экземпляры, сделанные из толстого железа теми у кого по труду была пятёрка, представляли собой вполне впечатляющие изделия, которыми можно было нанести серьёзную травму.

Постепенно в некоторых семьях появлялись и личные «видики». Конечно они были и ранее, но у очень ограниченного круга людей. Помните ещё в «Вокзале для двоих» 1982 года была сцена, где Мордюкова демонстрирует удивлённым главным героям своё приобретение? В конце 80-х же почти в каждом классе был кто-то у кого дома был видеомагнитофон. У некоторых был советский, знаменитый Электроника ВМ 12

видеомагнитофон Электроника ВМ 12

некоторые владели импортной техникой: Sony, Panasonic, Goldstar, General Electric

Те, у кого дома появлялся «видик», становились желанными друзьями, за такими после школы всегда увязывалась вереница из желающих посмотреть фильм, пусть и в десятый раз

видеомагнитофон конца 80х годов General Electric

Ошалелые от увиденных фильмов школьники, выпрашивая у родителей деньги, записывались в открывающиеся всевозможными проходимцами в угоду спроса многочисленные секции «Школа ниньзя» (именно так, порой с ошибками, писались объявления), «Ушу шаолинь», «Обучение стилю змеи от восточного мастера» и т.д.

При играх старались выглядеть как любимые герои, благо сделать это было несложно: те, кто играли в ниндзя, наматывали на голову чёрные советские треники, у кого было кимоно от занятий дзюдо или самбо, надевали его на прогулки. Стать монахом было ещё проще — брался халат с урока труда и перевязывался на поясе ремнём. Особо отчаянные могли даже побриться налысо…

Появление и популярность фильмов про монахов Шаолинь и ниндзя породило целую индустрию теневого бизнеса: от вышеупомянутых секций, до напечатанных самоучителей.

и чёрно-белых плакатов и карточек, напечатанных с перефотографированных афиш к популярным фильмам

Популярность монахов прожила до начала девяностых годов, ниндзя же кружили голову вплоть до середины девяностых.

Возможно это связано с тем, что фильмов про монахов Шаолинь со временем стало меньше, чем фильмов про ниндзя, да и сняты фильмы про ниндзя были по-интересней, а сюжеты были более заковыристы, хотя зачастую в фильме присутствовали и те и другие и явно противостояли друг-другу

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

+++

- ↓

0

Я в Армии занимался боевым самбо. (конечно без огласки). Сынок пошел учится к одному из «шаолиней» с другом.Но перед его армией я научил его нескольким приёмам и они ему помогли. Он защитил себя и молодых от стариков. Вышел один против троих «стариков» и научил их уважению.

- ↓

+2

Когда я был пацаном, мы ни о каких «ниндзя» и монахах Шаолиня даже не слышали. Но зато мы с упоением смотрели фильм «Гений дзюдо». Ведь там и каратистов показали. Так всем хотелось обучиться этой борьбе! Вернее сказать — драке. Но… Где ж тебя этому научат? Теперь то я понимаю, что всё это был балет. А настоящей драке не на жизнь, а насмерть, меня научили уже в СА. Армейский рукопашный бой — вот это сила!

- ↓

+2

Потом стала популярной игра «портал комбат». Сын у меня на «Сеге» постоянно играл. Помимо конечно «зеро толеранс», «Кастлевании», трёх картриджей про Соника и прочих… Они с ребятами во дворе играли и спорили — кто из них будет Рейден Винс…

- ↓

+2

мортал комбат. Опять телефон портит мною написанное

- ↑

- ↓

+3

У нас самый первый видеомагнитофон был Электроника, я его в Риге покупала

- ↓

+4

В 70-е заниматься боевыми видами борьбы было запрещено, поэтому когда одноклассник притащил откуда то переписанную от руки инструкцию по приемам «Джиу джитсу», мы уходили в заброшенные сады и тайно там занимались. Спустя несколько дней, наполучав друг от друга ушибов, ссадин и синяков, охладели к таким занятиям!

- ↓

+4

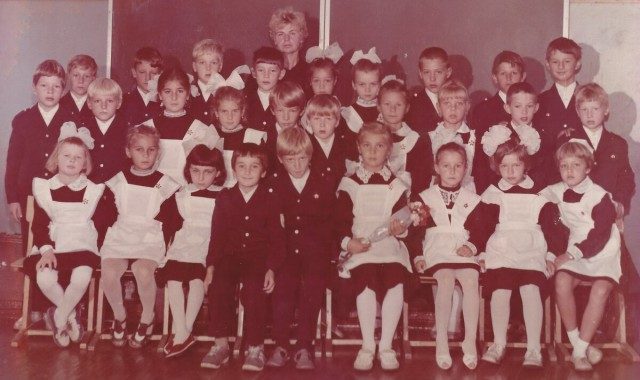

Из всего прочитанного мне понравилась только последняя фотография!

- ↓

+3

Да, девчонка с двумя бантами явно звезда класса.

- ↑

- ↓