Почему советские мультики — это уникальная психотерапия

Известный американский детский психолог Алан Картер решил с холодным профессионализмом «препарировать» советский мультфильм «Ну, погоди!». Он ожидал, что увидит там лишь топорную пропаганду.

Вердикт специалиста в итоге поразил его коллег и стал неким приговором всей западной индустрии развлечений. Какую же захватывающую тайну о воспитании детей зашифровали советские мультипликаторы в образе волка-хулигана?

Мир Картера состоял из графиков, статистических данных, фокус-групп и новейших исследований о влиянии цветовой гаммы на покупательское поведение дошкольников. Доктор был продуктом и адептом системы, где ребёнок — это не чистый лист, в целевая аудитория, где мультфильм — это не произведение искусства, а идеально просчитанная маркетинговая кампания. Психолог консультировал крупнейшие голливудские киностудии, помогая им создавать персонажей, которые будут не просто нравиться детям, а которых те будут отчаянно хотеть купить.

В мире Алана Картера дети были не чистым листом, а целевой аудиторией.

Картер знал, какой формы должны быть глаза главного героя, чтобы вызывать максимальное умиление. Он знал, какой тембр голоса у злодея заставит ребёнка купить игрушку-антидот в виде положительного персонажа. Алан был абсолютным циником, но это был циник от науки. Психолог искренне верил, что такая система единственно верная. В его понимании искусство должно было приносить прибыль. Воспитание же, по его мнению, побочный продукт, приятный бонус, о котором можно упомянуть в пресс-релизе.

В культурное наследие СССР профессор погрузился совершенно случайно. На одной из научных конференций у него завязался спор с коллегой из России. Они обсуждали феномен культурного кода. Картер, оперируя цифрами продаж и рейтингами, доказывал, что современные американские мультики формируют глобальную детскую культуру, предлагая универсальные, понятные всем образы. На это русский коллега со снисходительной улыбкой сказал нечто, задевшее Алана за живое.

Он заявил, что психолог анализирует гениально сконструированные витрины магазинов, а в СССР, в своё время, возможно, от бедности, возможно, от ума, создавали иконы. В Америке учат детей хотеть, а в Советском Союзе их учили чувствовать. Русский профессор посоветовал коллеге посмотреть старые советские мультфильмы. Только не как обычный зритель, а как психолог. Тогда он, возможно, сможет понять, почему русские такие «другие». Это звучало как вызов.

Свой эксперимент Картер решил начать с главного советского хита — «Ну, погоди!». Доктор Картер комфортно устроился в удобном кожаном кресле, налил себе дорогой минеральной воды и включил первую серию. Поначалу он не испытал ничего, кроме лёгкого презрения. Анимация казалась профессору грубой, почти кустарной, персонажи — карикатурными. Волк — типичный асоциальный элемент, хулиган и нарушитель общественного порядка. Заяц — классический образцовый «хороший мальчик», доводящий идеальностью своего поведения просто до зубовного скрежета. Сюжет был прост до грусти.

Поначалу «Ну, погоди!» показался Алану Катеру примитивным аналогом мультика о Томе и Джерри.

Первая странность — это Волк. Он был злодеем, но не был абсолютным злом. В нём было что-то человеческое: он был нелеп, невезуч, часто вызывал не страх, а смех и даже жалость. Он мог быть романтиком, бренча на гитаре. Мог быть застенчивым, пытаясь произвести впечатление. Мог быть благородным, спасая зайца из опасной ситуации, чтобы потом, конечно же, попытаться вновь его поймать.

Картер, как психолог, был в тупике. Волк не был злодеем — это был сложный, многогранный, трагикомический персонаж. В нём уживались агрессия и ранимость, агрессия и сентиментальность. Он был не картонной функцией, а живой, проиворечивой личностью. Самое страшное, ему хотелось сопереживать, а сопереживать злодею — это грубейшее нарушение законов детского жанра, по которым мир должен быть чётко разделён на чёрное и белое.

Второй странностью был Заяц. Он не был типичной жертвой. Он был умным, находчивым, часто провоцировал Волка. Несмотря на это, в нём не было злорадства, он никогда не унижал поверженного врага. Когда Волк попадал в очередную передрягу, Заяц смотрел на него с сочувствием. Их отношения не были просто погоней хищника за добычей. Это была сложная, почти семейная драма двух одиноких существ, которые не могут друг без друга.

Отношения Волка и Зайца не были просто погоней хищника за добычей.

Волк гонялся за Зайцем не для того, чтобы съесть его, а потому что это было единственным смыслом его неустроенной хулиганской жизни. Тот же убегал от него, чтобы чувствовать себя живым. Это была странная, патологическая, но при этом удивительно трогательная связь. Доктор Картер внезапно увидел в этом старом советском мультике бездну психологических смыслов, которые даже не смог классифицировать.

Конфликт Волка и Зайца не был главным элементом.

Волк не был классическим злодеем, а его вопль «ну, погоди» — не угроза, а возглас отчаяния неудачника, который понимает, что его реванш никогда не состоится. Этот персонаж являл собой архетип русского пропащего человека. Он не злой, он — потерянный. Он не вписан в социум, а плохие поступки совершает не со зла, а потому что не знает, как жить иначе. Он хочет казаться крутым, модным, но все его попытки выглядят нелепо и трогательно. Погоня за Зайцем — это не охота, а единственный смысл жизни. Без него Волк просто сядет на скамейку и завоет от тоски.

Мультфильм как бы говорил маленькому зрителю: твои личные проблемы и погони — это важно, но не забывай, что ты — лишь часть огромного мира, который живёт по своим законам. Это была прививка от эгоцентризма, прививка, которую не делал ни один из тех голливудских шедевров, что до этого анализировал Картер. Там было наоборот: весь мир вращался вокруг главного героя и его проблем. Также мультфильм учил маленького зрителя сочувствию, сопереживанию, эмпатии. Он показывал, что плохой — это не всегда злой, иногда — просто очень несчастный.

Эта гениальная мысль была мощнейшей гуманистической прививкой. Хулигана можно попытаться понять и даже спасти. В американских мультиках злодей чаще всего был карикатурным персонажем, абсолютным злом, которое надо было уничтожить. Это не воспитывает в детях сочувствие, а взращивает в них эдакого прокурора, подпитывает ненависть к тем, кто не вписывается в рамки. Простой советский мультик воспитывал «синдром адвоката» — желание понять, простить и помочь. Это была не просто кардинальная разница сюжетов, а пропасть мировоззрений.

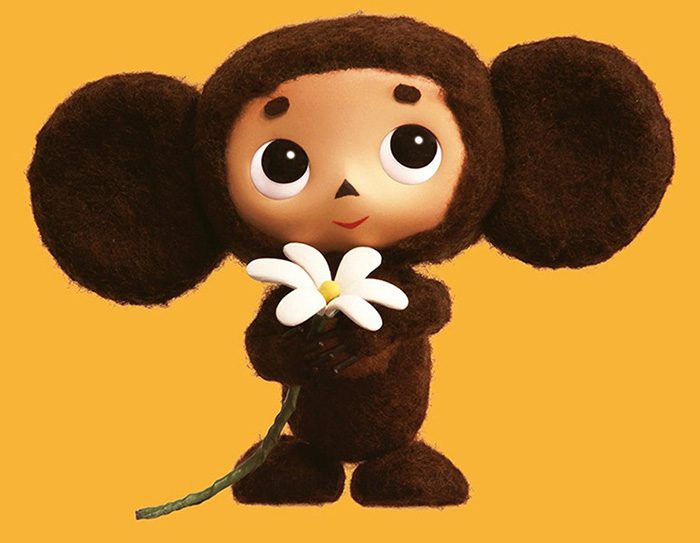

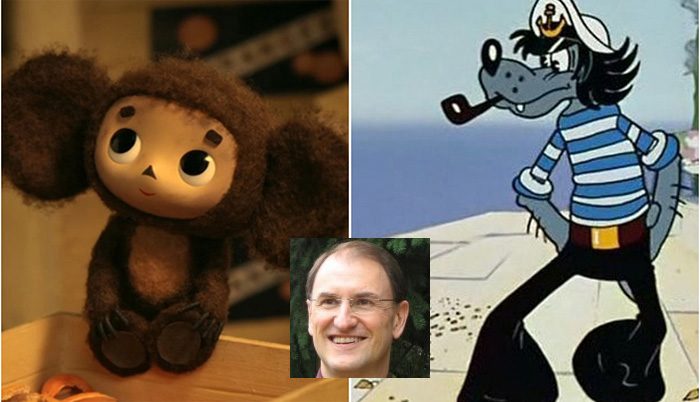

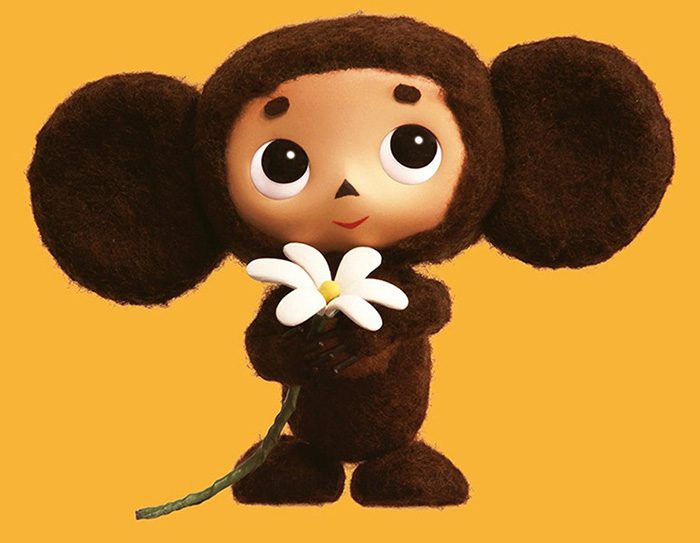

Финальный же удар по мировоззрению Алана нанесли не Волк и Заяц, а странное ушастое существо, называемое Чебурашкой. Мультфильм о нём он решил посмотреть, чтобы расширить свою исследовательскую базу. В нём психолог увидел то, к чему был абсолютно не готов — историю о тотальном, вселенском одиночестве.

Финальный удар по мировоззрению Алана Картера нанесло странное ушастое существо по имени Чебурашка.

Герой — непонятный, неизвестный науке зверёк, которого нашли в ящике с апельсинами. Он никому не нужен, у него нет друзей. Крокодил Гена — тоже одинок. Старуха Шапокляк — вредная и злая тоже потому что глубоко одинока. Весь сюжет крутится не вокруг конфликта, не вокруг погони, а вокруг гениальной по своей простоте и гуманизму идеи: построить дом друзей, где все будут жить вместе.

Крокодил Гена тоже был одинок.

Доктор Картер, написавший десяток книг о проблемах социализации и отчуждения в современном обществе, смотрел на этих неказистых кукол и думал, что за эти 20 минут экранного времени они объясняют ребёнку о природе одиночества и ценности дружбы больше, чем все его научные труды. Главное: они предлагали решение. Простое и в то же время великое. Оно состояло не в том, чтобы стать успешнее, красивее, богаче, а в том, чтобы объединиться и вместе построить что-то хорошее. Это была прямая атака на базовые ценности его мира, построенного на индивидуализме и конкуренции.

Мультфильм о Чебурашке — это манифест одиночества.

Алан внезапно понял, что его коллега из России был прав — эти мультфильмы не продавали игрушки, они врачевали души. Они учили детей самому главному — быть людьми. Это стало для доктора настоящим открытием. Он нашёл то, что искал всю свою жизнь, там, где меньше всего ожидал — в старых мультиках, созданных в стране, которую его учили презирать.

Старый совесткий мультфильм был мощной пропагандой коллективизма. А американских мультиках обычно герой-одиночка спасал мир, а здесь герой спасал сам себя, продолжая жить своей жизнью. Самым оглушительным открытием стало полное отсутствие коммерциализации. Картер, который мог, глядя на цвет глаз персонажа, подсчитать объёмы продаж, понял, что этих героев практически невозможно продать. Они не были созданы для этого.

Алан Картер нашёл то, что искал всю свою жизнь, там, где меньше всего ожидал — в старых советских мультиках.

Советские мультипликаторы, создававшие эти персонажи, не зависели от рынка и их целью было не опустошить кошелёк родителей, а наполнить душу ребёнка. Как психолог, Картер увидел в советских мультиках не просто забавное зрелище, побуждающее ребёнка хотеть и потреблять, а подлинную социальную вакцину.

Это была прививка от одиночества, так пропагандируемого на Западе лентами о героях-одиночках. Вторая доза вакцины — это была прививка от цинизма и нетерпимости. Сам же Картер внезапно понял, что он не психолог, а верховный жрец в храме Маммоны и его функция — приносить в жертву детские души ради процветания и успеха. От этой мысли ему стало плохо. Психолог смотрел в окно, на огни американской фабрики грёз, которая была конвейером по производству фальшивых ценностей. Где-то далеко, на полках пылились старые советские ленты, которые умели спасать детские души…

Утром Алан Картер уволился с работы и решил написать книгу. Книгу не о том, как правильно воспитывать детей по новейшим методикам, а о том, что его мир, в погоне за деньгами, давно потерял. Настоящее воспитание — это не набор правил, а передача ценностей. Профессор открыл свой ноутбук и набрал название: «Как Волк и Чебурашка спасли Западного психолога».

Вердикт специалиста в итоге поразил его коллег и стал неким приговором всей западной индустрии развлечений. Какую же захватывающую тайну о воспитании детей зашифровали советские мультипликаторы в образе волка-хулигана?

Странный спор

Чтобы представить себе всю глубину потрясения, которое испытал доктор Картер, нужно хорошо представлять себе мир, в котором он обитал. Этот психолог был не просто хорошим специалистом, он был настоящей звездой. У него был диплом Стэнфорда, частная практика в Беверли-Хиллз и статус главного эксперта по детской психологии на одном из ведущих американских телеканалов.Мир Картера состоял из графиков, статистических данных, фокус-групп и новейших исследований о влиянии цветовой гаммы на покупательское поведение дошкольников. Доктор был продуктом и адептом системы, где ребёнок — это не чистый лист, в целевая аудитория, где мультфильм — это не произведение искусства, а идеально просчитанная маркетинговая кампания. Психолог консультировал крупнейшие голливудские киностудии, помогая им создавать персонажей, которые будут не просто нравиться детям, а которых те будут отчаянно хотеть купить.

В мире Алана Картера дети были не чистым листом, а целевой аудиторией.

Картер знал, какой формы должны быть глаза главного героя, чтобы вызывать максимальное умиление. Он знал, какой тембр голоса у злодея заставит ребёнка купить игрушку-антидот в виде положительного персонажа. Алан был абсолютным циником, но это был циник от науки. Психолог искренне верил, что такая система единственно верная. В его понимании искусство должно было приносить прибыль. Воспитание же, по его мнению, побочный продукт, приятный бонус, о котором можно упомянуть в пресс-релизе.

В культурное наследие СССР профессор погрузился совершенно случайно. На одной из научных конференций у него завязался спор с коллегой из России. Они обсуждали феномен культурного кода. Картер, оперируя цифрами продаж и рейтингами, доказывал, что современные американские мультики формируют глобальную детскую культуру, предлагая универсальные, понятные всем образы. На это русский коллега со снисходительной улыбкой сказал нечто, задевшее Алана за живое.

Он заявил, что психолог анализирует гениально сконструированные витрины магазинов, а в СССР, в своё время, возможно, от бедности, возможно, от ума, создавали иконы. В Америке учат детей хотеть, а в Советском Союзе их учили чувствовать. Русский профессор посоветовал коллеге посмотреть старые советские мультфильмы. Только не как обычный зритель, а как психолог. Тогда он, возможно, сможет понять, почему русские такие «другие». Это звучало как вызов.

Необычный эксперимент

Картер был уверен в своём интеллектуальном превосходстве, а потому принял его. Он решил провести свой собственный эксперимент — посмотреть самые популярные советские мультфильмы и разгромить их с точки зрения современной психологии. Алан стремился доказать, что это примитивная политическая пропаганда, не идущая ни в какое сравнение с идеально выверенными проектами Голливуда.Свой эксперимент Картер решил начать с главного советского хита — «Ну, погоди!». Доктор Картер комфортно устроился в удобном кожаном кресле, налил себе дорогой минеральной воды и включил первую серию. Поначалу он не испытал ничего, кроме лёгкого презрения. Анимация казалась профессору грубой, почти кустарной, персонажи — карикатурными. Волк — типичный асоциальный элемент, хулиган и нарушитель общественного порядка. Заяц — классический образцовый «хороший мальчик», доводящий идеальностью своего поведения просто до зубовного скрежета. Сюжет был прост до грусти.

Поначалу «Ну, погоди!» показался Алану Катеру примитивным аналогом мультика о Томе и Джерри.

Две главные странности

В своём блокноте психолог сделал пометку: «Типичный Том и Джерри с поправкой на советский антураж. Примитивная модель конфликта, основанная на базовых инстинктах. Никакой психологической глубины». Профессор уже мысленно формулировал выводы для своей будущей разгромной статьи. Но, по мере просмотра серий, его профессиональная уверенность начала таять. Он стал замечать странности, которые не укладывались в его стройную теорию.Первая странность — это Волк. Он был злодеем, но не был абсолютным злом. В нём было что-то человеческое: он был нелеп, невезуч, часто вызывал не страх, а смех и даже жалость. Он мог быть романтиком, бренча на гитаре. Мог быть застенчивым, пытаясь произвести впечатление. Мог быть благородным, спасая зайца из опасной ситуации, чтобы потом, конечно же, попытаться вновь его поймать.

Картер, как психолог, был в тупике. Волк не был злодеем — это был сложный, многогранный, трагикомический персонаж. В нём уживались агрессия и ранимость, агрессия и сентиментальность. Он был не картонной функцией, а живой, проиворечивой личностью. Самое страшное, ему хотелось сопереживать, а сопереживать злодею — это грубейшее нарушение законов детского жанра, по которым мир должен быть чётко разделён на чёрное и белое.

Второй странностью был Заяц. Он не был типичной жертвой. Он был умным, находчивым, часто провоцировал Волка. Несмотря на это, в нём не было злорадства, он никогда не унижал поверженного врага. Когда Волк попадал в очередную передрягу, Заяц смотрел на него с сочувствием. Их отношения не были просто погоней хищника за добычей. Это была сложная, почти семейная драма двух одиноких существ, которые не могут друг без друга.

Отношения Волка и Зайца не были просто погоней хищника за добычей.

Волк гонялся за Зайцем не для того, чтобы съесть его, а потому что это было единственным смыслом его неустроенной хулиганской жизни. Тот же убегал от него, чтобы чувствовать себя живым. Это была странная, патологическая, но при этом удивительно трогательная связь. Доктор Картер внезапно увидел в этом старом советском мультике бездну психологических смыслов, которые даже не смог классифицировать.

Открытие доктора Картера

Также психолога поразил мир, где происходило действие. Это не была вымышленная среда, а советская реальность. Кроме этого, когда в американских мультиках начинается погоня, мир как будто замирает. Здесь же жизнь продолжала идти своим чередом. Звери, которые окружали героев, продолжали жить своей жизнью, не замечая происходящего. Это создавало удивительный по своей сути эффект: конфликт Волка и Зайца не был центральным, на самом деле это была всего лишь мелкая суета на фоне большой, общей коллективной жизни.

Конфликт Волка и Зайца не был главным элементом.

Волк не был классическим злодеем, а его вопль «ну, погоди» — не угроза, а возглас отчаяния неудачника, который понимает, что его реванш никогда не состоится. Этот персонаж являл собой архетип русского пропащего человека. Он не злой, он — потерянный. Он не вписан в социум, а плохие поступки совершает не со зла, а потому что не знает, как жить иначе. Он хочет казаться крутым, модным, но все его попытки выглядят нелепо и трогательно. Погоня за Зайцем — это не охота, а единственный смысл жизни. Без него Волк просто сядет на скамейку и завоет от тоски.

Мультфильм как бы говорил маленькому зрителю: твои личные проблемы и погони — это важно, но не забывай, что ты — лишь часть огромного мира, который живёт по своим законам. Это была прививка от эгоцентризма, прививка, которую не делал ни один из тех голливудских шедевров, что до этого анализировал Картер. Там было наоборот: весь мир вращался вокруг главного героя и его проблем. Также мультфильм учил маленького зрителя сочувствию, сопереживанию, эмпатии. Он показывал, что плохой — это не всегда злой, иногда — просто очень несчастный.

Эта гениальная мысль была мощнейшей гуманистической прививкой. Хулигана можно попытаться понять и даже спасти. В американских мультиках злодей чаще всего был карикатурным персонажем, абсолютным злом, которое надо было уничтожить. Это не воспитывает в детях сочувствие, а взращивает в них эдакого прокурора, подпитывает ненависть к тем, кто не вписывается в рамки. Простой советский мультик воспитывал «синдром адвоката» — желание понять, простить и помочь. Это была не просто кардинальная разница сюжетов, а пропасть мировоззрений.

Финальный же удар по мировоззрению Алана нанесли не Волк и Заяц, а странное ушастое существо, называемое Чебурашкой. Мультфильм о нём он решил посмотреть, чтобы расширить свою исследовательскую базу. В нём психолог увидел то, к чему был абсолютно не готов — историю о тотальном, вселенском одиночестве.

Финальный удар по мировоззрению Алана Картера нанесло странное ушастое существо по имени Чебурашка.

Герой — непонятный, неизвестный науке зверёк, которого нашли в ящике с апельсинами. Он никому не нужен, у него нет друзей. Крокодил Гена — тоже одинок. Старуха Шапокляк — вредная и злая тоже потому что глубоко одинока. Весь сюжет крутится не вокруг конфликта, не вокруг погони, а вокруг гениальной по своей простоте и гуманизму идеи: построить дом друзей, где все будут жить вместе.

Крокодил Гена тоже был одинок.

Доктор Картер, написавший десяток книг о проблемах социализации и отчуждения в современном обществе, смотрел на этих неказистых кукол и думал, что за эти 20 минут экранного времени они объясняют ребёнку о природе одиночества и ценности дружбы больше, чем все его научные труды. Главное: они предлагали решение. Простое и в то же время великое. Оно состояло не в том, чтобы стать успешнее, красивее, богаче, а в том, чтобы объединиться и вместе построить что-то хорошее. Это была прямая атака на базовые ценности его мира, построенного на индивидуализме и конкуренции.

Мультфильм о Чебурашке — это манифест одиночества.

Алан внезапно понял, что его коллега из России был прав — эти мультфильмы не продавали игрушки, они врачевали души. Они учили детей самому главному — быть людьми. Это стало для доктора настоящим открытием. Он нашёл то, что искал всю свою жизнь, там, где меньше всего ожидал — в старых мультиках, созданных в стране, которую его учили презирать.

Выводы профессора

Психолог несколько раз пересмотрел «Ну, погоди!» и с каждым разом всё больше понимал, насколько ошибочным было его первоначальное мнение о мультфильме. Это был далеко не Том и Джерри с искусственным конфликтом, персонажами-масками и механическими действиями.Старый совесткий мультфильм был мощной пропагандой коллективизма. А американских мультиках обычно герой-одиночка спасал мир, а здесь герой спасал сам себя, продолжая жить своей жизнью. Самым оглушительным открытием стало полное отсутствие коммерциализации. Картер, который мог, глядя на цвет глаз персонажа, подсчитать объёмы продаж, понял, что этих героев практически невозможно продать. Они не были созданы для этого.

Алан Картер нашёл то, что искал всю свою жизнь, там, где меньше всего ожидал — в старых советских мультиках.

Советские мультипликаторы, создававшие эти персонажи, не зависели от рынка и их целью было не опустошить кошелёк родителей, а наполнить душу ребёнка. Как психолог, Картер увидел в советских мультиках не просто забавное зрелище, побуждающее ребёнка хотеть и потреблять, а подлинную социальную вакцину.

Это была прививка от одиночества, так пропагандируемого на Западе лентами о героях-одиночках. Вторая доза вакцины — это была прививка от цинизма и нетерпимости. Сам же Картер внезапно понял, что он не психолог, а верховный жрец в храме Маммоны и его функция — приносить в жертву детские души ради процветания и успеха. От этой мысли ему стало плохо. Психолог смотрел в окно, на огни американской фабрики грёз, которая была конвейером по производству фальшивых ценностей. Где-то далеко, на полках пылились старые советские ленты, которые умели спасать детские души…

Утром Алан Картер уволился с работы и решил написать книгу. Книгу не о том, как правильно воспитывать детей по новейшим методикам, а о том, что его мир, в погоне за деньгами, давно потерял. Настоящее воспитание — это не набор правил, а передача ценностей. Профессор открыл свой ноутбук и набрал название: «Как Волк и Чебурашка спасли Западного психолога».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1

Это, конечно, всё так.

Но!

Почему-то советские дети, воспитанные на этих добрых и прекрасных мультиках, в 90е годы явили миру просто запредельную жестокость и чудовищнный эгоизм и жажду наживы. Откуда, скажите пожалуйста, в 90х у нас взялось столько банд-итов, барыг, проституто-к, аферистов всех мастей и просто непорядочных людей?

- ↓

0

+++

- ↓

0

Такое больше никогда не повторится!!! Мармона в сердцах и умах людей!

- ↓

0

Ссылку на книгу тоже не мешало бы.

- ↓

+7

«Картер, который мог, глядя на цвет глаз персонажа, подсчитать объёмы продаж, понял, что этих героев практически невозможно продать.» — Продали! В 90 годы все хорошие советские мультфильмы оказались в американской собственности и выкупить назад удалось не все. А недавно и «Маша и медведь» уехали в заграницы. Нашим внукам показывают какие-то заграничные лубочные картинки. С обильной рекламой естественно — дети должны быть потребителями.

- ↓

+4

Сын уже взрослый, но с детства любит «Летучий корабль», «Волк и телёнок», «Про кота-котофеевича», «Малыш и Карлсон» — хотя он рос в 90-е и все тогдашние Американские мультики смотрел. А любит эти, наши старые.

- ↓

+1

«Про кота-котофеевича» — один из мультфильмов художницы Франчески Ярбусовой, озвучивают В.Талызина(Лиса) и Г.Бурков(кот-котофевич)

- ↑

- ↓

+9

Это правда. И к сожалению современные мультфильмы уже не дотягивают до прежней глубины, а некоторые откровенно копируют американские шаблоны…

- ↓

+1

Из американских мультиков, очень хорошо объясняет «ИХ НРАВЫ» (как писали в Советской прессе тех лет): 1) мультфильм про Майти-Мауса(показывали у нас по ТВ! В то время!), сюжет одной из серий: какой-то злодей, маньяк похищает девочку по имени «Жемчужина чистое сердце», загипнотизировал её и положил на движущуюся транспортёрную ленту. В конце ленты постоянно клацают автоматические ножницы. Злодей заставил спящую под гипнозом жертву петь, а сам стоит и смеётся, радостно потирая руки в предвкушении её жуткой гибели. И тут сверху пикирует Майти-маус на своём плаще и за мгновение до ножниц выхватывает и спасает девочку. 2) Микки-Маус торгует в музыкальном магазинчике. Звонит телефон. Голос в трубке: «У вас есть оргАны?». Продавец: «Да есть, большие и маленькие, приходите!». Покупатель: «Я к вам сейчас приеду». Входит в магазин и криком: «Мне не нужны оргАны — мне нужны Органы!» выхватывает огромный нож и бросается на Микки-мауса!

- ↓

+6

помню был американский мультик — «Весёлая компания». Его героев мне искренне захотелось убить, это были какие-то несносные и д и о т ы! Потом «Алладин» совершенно несносная стилизация, исковерканная восточная сказка — теперь у нас про богатырей снимают такое же гуано — один в один! Но у них и хорошие мультфильмы есть конечно — «Шрек», «Корпорация монстров», «Чип и Дейл»… Мультфильм про дятла Вуди многим не нравится, а я смотрел — чисто поржать, он не претендует на какую-то глубину, это просто хохма и всё, пусть даже тупая… А вот наши старые Советские мультики я очень люблю и готов смотреть снова и снова 1000раз сморенные уже… И бывает кто-то кукольные мультфильмы ругает, а я и их очень люблю -«Боцман и попугай», «Варежка», «Самый маленький гном», потом ещё про дядюшку Ау есть 2 или 3 серии… Может я чего забыл сейчас, но нелюбимых мультфильмов среди Советских у меня никогда не было. Многие люди не помнят некоторые мультфильмы, а я по-моему помню все, даже если название уж подзабыл… Например в мультфильме «Катерок» все помнят только песню про Чунга-Чанга, а мне очень нравятся две другие- «Синяя река» и где детский хор поёт «Па-па-па, пабаба...»

- ↓

+1

Дядюшку Ау помню. Но в детстве не понимал, что там заграница показана. Как и в «Каникулах Бонифация» и «Бегемоте, который боялся прививок».

- ↑

- ↓

+2

Или «дом, который построил Джек» — потрясающий мультфильм! Старая Английская сказка, которая удивительно смешно нарисована и снята. И бесподобно озвучена Игорем Ильинским.

- ↑

- ↓

+3

ну так многие мультики сняты были по сказкам зарубежных писателей. «Маугли» это Р.Киплинг, как и «Рики-Тики-Тави». И «Карлсон» — это ж Астрид Линдгрен, Шведская писательница.

- ↑

- ↓

+8

Удивительно глубокая по своему содержанию статья… Скорее всего, это эссе. Неужели это действительно было, а не фантазия автора? Даже если это фантазия, она удивительно и неожиданно точна и глубока. Браво!

- ↓