Почему советские мотоциклы отставали от немецких в техническом плане

Бытует мнение, что с самого начала развитию советских мотоциклов уделялось слишком мало внимания, а сравнивали их с немецкими моделями, причём в пользу последних. Немецкие мотоциклы были далеко впереди и в техническом плане, и в своих возможностях.

Правда, причина здесь кроется не столько в самой технике, а в совершенно разных подходах к её созданию. Так почему же разница оказалась настолько большой?

Немцы и культ мотоцикла

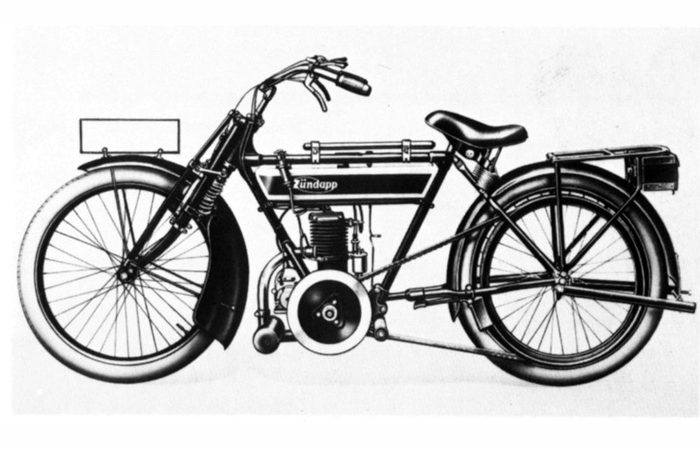

Zundapp z300.

В Германии мотоциклетная культура начала формироваться задолго до Второй мировой. Уже в 1920-е и 1930-е годы здесь существовала настоящая индустрия с десятками заводов и школ конструкторов. У каждого производителя была своя специализация: BMW делала ставку на надёжные оппозитные моторы с карданным приводом, DKW шла по пути массовых двухтактников, а Zündapp и NSU предлагали более мощные и технологичные модели. Всё это создавало здоровую конкуренцию, где каждое новое поколение техники должно было быть лучше предыдущего.

Мотоцикл BMW R75 времён Второй мировой.

При этом мотоцикл в Германии рассматривали как транспорт двойного назначения. Изначально он был средством передвижения для частных владельцев, а впоследствии его быстро переквалифицировали и приспособили для нужд военных. Армия активно заказывала новые модели, и для конструкторов это было серьёзным стимулом. Когда военным понадобился тяжёлый мотоцикл с коляской, инженеры BMW и Zündapp за несколько лет довели это направление до впечатляющего уровня, и в конструкции мотоциклов появилось много нового. Например, появлялись пониженные передачи для движения по бездорожью, привод на колесо коляски и надёжные моторы, способные выдерживать огромные нагрузки.

Мотоцикл BMW R75, 1972 год.

Именно постоянное внимание к качеству и ориентация на практическое применение позволили немцам к концу 1930-х годов накопить мощный технологический запас. Эти машины не только выглядели внушительно, но и имели выдающиеся для своего времени характеристики. По сути, Германия создала фундамент, на котором её мотоциклы ещё долгие годы оставались эталоном в глазах инженеров по всему миру.

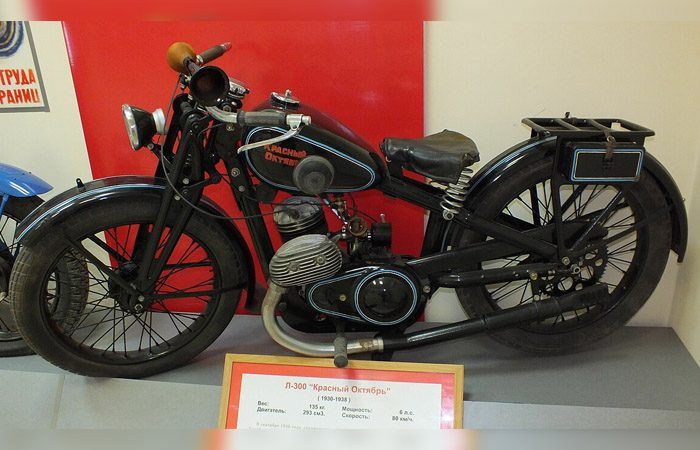

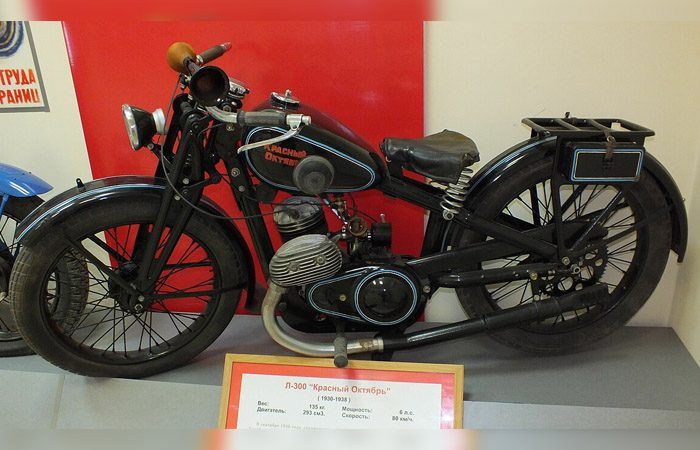

Мотоцикл Л-300 Красный Октябрь.

Уже первые советские мотоциклы показывали эту разницу. В Ижевске освоили выпуск моделей, созданных на базе немецких DKW, но даже при копировании качество сильно зависело от материалов и производственных возможностей. Там, где у немцев использовались высококачественные сплавы и точная обработка деталей, советские заводы нередко сталкивались с нехваткой оборудования и сырья. Тонкая работа, требующая дорогих станков, заменялась более грубой, зато позволяющей выпускать технику большими сериями и без задержек.

Мотоцикл Иж-350.

Советская промышленность в те годы была сосредоточена на создании тяжёлой техники, а машиностроение для мотоциклов отошло на задний план. Даже такие простые вещи, как подшипники или карбюраторы, часто уступали по качеству немецким, что сказывалось на ресурсе моторов и комфорте езды. Но у этого подхода была и обратная сторона: советские мотоциклы могли работать в довольно тяжёлых условиях, где немецкие быстро выходили из строя. Для плохих дорог, бездорожья и сурового климата важнее было, чтобы мотоцикл не требовал слишком сложного обслуживания, а починить его можно было буквально на коленке. Именно по этой причине советские мотоциклы могли проигрывать в динамике и изяществе конструкции, но выигрывали в выносливости и доступности для рядового покупателя.

Советский М-72.

К началу войны Советский Союз подошёл без мощной мотоциклетной школы, поэтому пришлось искать быстрые решения. В 1940 году закупили несколько десятков немецких BMW R71, и впоследствии именно их использовали в качестве основы для советского М-72. Это был классический пример заимствования готовой конструкции: машина оказалась достаточно надёжной и удобной для адаптации, но, разумеется, копия не могла превзойти оригинал. Тем не менее в условиях военного времени важнее было наладить серийный выпуск, а не гоняться за техническим совершенством.

Zündapp KS750.

В самой Германии в это время активно развивались боевые мотоциклы с колясками. BMW R75 и Zündapp KS750 получили отдельный пониженный ряд передач для движения по бездорожью и даже привод на колесо коляски, благодаря чему их проходимость можно было сравнить с лёгкими автомобилями. Немецкие части широко использовали их для разведки, связи и транспортировки вооружения. Советские мотоциклы не могли похвастать подобными возможностями, но брали другим — массовостью. М-72 выпускался тысячами, был проще в ремонте и выдерживал тяжёлые условия фронтовых дорог.

Мотоцикл М-72.

После войны в распоряжении советской промышленности оказалось много трофейной техники, чертежей и даже оборудования. Всё это инженеры использовали для улучшения техники и расширения модельного ряда, но догнать немцев по уровню технологий всё это не помогло. Промышленность восстанавливала разрушенные заводы и параллельно работала над куда более приоритетными задачами, в том числе над авиацией, танками и артиллерией. Мотоциклы оставались на втором плане, и их развитие шло скорее в сторону массовости и упрощения, чем в направлении инженерных экспериментов.

BMW R50.

После войны Германия оказалась в тяжелейшем положении, но её мотоциклетная школа сохранилась. Уже в 1950-е годы BMW вернулась к выпуску качественной техники, постепенно заняла премиум-сегмент, а упор сделала на мощные оппозитные моторы и комфорт в дальних поездках. Для советских заводов такая стратегия была недостижима: экономика жёстко определяла приоритеты, а ресурсы направлялись туда, где стояли военные или стратегические задачи.

М52.

Советские мотоциклы продолжали развиваться, но их путь был иным. В Ижевске выпускали простые и массовые «ИЖи», а в Ирбите собирали тяжёлые «Уралы» с коляской, которые часто использовались в армии и милиции. Эти мотоциклы уступали немецким по мощности и в конструкции двигателя, но выигрывали в неприхотливости. Даже в удалённых районах, где дороги были больше похожи на просёлки, советский мотоцикл оставался надёжным спутником. Разница между советскими и немецкими мотоциклами очевидна, и она не только в технике и в разрыве в технологиях. В Германии мотоцикл превратился в часть технической культуры и в предмет гордости, а в СССР он выполнял совсем другую роль. Здесь мотоцикл стал рабочей лошадкой, которая должна была служить миллионам людей, не жалуясь на тяжёлые условия.

Правда, причина здесь кроется не столько в самой технике, а в совершенно разных подходах к её созданию. Так почему же разница оказалась настолько большой?

Немцы и культ мотоцикла

Zundapp z300.В Германии мотоциклетная культура начала формироваться задолго до Второй мировой. Уже в 1920-е и 1930-е годы здесь существовала настоящая индустрия с десятками заводов и школ конструкторов. У каждого производителя была своя специализация: BMW делала ставку на надёжные оппозитные моторы с карданным приводом, DKW шла по пути массовых двухтактников, а Zündapp и NSU предлагали более мощные и технологичные модели. Всё это создавало здоровую конкуренцию, где каждое новое поколение техники должно было быть лучше предыдущего.

Мотоцикл BMW R75 времён Второй мировой.

При этом мотоцикл в Германии рассматривали как транспорт двойного назначения. Изначально он был средством передвижения для частных владельцев, а впоследствии его быстро переквалифицировали и приспособили для нужд военных. Армия активно заказывала новые модели, и для конструкторов это было серьёзным стимулом. Когда военным понадобился тяжёлый мотоцикл с коляской, инженеры BMW и Zündapp за несколько лет довели это направление до впечатляющего уровня, и в конструкции мотоциклов появилось много нового. Например, появлялись пониженные передачи для движения по бездорожью, привод на колесо коляски и надёжные моторы, способные выдерживать огромные нагрузки.

Мотоцикл BMW R75, 1972 год.

Именно постоянное внимание к качеству и ориентация на практическое применение позволили немцам к концу 1930-х годов накопить мощный технологический запас. Эти машины не только выглядели внушительно, но и имели выдающиеся для своего времени характеристики. По сути, Германия создала фундамент, на котором её мотоциклы ещё долгие годы оставались эталоном в глазах инженеров по всему миру.

Советская специфика и её ограничения

В Советском Союзе у мотоцикла была совсем иная судьба. Если в Германии он часто воспринимался как символ технической культуры, то в СССР это был в первую очередь утилитарный транспорт. Стране, пережившей революцию, индустриализацию и коллективизацию, был нужен массовый и дешёвый транспорт, который мог бы себе позволить пролетариат. Поэтому советские конструкторы сосредоточились на создании простых и бюджетных мотоциклов. Они не пытались превзойти западные достижения, а хотели сделать надёжный и ремонтопригодный мотоцикл для суровых условий.

Мотоцикл Л-300 Красный Октябрь.

Уже первые советские мотоциклы показывали эту разницу. В Ижевске освоили выпуск моделей, созданных на базе немецких DKW, но даже при копировании качество сильно зависело от материалов и производственных возможностей. Там, где у немцев использовались высококачественные сплавы и точная обработка деталей, советские заводы нередко сталкивались с нехваткой оборудования и сырья. Тонкая работа, требующая дорогих станков, заменялась более грубой, зато позволяющей выпускать технику большими сериями и без задержек.

Мотоцикл Иж-350.

Советская промышленность в те годы была сосредоточена на создании тяжёлой техники, а машиностроение для мотоциклов отошло на задний план. Даже такие простые вещи, как подшипники или карбюраторы, часто уступали по качеству немецким, что сказывалось на ресурсе моторов и комфорте езды. Но у этого подхода была и обратная сторона: советские мотоциклы могли работать в довольно тяжёлых условиях, где немецкие быстро выходили из строя. Для плохих дорог, бездорожья и сурового климата важнее было, чтобы мотоцикл не требовал слишком сложного обслуживания, а починить его можно было буквально на коленке. Именно по этой причине советские мотоциклы могли проигрывать в динамике и изяществе конструкции, но выигрывали в выносливости и доступности для рядового покупателя.

Война и трофейное наследие

Советский М-72.

К началу войны Советский Союз подошёл без мощной мотоциклетной школы, поэтому пришлось искать быстрые решения. В 1940 году закупили несколько десятков немецких BMW R71, и впоследствии именно их использовали в качестве основы для советского М-72. Это был классический пример заимствования готовой конструкции: машина оказалась достаточно надёжной и удобной для адаптации, но, разумеется, копия не могла превзойти оригинал. Тем не менее в условиях военного времени важнее было наладить серийный выпуск, а не гоняться за техническим совершенством.

Zündapp KS750.

В самой Германии в это время активно развивались боевые мотоциклы с колясками. BMW R75 и Zündapp KS750 получили отдельный пониженный ряд передач для движения по бездорожью и даже привод на колесо коляски, благодаря чему их проходимость можно было сравнить с лёгкими автомобилями. Немецкие части широко использовали их для разведки, связи и транспортировки вооружения. Советские мотоциклы не могли похвастать подобными возможностями, но брали другим — массовостью. М-72 выпускался тысячами, был проще в ремонте и выдерживал тяжёлые условия фронтовых дорог.

Мотоцикл М-72.

После войны в распоряжении советской промышленности оказалось много трофейной техники, чертежей и даже оборудования. Всё это инженеры использовали для улучшения техники и расширения модельного ряда, но догнать немцев по уровню технологий всё это не помогло. Промышленность восстанавливала разрушенные заводы и параллельно работала над куда более приоритетными задачами, в том числе над авиацией, танками и артиллерией. Мотоциклы оставались на втором плане, и их развитие шло скорее в сторону массовости и упрощения, чем в направлении инженерных экспериментов.

Почему отставание стало хроническим

BMW R50.

После войны Германия оказалась в тяжелейшем положении, но её мотоциклетная школа сохранилась. Уже в 1950-е годы BMW вернулась к выпуску качественной техники, постепенно заняла премиум-сегмент, а упор сделала на мощные оппозитные моторы и комфорт в дальних поездках. Для советских заводов такая стратегия была недостижима: экономика жёстко определяла приоритеты, а ресурсы направлялись туда, где стояли военные или стратегические задачи.

М52.

Советские мотоциклы продолжали развиваться, но их путь был иным. В Ижевске выпускали простые и массовые «ИЖи», а в Ирбите собирали тяжёлые «Уралы» с коляской, которые часто использовались в армии и милиции. Эти мотоциклы уступали немецким по мощности и в конструкции двигателя, но выигрывали в неприхотливости. Даже в удалённых районах, где дороги были больше похожи на просёлки, советский мотоцикл оставался надёжным спутником. Разница между советскими и немецкими мотоциклами очевидна, и она не только в технике и в разрыве в технологиях. В Германии мотоцикл превратился в часть технической культуры и в предмет гордости, а в СССР он выполнял совсем другую роль. Здесь мотоцикл стал рабочей лошадкой, которая должна была служить миллионам людей, не жалуясь на тяжёлые условия.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1

У нас такие таланты, как изобретатель веломотора Д4, могут пробить дорогу в массовое производство разве как исключение.На их пути преградой стоят бездари на всех ступенях любого дела.Случайно как-то наткнулся на тротуаре на группу прохожих с восхищением смотревшую на хозяина и его самодельный, до последней детальки, складной самокат с двигателем, размером с авиамодельный, размещённый в стойке вилки руля!!! Сама стойка состояла из двух пластин, раздвинув слегка которые, хозяин вывел их из фиксаторов и в мгновение сложил самокат удобно для компактной переноски.Тут же, одним движением, он его развернул, щёлкнули фиксаторы и встав на него и оттолкнувшись, он поехал, треща моторчиком.Это был фрезеровщик одного из предприятий Васильевского острова Ленинграда, разработавший всю конструкцию и воплотивший её в металле.

- ↓

+4

Поправка: в СССР пролетариата уже не было. Как и буржуазии. Был рабочий класс.

- ↓

+6

Не стало Союза не стало мотоциклов, самолетов только ресурсы.

- ↓

-3

«Экономика жестко сохраняла приоритеты». Это верно. Ну представить только — Сколько бабок коммунисты отдавали по все шарику «своим»? В остальном — Для народа основные продукты питания и жизни были, а шиковать НЕ ПОЛОЖЕНО было нам. Лучшие умы творили вооружение, а на местах, на заводах и фабриках посредственные, которым разгуляться не давали.

- ↓

+2

Они и сейчас одни из лучших!

- ↓

+12

Как обычно — славословия без обоснований. В каких условиях развивалась промышленность в Германии и в СССР до войны и после войны (в ФРГ)? Какую роль сыграло разделение труда в СЭВ (автор помнит, что был такой?). А мотоциклы и мотороллеры в СССР были вполне доступными и вполне неплохими. Не Харлей и не Ямаха, конечно :-)…

- ↓

+2

Мотоциклы BMW R75 и Zündapp KS750 мощно смотрятся, монстры прямо!

- ↓

+13

Могу заявить, что для обычного пользователя советские мотоциклы были хорошими! Мотоцикл М-72 вообще был отличным. На других тоже ездил, тоже были нормальными и доступными по цене.

- ↓

+15

Несомненно немецкое качество авто и мотопрома ценится во всем мире, но Честь и хвала нашим конструкторам и производителям, которые в тяжелое время наладили выпуск доступных Народных мотоциклов!

- ↑

- ↓