Чем отличились советские торпедные катера в годы Второй мировой войны

Когда речь заходит об отечественном военно-морском флоте, то в первую очередь вспоминают различные подводные лодки да крейсеры. Происходит это в том числе потому, что большое всегда выглядит куда более впечатляющим, отчего кажется более значительным.

Вот только в реальности всё гораздо сложнее. Неоднократноибывало так, что самая опасная, но вместе с тем важная работа в составе военно-морского флота ложилась не на крепкие плечи красавцев-мамонтов, а на самых крошечных и невзрачных защитников родных берегов.

Восстановление флота началось с катеров.

На протяжении столетий военно-морской флот для России играл жизненно важную роль уже хотя бы потому, что её берега омывают 13 морей и три океана, а общая протяженность береговой линии сопоставима с протяженностью земного экватора (около 38 тысяч км). История русского флота знала разные страницы от первых успехов и подвигов во времена Петра I до трагедии, густо замешанной с позором во времена Николая II. В этом отношении начало XX века оказалось для России особенно тяжелым: Русско-японская, Первая мировая и последовавшая за ней гражданская война едва не оставили Россию без флота. Восстанавливать тяжелые потери минувших десятилетий принялись при Советском Союзе. Однако, флот стоил колоссальных ресурсов. Проблема «денег» многократно умножалась на протяженность береговой лини СССР.

Пускай, скромные габариты не вводят в заблуждение.

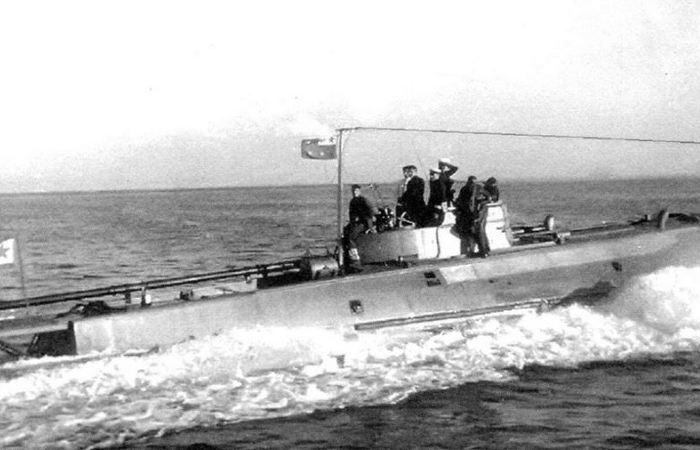

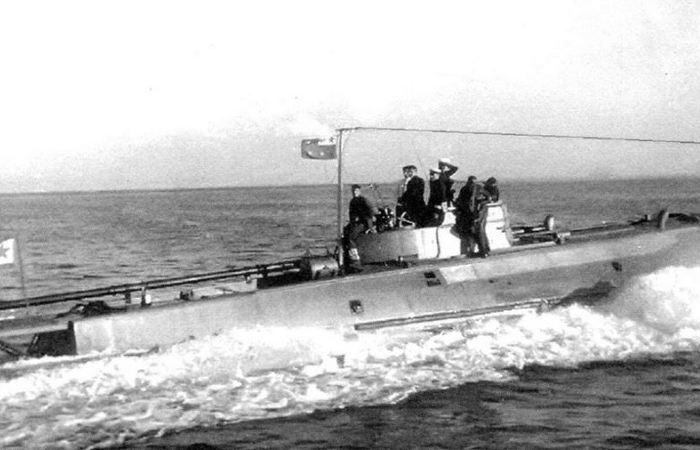

В этих условиях стало очевидно, что теперь особую роль для ВМФ России будет играть концепция так называемого «москитного флота». Как несложно догадаться, термин происходит от поведения комаров, что могут налетать в огромном количестве на «теплокровную еду» значительно превосходящую их самих в размерах. Понятие это появилось ещё в годы Первой мировой войны. А в первой половине XX века ставку на «москитный флот» делали не только в СССР, но и в других странах, что столкнулись с теми или иными проблемами при создании «нормальных» кораблей в достаточном количестве. К числу «москитов» относились небольшие боевые корабли, способные действовать как по одиночке, так и группами выполняя при этом самые разнообразные функции. Благодаря высокой численности, быстроходности, мореходности и низкой осадке корабли «москитного флота» действуя в прибрежных районах могли не просто «пустить кровь» вражескому флоту, но и лишь его всяческого господства.

В годы войны катера сыграли огромную роль.

Ярче всего советский «москитный флот» проявил себя в годы ВОВ. Всего советские ВМФ пустили на дно несколько сотен боевых и вспомогательных судов, а также не менее четырёх сотен транспортников противника. Общий тоннаж утопленного перевалил за 1 млн тонн. В добавок к этому советские ВМФ сбили не менее 1 300 самолётов противника и провели через оспариваемые воды 76 союзных конвоев с почти 1.5 тысяч транспортных кораблей. Не последнюю роль во всех этих достижения сыграл тот самый «москитный флот», состоящий из абсолютно невзрачных (на фоне больших боевых кораблей) судёнышек. Что интересно, первый опыт применения минных и торпедных катеров был получен Россией ещё во времена империи. Однако, до конца Первой империалистической в Русском флоте так и не появилось достаточного количества «москитов», отвечающих современным (на тот момент) требованиям.

Эти малыши выполняли самые разные задачи.

Впервые ставку на малые суда попытались сделать ещё в годы Гражданской войны. В 1919 году с соответствующей инициативой выступили командующие Красного флота. Однако, в разорванной в клочья, голодающей и обливающейся кровью стране не нашлось свободных ресурсов и технических возможностей даже на это. Впрочем, уже после твёрдого установления советской власти к светлой идее быстро вернулись. В 1925 году наркомат по морским делам инициировал разработку «первенца» советского «москитного флота», работы по которого возглавил ныне не нуждающийся в представлениях Андрей Николаевич Туполев. Так, появился АНТ-3. Кстати, он же стал первым советским кораблём, построенным при СССР от и до. При этом прогресс на месте не стоял: в конце 1920-х появляется его модернизированная версия – Ш-4. К 1932 году в составе ВМФ было уже 59 подобных судов. В начале 1930-х появляется новая версия – малыш Г-5, тираж которых и вовсе взлетел до более, чем 300 единиц.

Моряки катеров совершили множество подвигов.

Совершенству не было предела, тем более что первые советские катера по мнению военных всё ещё обладали недостаточной мореходностью, запасом хода и точностью торпедной стрельбы. Так, в конце 1930-х появился Д-3 с заметно большим водоизмещением, вооружением и экипажем. Наконец последней линейкой довоенных катеров с торпедно-минным вооружением стали суда проекта 123 «Комсомолец» (а также выросшие из него). Это были малые торпедные катера с водоизмещением всего 17 тонн. Для сравнения у «распухших» Д-3 оно составляло почти 32 тонны. При этом новые малыши несмотря на скромные габариты получили весьма солидное вооружение: помимо двух 533 мм торпед они несли четыре глубинные бомбы, а также оснащались крупнокалиберным пулемётом. Кстати, именно суда 123-го сегодня чаще всего встречаются в роли мемориалов подвигу советских моряков в годы ВОВ.

Служба на таких была чрезвычайно опасна.

Так чем же занимались и как отличились советские торпедные катера в годы Великой Отечественной войны? На самом деле было бы куда проще сказать, чем в годы войны они не занимались. Уже с первых дней конфликта стало понятно, что катер – это гораздо больше, чем быстроходный кораблик, несущийся с парой торпед на крейсер или транспорт. Помимо свободной охоты и засад на маршрутах вражеских перевозчиков, торпедные катера, например, занимались охраной железных дорог в Причерноморье. В ходе битвы за Кавказ немецкие подлодки обстреливали из артиллерии советские составы, двигавшиеся по железным дорогам вдоль Чёрного моря. Задача по отпугиванию тевтонских хищников во многом легла на плечи отечественного «москитного флота».

Торпедные катера оказались исключительно полезны.

Благодаря низкой осадке советские торпедные катера регулярно использовались в качестве десантных судов для доставки и эвакуации разведывательных и диверсионных групп. Применяли их и в качестве транспорта снабжения, что доставлял боеприпасы и продовольствие подразделениям, сражающимся вблизи береговой линии. Использовали «торпедники» и в качестве медицинского эвакуационного транспорта в тех же условиях. Наконец, «москитный флот» оказался незаменим в борьбе с немецкими подводными лодками, что охотились на советские и союзные конвои. Использовались катера и для расчистки дна от установленных мин. Само собой служба на катерах была не только важной и разнообразной, но и чрезвычайно опасной. Крошечные деревянные и дюралюминиевые судёнышки нередко становились добычей куда более крупных морских хищников и авиации. За годы войны советский флот лишился почти каждого 4 торпедного катера.

Вот только в реальности всё гораздо сложнее. Неоднократноибывало так, что самая опасная, но вместе с тем важная работа в составе военно-морского флота ложилась не на крепкие плечи красавцев-мамонтов, а на самых крошечных и невзрачных защитников родных берегов.

Восстановление флота началось с катеров.

На протяжении столетий военно-морской флот для России играл жизненно важную роль уже хотя бы потому, что её берега омывают 13 морей и три океана, а общая протяженность береговой линии сопоставима с протяженностью земного экватора (около 38 тысяч км). История русского флота знала разные страницы от первых успехов и подвигов во времена Петра I до трагедии, густо замешанной с позором во времена Николая II. В этом отношении начало XX века оказалось для России особенно тяжелым: Русско-японская, Первая мировая и последовавшая за ней гражданская война едва не оставили Россию без флота. Восстанавливать тяжелые потери минувших десятилетий принялись при Советском Союзе. Однако, флот стоил колоссальных ресурсов. Проблема «денег» многократно умножалась на протяженность береговой лини СССР.

Пускай, скромные габариты не вводят в заблуждение.

В этих условиях стало очевидно, что теперь особую роль для ВМФ России будет играть концепция так называемого «москитного флота». Как несложно догадаться, термин происходит от поведения комаров, что могут налетать в огромном количестве на «теплокровную еду» значительно превосходящую их самих в размерах. Понятие это появилось ещё в годы Первой мировой войны. А в первой половине XX века ставку на «москитный флот» делали не только в СССР, но и в других странах, что столкнулись с теми или иными проблемами при создании «нормальных» кораблей в достаточном количестве. К числу «москитов» относились небольшие боевые корабли, способные действовать как по одиночке, так и группами выполняя при этом самые разнообразные функции. Благодаря высокой численности, быстроходности, мореходности и низкой осадке корабли «москитного флота» действуя в прибрежных районах могли не просто «пустить кровь» вражескому флоту, но и лишь его всяческого господства.

В годы войны катера сыграли огромную роль.

Ярче всего советский «москитный флот» проявил себя в годы ВОВ. Всего советские ВМФ пустили на дно несколько сотен боевых и вспомогательных судов, а также не менее четырёх сотен транспортников противника. Общий тоннаж утопленного перевалил за 1 млн тонн. В добавок к этому советские ВМФ сбили не менее 1 300 самолётов противника и провели через оспариваемые воды 76 союзных конвоев с почти 1.5 тысяч транспортных кораблей. Не последнюю роль во всех этих достижения сыграл тот самый «москитный флот», состоящий из абсолютно невзрачных (на фоне больших боевых кораблей) судёнышек. Что интересно, первый опыт применения минных и торпедных катеров был получен Россией ещё во времена империи. Однако, до конца Первой империалистической в Русском флоте так и не появилось достаточного количества «москитов», отвечающих современным (на тот момент) требованиям.

Эти малыши выполняли самые разные задачи.

Впервые ставку на малые суда попытались сделать ещё в годы Гражданской войны. В 1919 году с соответствующей инициативой выступили командующие Красного флота. Однако, в разорванной в клочья, голодающей и обливающейся кровью стране не нашлось свободных ресурсов и технических возможностей даже на это. Впрочем, уже после твёрдого установления советской власти к светлой идее быстро вернулись. В 1925 году наркомат по морским делам инициировал разработку «первенца» советского «москитного флота», работы по которого возглавил ныне не нуждающийся в представлениях Андрей Николаевич Туполев. Так, появился АНТ-3. Кстати, он же стал первым советским кораблём, построенным при СССР от и до. При этом прогресс на месте не стоял: в конце 1920-х появляется его модернизированная версия – Ш-4. К 1932 году в составе ВМФ было уже 59 подобных судов. В начале 1930-х появляется новая версия – малыш Г-5, тираж которых и вовсе взлетел до более, чем 300 единиц.

Моряки катеров совершили множество подвигов.

Совершенству не было предела, тем более что первые советские катера по мнению военных всё ещё обладали недостаточной мореходностью, запасом хода и точностью торпедной стрельбы. Так, в конце 1930-х появился Д-3 с заметно большим водоизмещением, вооружением и экипажем. Наконец последней линейкой довоенных катеров с торпедно-минным вооружением стали суда проекта 123 «Комсомолец» (а также выросшие из него). Это были малые торпедные катера с водоизмещением всего 17 тонн. Для сравнения у «распухших» Д-3 оно составляло почти 32 тонны. При этом новые малыши несмотря на скромные габариты получили весьма солидное вооружение: помимо двух 533 мм торпед они несли четыре глубинные бомбы, а также оснащались крупнокалиберным пулемётом. Кстати, именно суда 123-го сегодня чаще всего встречаются в роли мемориалов подвигу советских моряков в годы ВОВ.

Служба на таких была чрезвычайно опасна.

Так чем же занимались и как отличились советские торпедные катера в годы Великой Отечественной войны? На самом деле было бы куда проще сказать, чем в годы войны они не занимались. Уже с первых дней конфликта стало понятно, что катер – это гораздо больше, чем быстроходный кораблик, несущийся с парой торпед на крейсер или транспорт. Помимо свободной охоты и засад на маршрутах вражеских перевозчиков, торпедные катера, например, занимались охраной железных дорог в Причерноморье. В ходе битвы за Кавказ немецкие подлодки обстреливали из артиллерии советские составы, двигавшиеся по железным дорогам вдоль Чёрного моря. Задача по отпугиванию тевтонских хищников во многом легла на плечи отечественного «москитного флота».

Торпедные катера оказались исключительно полезны.

Благодаря низкой осадке советские торпедные катера регулярно использовались в качестве десантных судов для доставки и эвакуации разведывательных и диверсионных групп. Применяли их и в качестве транспорта снабжения, что доставлял боеприпасы и продовольствие подразделениям, сражающимся вблизи береговой линии. Использовали «торпедники» и в качестве медицинского эвакуационного транспорта в тех же условиях. Наконец, «москитный флот» оказался незаменим в борьбе с немецкими подводными лодками, что охотились на советские и союзные конвои. Использовались катера и для расчистки дна от установленных мин. Само собой служба на катерах была не только важной и разнообразной, но и чрезвычайно опасной. Крошечные деревянные и дюралюминиевые судёнышки нередко становились добычей куда более крупных морских хищников и авиации. За годы войны советский флот лишился почти каждого 4 торпедного катера.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1

На Севере катера Д-3 топили транспорты, вывозившие никелевый концентрат из Норвегии в Германию. В итоге Немцам стало не хватать никеля и броня танков стала хрупкой! Во время атак на конвой противника приходилось вступать в тяжелейший бой с «шнелльботами». А ведь катер-то деревянный — силовой набор из дуба, обшит еловой доской, просмолён и проконопачен. А рубка — фанерная. Помимо двух торпед катер нёс два ДШК.

- ↓

+3

МОРЯКИ — ЭТО СТЕРЖЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ И ЧЕСТИ

- ↓

+7

Советские военные моряки на торпедных катерах достойно выполняли боевые задачи, честь и слава! В нашем городе такой катер установлен на постаменте памятника «Морякам Балтийцам»!

- ↓

+10

Актер ГЕоргий Юматов начинал службу на торпедном катере и прошел через всю войну.

- ↓

+3

Юматов ушел в 17 лет прибавив год, на войне там научили пить водку, из-за этого он лишился роли Сухова в Белом солнце пустыни, попав накануне в милицию за драку

- ↑

- ↓

+3

++++

- ↑

- ↓

+5

Класс!

- ↓