Почему в Красной армии уважали и недолюбливали американскую самоходную «Мясорубку»

В довоенное время зенитка воспринималась как нечто, совершенно далёкое от пехоты, но к 1944‑му новые самолёты изменили реальность. Враг летал низко и мог нанести серьёзный урон наземным силам, вот здесь и пригодились американские самоходные зенитные установки M17.

У нас их окрестили «Мясорубками» за ужасающий для противника шквал огня и за характерный грохот спаренных «Браунингов». Красноармейцы к этим машинам относились противоречиво: кто‑то восхищался их огневой мощью, а кто‑то ворчал на тяжесть и капризность в ремонте.

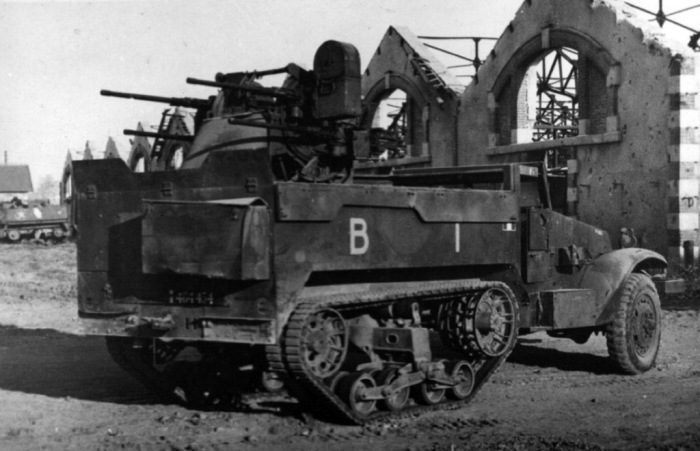

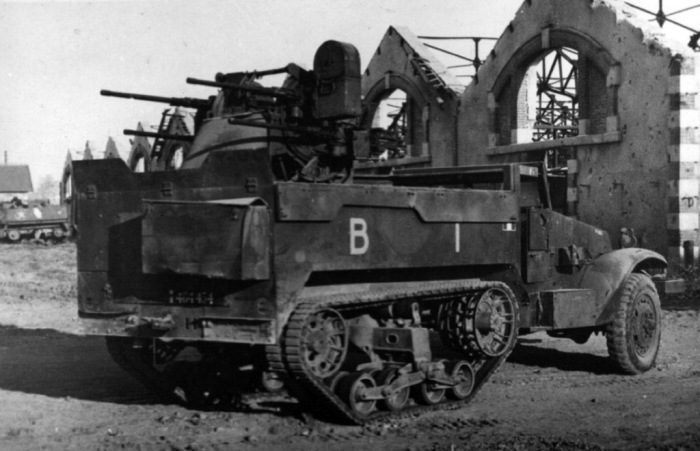

Зенитная установка M17 MGMC.

В середине войны советской армии остро не хватало современных мобильных средств ПВО. Советские зенитки вроде 37‑мм пушек К‑61 были эффективны, но требовали времени на развёртывание, а у колонн на марше этого времени обычно не было. Тогда и вступил в дело ленд‑лиз. Американцы поставляли множество техники, но особенно интересной оказалась зенитная установка M17 MGMC. По сути, это был полугусеничный бронетранспортёр M5, на котором смонтировали вращающуюся установку с четырьмя тяжёлыми пулемётами Browning M2HB калибра 12,7 мм. Каждая такая машина весила около девяти тонн, имела броню толщиной до 12 мм и скорость по шоссе около 65 км/ч.

Пулемёт Browning M2.

В СССР эти машины начали поступать в 1944 году, а всего по ленд‑лизу Красная армия получила порядка 1000 единиц, которые распределяли преимущественно между зенитными подразделениями танковых и механизированных корпусов. Интересно, что в США таких машин почти не осталось: почти весь выпуск из более чем тысячи штук отправился к союзникам, и именно на советском фронте M17 воевала активнее всего. Машины быстро оценили за универсальность: спаренные «Браунинги» могли срывать атаки пикирующих самолётов, а при необходимости косить пехоту или бить по лёгким укреплениям. Но обожание не было безоговорочным.

Четыре ствола обеспечивали большую плотность огня.

Когда «Мясорубка» появлялась в колонне, у бойцов появлялось противоречивое чувство. С одной стороны, четверённая установка «Браунингов» выглядела внушительно даже для своих, а уж противнику и вовсе не оставляла шансов. Плотность огня доходила до 2300–2500 выстрелов в минуту, и низколетящие самолёты Люфтваффе, натолкнувшись на столь плотный заслон, порой даже не пытались делать повторный заход. Кроме прямого зенитного назначения, M17 не раз использовали как средство поддержки пехоты: бронебойные патроны пробивали лёгкие укрепления, а по живой силе противника работали безотказно. В городских боях это превращало машину в почти идеальное штурмовое средство, которое могло и прикрыть штурм, и подавить огневые точки в доме или на чердаке.

Помимо преимуществ были и недостатки.

Вот только здесь же крылась и причина, по которой восторг был не безусловным. Во‑первых, сам полугусеничный тягач хоть и уверенно держался на твёрдой дороге, но в грязи или в снегу нередко застревал, в лесу же машине маневрировать было очень трудно из‑за её немалой длины и массы. Во‑вторых, конструкция зенитной установки оказалась капризной при работе в тяжёлых фронтовых условиях: сложная механика турели и спаренной установки требовала ухода, а запасных частей, естественно, не хватало. Были проблемы и с боекомплектом. Четыре «Браунинга» съедали патроны с пугающей скоростью, а поставки не всегда шли ровно. Так что отношение к M17 складывалось из восторга и ворчания одновременно, но даже критики признавали, что машина внушала противнику страх.

Это была универсальная техника.

Историй о том, как M17 работали не только по небу, но и по земле, сохранилось очень много. В боях за освобождение Польши колонну с ранеными попытались атаковать остатки немецкой пехоты, но «Мясорубка» за считаные секунды превратила засаду в хаос: плотный веер трассирующих пуль буквально срезал укрытия, а у нападавших не осталось ни времени, ни желания продолжать. Были и случаи, когда M17 вступали в бой с бронетехникой противника. Конечно, против полноценного танка с его тяжёлым бронированием шансов почти не было, но для лёгких бронемашин или самоходок зенитка оказывалась опасной. Бронебойные пули калибра 12,7 мм пробивали бортовую защиту на близкой дистанции.

Главное преимущество — четыре крупнокалиберных пулемёта.

Интересно, что экипажи нередко использовали машину вразрез с уставным предназначением, превращая её в подвижную огневую точку для штурма зданий или защиты переправы. При этом мощный визуальный и звуковой эффект спаренной установки действовал на противника деморализующе: тот самый грохот и трассеры, из‑за которых и родилось прозвище «Мясорубка». Наконец, нельзя забывать и про психологический эффект для своих. Даже уставшие бойцы признавали, что видеть рядом M17 было спокойнее: всем казалось, что с таким мощным аргументом можно противостоять почти чему угодно.

Недостатков тоже было немало.

Использование иностранной техники, непривычной для местных механиков, тоже приносило свои проблемы. Главное, что усложняло жизнь экипажам M17, — детали и расходники, которых не хватало даже на обычную ленд‑лизовскую технику. У «Мясорубки» капризной считалась именно турель с четырьмя «Браунингами»: при интенсивной стрельбе и при большой запылённости быстро забивались механизмы, а наладить их в полевых условиях удавалось далеко не всегда. Расход боекомплекта был не менее серьёзной проблемой. Четыре ствола обеспечивали стабильный и очень высоких расход боеприпасов, но при существующих проблемах с логистикой никто не мог обеспечить их стабильного подвоза. И особенно это касалось боеприпасов зарубежного производства. Бывали случаи, когда машину приходилось вести в бой с наполовину заполненными магазинами — и тогда ценность установки заметно падала.

Почти все американские зенитки использовались Красной армией.

Ещё один фактор — топливо. M17, как и большинство американской техники, пила бензин в гораздо больших объёмах, чем советские аналоги. На марше это создавало лишнюю головную боль: нужно было не только защитить колонну, но и найти дополнительное горючее. К тому же вес и размеры машины не всегда позволяли быстро перебросить её на новый участок, особенно по разбитому просёлку или весенней распутице. Тем не менее несмотря на все эти тяготы, фронтовики не спешили бы расставаться с «Мясорубкой», они понимали, что даже капризная, но эффективная техника в бою лучше, чем вовсе никакой.

Зенитку помнят до сих пор.

После войны судьба M17 сложилась по‑разному. Часть машин осталась в войсках ещё на несколько лет, где их использовали для охраны важных объектов и складов. Со временем установки начали снимать, а сами тягачи переоборудовали или отправляли на металлолом. К концу 1950‑х большинство «Мясорубок» исчезло из частей, а в США оригинальные экземпляры и вовсе стали редкостью. Тем не менее, в воспоминаниях советских фронтовиков эта зенитка сохранилась ярко. Её называли по‑разному: кто «Мясорубкой», кто «Американкой», но почти всегда с уважением за силу огня и эффект, который она производила на противника. Для большинства она так и осталась машиной, которая могла при необходимости прикрыть колонну, сорвать атаку и дать пехоте шанс продвинуться вперёд. Сегодня M17 можно увидеть лишь в музеях и на исторических реконструкциях.

У нас их окрестили «Мясорубками» за ужасающий для противника шквал огня и за характерный грохот спаренных «Браунингов». Красноармейцы к этим машинам относились противоречиво: кто‑то восхищался их огневой мощью, а кто‑то ворчал на тяжесть и капризность в ремонте.

Ленд‑лизовский зверь: откуда взялась M17

Зенитная установка M17 MGMC.

В середине войны советской армии остро не хватало современных мобильных средств ПВО. Советские зенитки вроде 37‑мм пушек К‑61 были эффективны, но требовали времени на развёртывание, а у колонн на марше этого времени обычно не было. Тогда и вступил в дело ленд‑лиз. Американцы поставляли множество техники, но особенно интересной оказалась зенитная установка M17 MGMC. По сути, это был полугусеничный бронетранспортёр M5, на котором смонтировали вращающуюся установку с четырьмя тяжёлыми пулемётами Browning M2HB калибра 12,7 мм. Каждая такая машина весила около девяти тонн, имела броню толщиной до 12 мм и скорость по шоссе около 65 км/ч.

Пулемёт Browning M2.

В СССР эти машины начали поступать в 1944 году, а всего по ленд‑лизу Красная армия получила порядка 1000 единиц, которые распределяли преимущественно между зенитными подразделениями танковых и механизированных корпусов. Интересно, что в США таких машин почти не осталось: почти весь выпуск из более чем тысячи штук отправился к союзникам, и именно на советском фронте M17 воевала активнее всего. Машины быстро оценили за универсальность: спаренные «Браунинги» могли срывать атаки пикирующих самолётов, а при необходимости косить пехоту или бить по лёгким укреплениям. Но обожание не было безоговорочным.

Двойные стволы и двойственное отношение

Четыре ствола обеспечивали большую плотность огня.

Когда «Мясорубка» появлялась в колонне, у бойцов появлялось противоречивое чувство. С одной стороны, четверённая установка «Браунингов» выглядела внушительно даже для своих, а уж противнику и вовсе не оставляла шансов. Плотность огня доходила до 2300–2500 выстрелов в минуту, и низколетящие самолёты Люфтваффе, натолкнувшись на столь плотный заслон, порой даже не пытались делать повторный заход. Кроме прямого зенитного назначения, M17 не раз использовали как средство поддержки пехоты: бронебойные патроны пробивали лёгкие укрепления, а по живой силе противника работали безотказно. В городских боях это превращало машину в почти идеальное штурмовое средство, которое могло и прикрыть штурм, и подавить огневые точки в доме или на чердаке.

Помимо преимуществ были и недостатки.

Вот только здесь же крылась и причина, по которой восторг был не безусловным. Во‑первых, сам полугусеничный тягач хоть и уверенно держался на твёрдой дороге, но в грязи или в снегу нередко застревал, в лесу же машине маневрировать было очень трудно из‑за её немалой длины и массы. Во‑вторых, конструкция зенитной установки оказалась капризной при работе в тяжёлых фронтовых условиях: сложная механика турели и спаренной установки требовала ухода, а запасных частей, естественно, не хватало. Были проблемы и с боекомплектом. Четыре «Браунинга» съедали патроны с пугающей скоростью, а поставки не всегда шли ровно. Так что отношение к M17 складывалось из восторга и ворчания одновременно, но даже критики признавали, что машина внушала противнику страх.

«Мясорубка» в действии

Это была универсальная техника.

Историй о том, как M17 работали не только по небу, но и по земле, сохранилось очень много. В боях за освобождение Польши колонну с ранеными попытались атаковать остатки немецкой пехоты, но «Мясорубка» за считаные секунды превратила засаду в хаос: плотный веер трассирующих пуль буквально срезал укрытия, а у нападавших не осталось ни времени, ни желания продолжать. Были и случаи, когда M17 вступали в бой с бронетехникой противника. Конечно, против полноценного танка с его тяжёлым бронированием шансов почти не было, но для лёгких бронемашин или самоходок зенитка оказывалась опасной. Бронебойные пули калибра 12,7 мм пробивали бортовую защиту на близкой дистанции.

Главное преимущество — четыре крупнокалиберных пулемёта.

Интересно, что экипажи нередко использовали машину вразрез с уставным предназначением, превращая её в подвижную огневую точку для штурма зданий или защиты переправы. При этом мощный визуальный и звуковой эффект спаренной установки действовал на противника деморализующе: тот самый грохот и трассеры, из‑за которых и родилось прозвище «Мясорубка». Наконец, нельзя забывать и про психологический эффект для своих. Даже уставшие бойцы признавали, что видеть рядом M17 было спокойнее: всем казалось, что с таким мощным аргументом можно противостоять почти чему угодно.

Запчасти, топливо и другие тяготы

Недостатков тоже было немало.

Использование иностранной техники, непривычной для местных механиков, тоже приносило свои проблемы. Главное, что усложняло жизнь экипажам M17, — детали и расходники, которых не хватало даже на обычную ленд‑лизовскую технику. У «Мясорубки» капризной считалась именно турель с четырьмя «Браунингами»: при интенсивной стрельбе и при большой запылённости быстро забивались механизмы, а наладить их в полевых условиях удавалось далеко не всегда. Расход боекомплекта был не менее серьёзной проблемой. Четыре ствола обеспечивали стабильный и очень высоких расход боеприпасов, но при существующих проблемах с логистикой никто не мог обеспечить их стабильного подвоза. И особенно это касалось боеприпасов зарубежного производства. Бывали случаи, когда машину приходилось вести в бой с наполовину заполненными магазинами — и тогда ценность установки заметно падала.

Почти все американские зенитки использовались Красной армией.

Ещё один фактор — топливо. M17, как и большинство американской техники, пила бензин в гораздо больших объёмах, чем советские аналоги. На марше это создавало лишнюю головную боль: нужно было не только защитить колонну, но и найти дополнительное горючее. К тому же вес и размеры машины не всегда позволяли быстро перебросить её на новый участок, особенно по разбитому просёлку или весенней распутице. Тем не менее несмотря на все эти тяготы, фронтовики не спешили бы расставаться с «Мясорубкой», они понимали, что даже капризная, но эффективная техника в бою лучше, чем вовсе никакой.

Последний бой и след в памяти

Зенитку помнят до сих пор.

После войны судьба M17 сложилась по‑разному. Часть машин осталась в войсках ещё на несколько лет, где их использовали для охраны важных объектов и складов. Со временем установки начали снимать, а сами тягачи переоборудовали или отправляли на металлолом. К концу 1950‑х большинство «Мясорубок» исчезло из частей, а в США оригинальные экземпляры и вовсе стали редкостью. Тем не менее, в воспоминаниях советских фронтовиков эта зенитка сохранилась ярко. Её называли по‑разному: кто «Мясорубкой», кто «Американкой», но почти всегда с уважением за силу огня и эффект, который она производила на противника. Для большинства она так и осталась машиной, которая могла при необходимости прикрыть колонну, сорвать атаку и дать пехоте шанс продвинуться вперёд. Сегодня M17 можно увидеть лишь в музеях и на исторических реконструкциях.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

0

при стрельбе по пехоте и т.д., то есть не по воздушным целям — два ствола автоматически отключались. Это один ветеран войны вспоминал, он про такую машину рассказывал.

- ↓

+4

Наша Советская строенная зенитная установка ДШК ничем не уступала М-17, была гораздо легче и надежнее в боях с воздушными целями и живой силой противника!

- ↓

+8

Любая импортная техника, если не налажено нормальное сервисное обслуживание, со временем превращается в геморрой. Какой бы надёжной она ни была, запчасти требуются постоянно. Вот почему так важно иметь своё!

- ↓

+6

судя по заднему гусеничному приводу, расход топлива был просто огромным, нечто аналогичное было в Красной Армии и бензина такой автомобиль потреблял СОТНИ литров на 100 км!!! Но, мощь 4х пулеметов, да еще калибром 12,7 мм!!! это очень мощные пулеметы! В СССР была зенитная установка ЗУ-32, тоже 4х ствольная, еще более серьезная штука, на базе БМП или танка.

- ↓

+7

Возможно вы имели ввиду ЗУ-23 (Шилка), но это уже после ВОВ, она принята на вооружение ВС СССР 22 марта 1960 года.

- ↑

- ↓

-3

Такие затыки почти везде!

- ↓

-4

Впарили пинд0сы и все

- ↓