Почему галоши считались «секретным оружием русских»

Галоши воспринимаются как простая обувь от грязи и слякоти и считаются больше прерогативой сельских жителей, однако когда-то они были на вес золота или, по крайней мере, обувью для зажиточных людей и аристократии. Крестьянин о них мог только мечтать, потому что стоили они как месячная зарплата, поэтому приходилось выбирать между продуктами и галошами.

Особой популярностью пользовались галоши с треугольником на подошве, которые ценились и на Западе, но массовое производство повлияло на качество. Больше всех удивили резиновой обувью советские скалолазы, которые приехали на соревнования в галошах и выиграли, а дизайнер дал им второе дыхание, когда мода на них прошла.

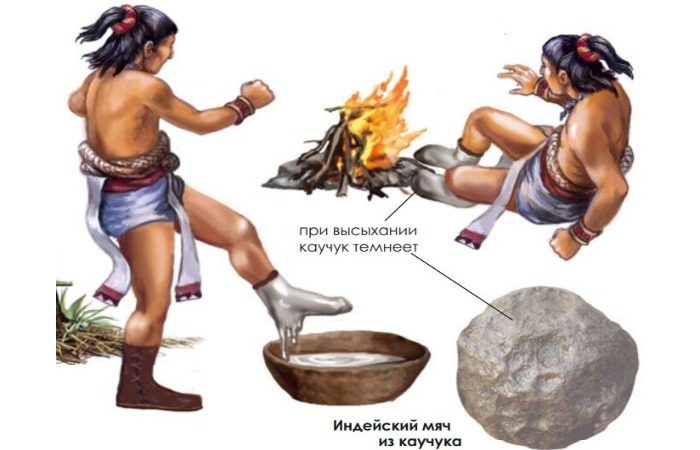

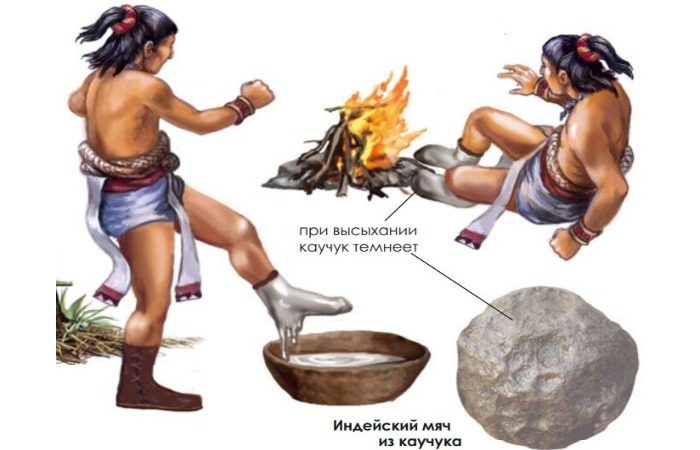

Индейцы использовали сырой каучук.

Все, что человек имеет сейчас, когда-то в простом виде могло существовать в древности, а потом со временем модернизировалось и улучшалось. Это касается и резины, которая появилась благодаря опыту ацтеков, использовавших в сыром виде каучук еще до европейцев. Это название появилось из-за растения, млечный сок которого превращался в резину. Каучук получали из бразильской гевеи, делая на стволе надрезы по подобию того, как добывают березовый сок, только густой сок гевеи быстро затягивал разрез, и приходилось делать новые. Но то, что из дерева течет сок, и послужило названию «кау» (дерево) и «учу» (плачет, течет). Так и образовался «каучук», который Колумб после своей экспедиции привез в Испанию. Хотя в сыром виде он был далек от идеального, но индейцы поняли, что он после застывания может приобретать любую форму, становится эластичной пленкой, и его можно использовать для защиты ног.

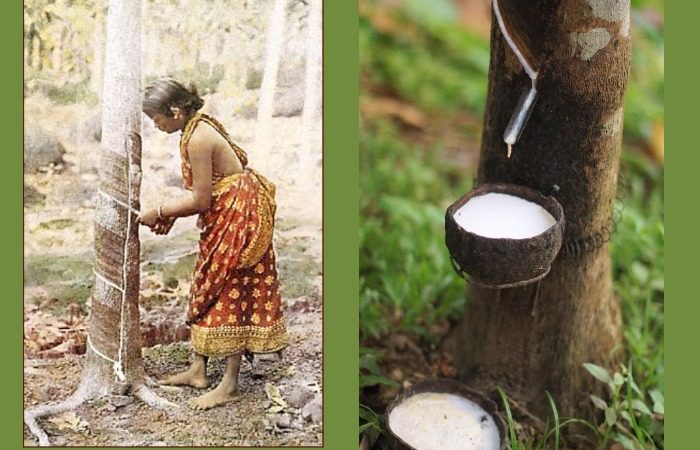

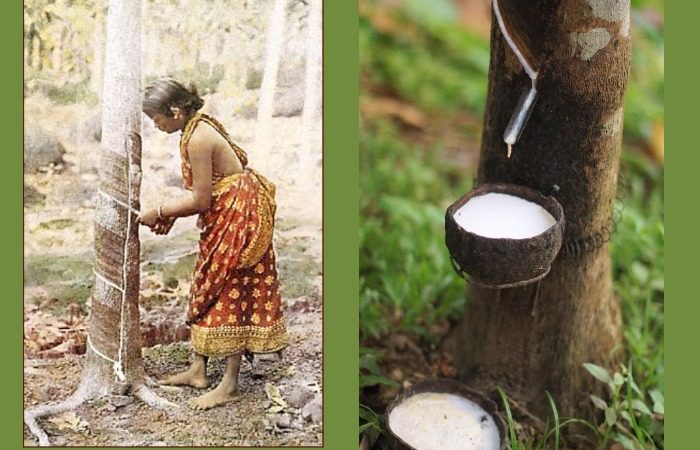

Гевея, добывание млечного сока, который превращается в каучук.

Галоши, которые получались по методу индейцев, были примитивны и не подходили для европейцев в том же виде, но дали основание для размышлений. В итоге начался поиск удобного материала. В 1770 году благодаря химику Джозефу Пристли поняли, что он подходит для того, чтобы стирать написанное карандашом. Через 20 лет Самуэль Пиль начал изготавливать водонепроницаемые материалы, а в 1823 году Чарльз Макинтош придумал водонепроницаемый плащ. Дело дошло до обуви в 1803 году: это были пропитанные каучуком чехлы, которые надевали поверх основной обуви, чтобы уберечь ее от грязи и слякоти. Однако прорезиненная ткань на холоде сильно застывала, а на жаре – практически растекалась, и к тому же дурно пахла.

Треугольник как знак качества на галошах.

Удобные галоши появились после того, как был изобретен метод вулканизации: каучук в связке с серой получился упругим и долговечным. Из него стали делать обувь – галоши, которые облюбовали аристократы и зажиточные крестьяне сначала на Западе, а потом их производство дошло и до Российской империи.

Гамбургский купец Фердинанд Краузкопф сотрудничал с русскими купцами и совместно открыл в Санкт-Петербурге фабрику по выпуску галош и других гуттаперчевых изделий. Так, с 1859 года началась резиновая эра и в России, быстро оценив, насколько они удобны. Галоши не промокали, и это упрощало их использование. На фабрике сразу наладили процесс, и в день стали выпускать по 1 000 пар. С 1888 года на галошах появился фирменный знак – красный треугольник с начальными буквами фабрики внутри (ТРАРМ) на подошве. Этот знак настолько прижился, что позже слово «треугольник» прибавили к основному названию фабрики. Изделия рассылались по всей России и на Запад тоже, где люди и торговцы облюбовали галоши данной фабрики. Теперь для них треугольник на подошве стал знаком качества.

Галоши из фабрики как популярный товар.

В начале XX века цена на галоши стартовала от 95 копеек до 2,5 рубля, в 1915 году – 4,50 рубля, а после Первой мировой цена резко повысилась до 15 рублей. Но и это была не окончательная цена.

Галоши оказались дорогим предметом гардероба, поэтому основными покупателями были люди зажиточные. Для обычного рабочего или сельского учителя их покупка могла стоить в месячную зарплату или ее большую часть. Поэтому когда стоял выбор – купить галоши или продукты, то не знали, чему отдать предпочтение. Для аристократов и людей с состоянием галоши стали неотъемлемой частью гардероба, и даже в сухую погоду их надевали. Появляться на людях без галош уже считалось неприличным, понижающим достоинство, и к тому же они действительно были удобной вещью. Приходя в гости или на мероприятия, достаточно было снять только галоши, а туфли или сапоги оставались чистыми. В дореволюционное время по ним даже судили о заполняемости театрального зала – на это указывало количество галош в раздевалке.

Галоши были дорогой обувью.

Крестьяне не могли себе позволить купить галоши – это было верхом расточительства, носить сразу две пары обуви. Если кто-то из крестьян и позволял себе приобрести галоши, то ходил с задранным носом по деревне, показывая, что он выше соседа и любого другого на улице.

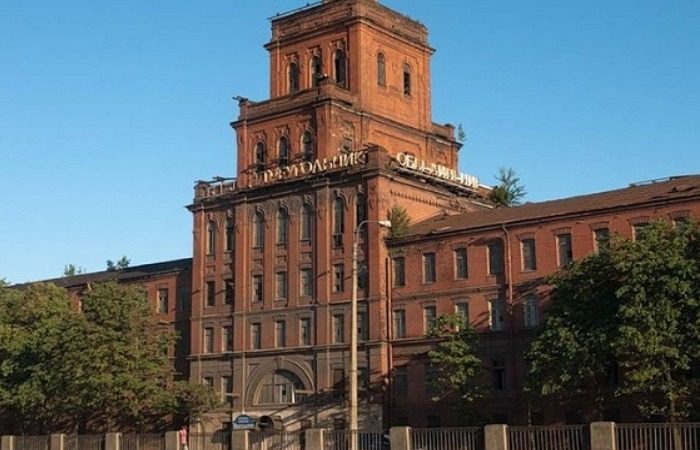

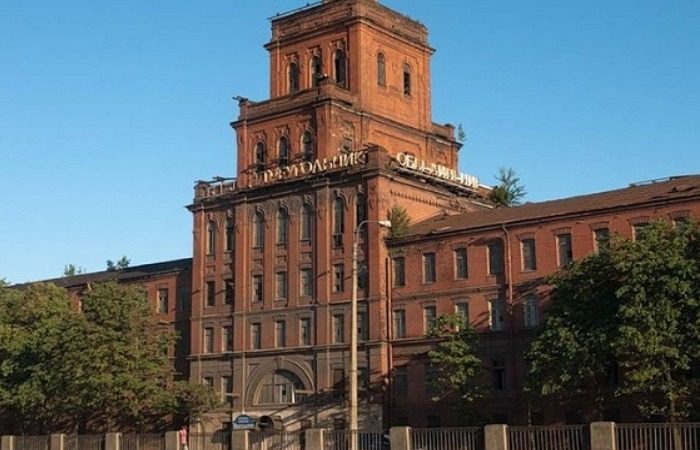

Завод по производству галош в Санкт-Петербурге ТРАРМ.

Фабрика по производству галош (ТРАРМ) долго производила резиновую продукцию, снабжая в том числе и императорский дом, за что не раз получала звания и премии. Порядок нарушился, когда началась Первая мировая война. Завод перестроился на производство шин и другой резины, которая нужна была прежде всего в военное время, и про галоши на время забыли. Они перешли в разряд дефицитного товара. Это можно судить даже по их стоимости, которая подпрыгнула в 1919 году. Если в сентябре этого года они стоили 1 200 рублей, то в ноябре уже была двойная цена – 2 500 рублей, а в марте – 8 000 рублей. Их можно было купить только на рынке или украсть на пороге чьего-то дома.

Галоши снова запустили в широкое производство с 1921 года, но возникла проблема с сырьем, поэтому были брошены силы на разработку искусственного каучука. Советы хотели возобновить свое лидерство в продажах, увеличивая производство, но качество уже не соответствовало прежнему, и знак «треугольник» уже не соответствовал тем галошам, которые завозились на Запад раньше. В 1930 году из Германии пришла директива из торгпредства, что галоши с красным треугольником стали дискредитировать продукцию СССР перед иностранцами, и это, наоборот, приведет к сужению рынка.

Галоши усовершенствовали под туфли и ботинки.

Однако наращивание продукции продолжалось, и в послевоенное время галоши перестали быть дефицитным товаром. В 50-60-е годы произошел настоящий бум на галоши, которые перестали иметь обычный черный лакированный вид, а стали настоящим писком модниц. Их делали по типу ботинок, туфель с каблуками, высокими или низкими.

Галоши для обуви.

С 70-х годов мода на галоши стала затихать. В городах от них отказались, зато в деревнях они стали практически повседневной обувью. Они были удобны для сельского человека для работы в саду, на огороде, в хлеву, а также в них можно было спокойно выйти на улицу, которая без асфальтной дороги в слякоть превращалась в сплошное месиво.

Когда в СССР прошел ажиотаж на галоши, и в городе их стали считать крестьянской обувью, в Европе они продолжали оставаться в употреблении. Второе дыхание им дал дизайнер Элио Феруччи, который проявил фантазию и покрасил три пары в яркие цвета. Снимки опубликовали в журнале, и это стало настоящей сенсацией в мире моды, открыв миру молодого дизайнера со смелыми решениями.

Галоши, модернизированные под современные запросы.

С развитием технологий резина стала более гибкой и тонкой. В России было три фабрики, и у каждой галоши отличались по плотности, но жители так привыкали к своей местной, что галоши другой фабрики считали либо сильно мягкими, либо сильно жесткими. Ценили именно конкретную модель галош, выпускаемой на определенной фабрике. Так, ленинградцам больше нравились жесткие галоши местного производства, а томичи – отдавали предпочтение галошам своей фабрики – мягким и тонким.

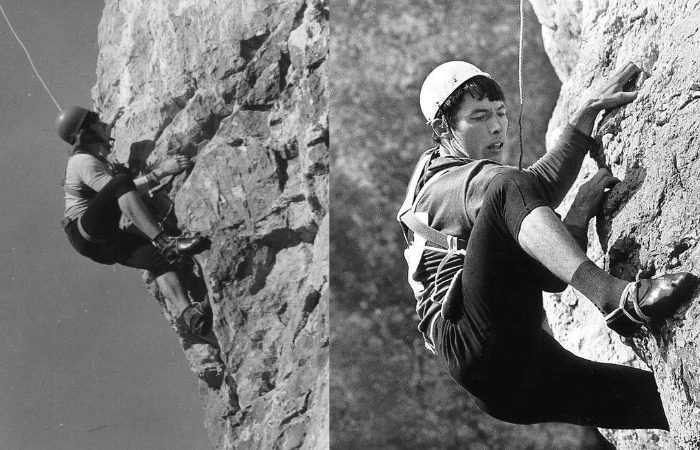

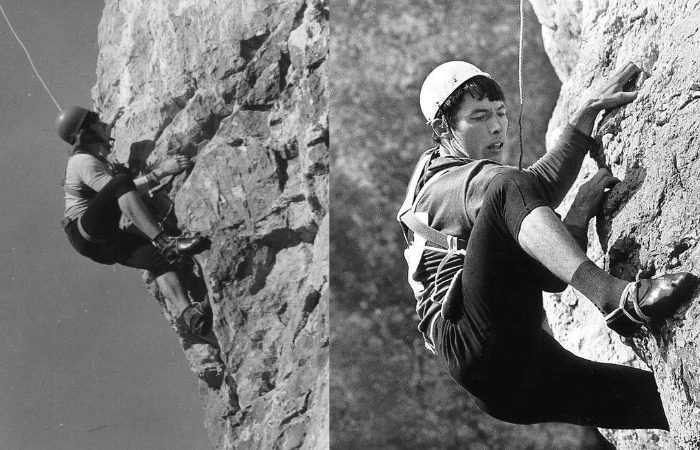

Скалолазы надевали галоши для подъема.

Галоши в повседневной жизни, надетые во время дождя или в грязь, будут считаться нормой в любом населенном пункте, но когда их надели скалолазы на международных соревнованиях, то сильно удивили иностранцев. Они подумали, что их решили разыграть, однако, поняв, что советские скалолазы действительно их хотят использовать, кинулись отговаривать. Но участникам из СССР было не привыкать, и, несмотря на то, что они не имели презентабельного вида, помогали легко передвигаться. Преимущество резиновой подошвы, эластичность и мягкость давали возможность чувствовать ногой поверхность и не скользить.

Скалолазы привязывали галоши веревкой к ногам и начинали свое восхождение. В итоге путь, на который выделялось 5,5 часа, они потратили лишь 3,5 часа. Советские спортсмены в галошах выигрывали на маршрутах Ушбы, Чатына, Ягноба и других. А в Северном Уэльсе в 1973 году советский спортсмен в галошах спас девушку-альпинистку из швейцарской команды, которая, находясь в связке, сорвалась с отвесной стены. Иностранные журналисты быстро окрестили галоши «секретным оружием» русских, что и стало шутливой формой описания галош, хотя они были записаны как резиновая продукция (резинотехническая) №4. До них под первым номером был противогаз, под №2 – презерватив, №3 – ластик, и только потом – галоши, хотя их значение нельзя недооценивать.

Ранее известная фабрика по производству галош в Санкт-Петербурге превратилась в заброшку «Красный треугольник». Она стала «памятником» советской эпохи и индустриализации, которую пытались продвинуть иностранцы.

Особой популярностью пользовались галоши с треугольником на подошве, которые ценились и на Западе, но массовое производство повлияло на качество. Больше всех удивили резиновой обувью советские скалолазы, которые приехали на соревнования в галошах и выиграли, а дизайнер дал им второе дыхание, когда мода на них прошла.

Каучуковые чехлы: предки галош

Индейцы использовали сырой каучук.

Все, что человек имеет сейчас, когда-то в простом виде могло существовать в древности, а потом со временем модернизировалось и улучшалось. Это касается и резины, которая появилась благодаря опыту ацтеков, использовавших в сыром виде каучук еще до европейцев. Это название появилось из-за растения, млечный сок которого превращался в резину. Каучук получали из бразильской гевеи, делая на стволе надрезы по подобию того, как добывают березовый сок, только густой сок гевеи быстро затягивал разрез, и приходилось делать новые. Но то, что из дерева течет сок, и послужило названию «кау» (дерево) и «учу» (плачет, течет). Так и образовался «каучук», который Колумб после своей экспедиции привез в Испанию. Хотя в сыром виде он был далек от идеального, но индейцы поняли, что он после застывания может приобретать любую форму, становится эластичной пленкой, и его можно использовать для защиты ног.

Гевея, добывание млечного сока, который превращается в каучук.

Галоши, которые получались по методу индейцев, были примитивны и не подходили для европейцев в том же виде, но дали основание для размышлений. В итоге начался поиск удобного материала. В 1770 году благодаря химику Джозефу Пристли поняли, что он подходит для того, чтобы стирать написанное карандашом. Через 20 лет Самуэль Пиль начал изготавливать водонепроницаемые материалы, а в 1823 году Чарльз Макинтош придумал водонепроницаемый плащ. Дело дошло до обуви в 1803 году: это были пропитанные каучуком чехлы, которые надевали поверх основной обуви, чтобы уберечь ее от грязи и слякоти. Однако прорезиненная ткань на холоде сильно застывала, а на жаре – практически растекалась, и к тому же дурно пахла.

Резиновые галоши: рецепт под секретом и тайный знак качества обуви

Треугольник как знак качества на галошах.

Удобные галоши появились после того, как был изобретен метод вулканизации: каучук в связке с серой получился упругим и долговечным. Из него стали делать обувь – галоши, которые облюбовали аристократы и зажиточные крестьяне сначала на Западе, а потом их производство дошло и до Российской империи.

Гамбургский купец Фердинанд Краузкопф сотрудничал с русскими купцами и совместно открыл в Санкт-Петербурге фабрику по выпуску галош и других гуттаперчевых изделий. Так, с 1859 года началась резиновая эра и в России, быстро оценив, насколько они удобны. Галоши не промокали, и это упрощало их использование. На фабрике сразу наладили процесс, и в день стали выпускать по 1 000 пар. С 1888 года на галошах появился фирменный знак – красный треугольник с начальными буквами фабрики внутри (ТРАРМ) на подошве. Этот знак настолько прижился, что позже слово «треугольник» прибавили к основному названию фабрики. Изделия рассылались по всей России и на Запад тоже, где люди и торговцы облюбовали галоши данной фабрики. Теперь для них треугольник на подошве стал знаком качества.

Пролетарская или буржуазная обувь – галоши

Галоши из фабрики как популярный товар.

В начале XX века цена на галоши стартовала от 95 копеек до 2,5 рубля, в 1915 году – 4,50 рубля, а после Первой мировой цена резко повысилась до 15 рублей. Но и это была не окончательная цена.

Галоши оказались дорогим предметом гардероба, поэтому основными покупателями были люди зажиточные. Для обычного рабочего или сельского учителя их покупка могла стоить в месячную зарплату или ее большую часть. Поэтому когда стоял выбор – купить галоши или продукты, то не знали, чему отдать предпочтение. Для аристократов и людей с состоянием галоши стали неотъемлемой частью гардероба, и даже в сухую погоду их надевали. Появляться на людях без галош уже считалось неприличным, понижающим достоинство, и к тому же они действительно были удобной вещью. Приходя в гости или на мероприятия, достаточно было снять только галоши, а туфли или сапоги оставались чистыми. В дореволюционное время по ним даже судили о заполняемости театрального зала – на это указывало количество галош в раздевалке.

Галоши были дорогой обувью.

Крестьяне не могли себе позволить купить галоши – это было верхом расточительства, носить сразу две пары обуви. Если кто-то из крестьян и позволял себе приобрести галоши, то ходил с задранным носом по деревне, показывая, что он выше соседа и любого другого на улице.

Галоши как популярный товар: производство на заводе ТРАРМ

Завод по производству галош в Санкт-Петербурге ТРАРМ.

Фабрика по производству галош (ТРАРМ) долго производила резиновую продукцию, снабжая в том числе и императорский дом, за что не раз получала звания и премии. Порядок нарушился, когда началась Первая мировая война. Завод перестроился на производство шин и другой резины, которая нужна была прежде всего в военное время, и про галоши на время забыли. Они перешли в разряд дефицитного товара. Это можно судить даже по их стоимости, которая подпрыгнула в 1919 году. Если в сентябре этого года они стоили 1 200 рублей, то в ноябре уже была двойная цена – 2 500 рублей, а в марте – 8 000 рублей. Их можно было купить только на рынке или украсть на пороге чьего-то дома.

Галоши снова запустили в широкое производство с 1921 года, но возникла проблема с сырьем, поэтому были брошены силы на разработку искусственного каучука. Советы хотели возобновить свое лидерство в продажах, увеличивая производство, но качество уже не соответствовало прежнему, и знак «треугольник» уже не соответствовал тем галошам, которые завозились на Запад раньше. В 1930 году из Германии пришла директива из торгпредства, что галоши с красным треугольником стали дискредитировать продукцию СССР перед иностранцами, и это, наоборот, приведет к сужению рынка.

Галоши усовершенствовали под туфли и ботинки.

Однако наращивание продукции продолжалось, и в послевоенное время галоши перестали быть дефицитным товаром. В 50-60-е годы произошел настоящий бум на галоши, которые перестали иметь обычный черный лакированный вид, а стали настоящим писком модниц. Их делали по типу ботинок, туфель с каблуками, высокими или низкими.

Галоши для обуви.

С 70-х годов мода на галоши стала затихать. В городах от них отказались, зато в деревнях они стали практически повседневной обувью. Они были удобны для сельского человека для работы в саду, на огороде, в хлеву, а также в них можно было спокойно выйти на улицу, которая без асфальтной дороги в слякоть превращалась в сплошное месиво.

Когда в СССР прошел ажиотаж на галоши, и в городе их стали считать крестьянской обувью, в Европе они продолжали оставаться в употреблении. Второе дыхание им дал дизайнер Элио Феруччи, который проявил фантазию и покрасил три пары в яркие цвета. Снимки опубликовали в журнале, и это стало настоящей сенсацией в мире моды, открыв миру молодого дизайнера со смелыми решениями.

Галоши, модернизированные под современные запросы.

С развитием технологий резина стала более гибкой и тонкой. В России было три фабрики, и у каждой галоши отличались по плотности, но жители так привыкали к своей местной, что галоши другой фабрики считали либо сильно мягкими, либо сильно жесткими. Ценили именно конкретную модель галош, выпускаемой на определенной фабрике. Так, ленинградцам больше нравились жесткие галоши местного производства, а томичи – отдавали предпочтение галошам своей фабрики – мягким и тонким.

Галоши в скалолазании

Скалолазы надевали галоши для подъема.

Галоши в повседневной жизни, надетые во время дождя или в грязь, будут считаться нормой в любом населенном пункте, но когда их надели скалолазы на международных соревнованиях, то сильно удивили иностранцев. Они подумали, что их решили разыграть, однако, поняв, что советские скалолазы действительно их хотят использовать, кинулись отговаривать. Но участникам из СССР было не привыкать, и, несмотря на то, что они не имели презентабельного вида, помогали легко передвигаться. Преимущество резиновой подошвы, эластичность и мягкость давали возможность чувствовать ногой поверхность и не скользить.

Скалолазы привязывали галоши веревкой к ногам и начинали свое восхождение. В итоге путь, на который выделялось 5,5 часа, они потратили лишь 3,5 часа. Советские спортсмены в галошах выигрывали на маршрутах Ушбы, Чатына, Ягноба и других. А в Северном Уэльсе в 1973 году советский спортсмен в галошах спас девушку-альпинистку из швейцарской команды, которая, находясь в связке, сорвалась с отвесной стены. Иностранные журналисты быстро окрестили галоши «секретным оружием» русских, что и стало шутливой формой описания галош, хотя они были записаны как резиновая продукция (резинотехническая) №4. До них под первым номером был противогаз, под №2 – презерватив, №3 – ластик, и только потом – галоши, хотя их значение нельзя недооценивать.

Ранее известная фабрика по производству галош в Санкт-Петербурге превратилась в заброшку «Красный треугольник». Она стала «памятником» советской эпохи и индустриализации, которую пытались продвинуть иностранцы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+1

ТОЛЬКО ОДИН НЕ ОЦЕНИЛ В РОССИИ ГАЛОШИ

- ↓

+1

Те галоши (или калоши?) которые использовали скалолазы — на этих фотах отсутствуют. Это были «остроносые» их еще называли татарские галоши. Они были несколько тоньше, очень мягкие и гибкие, но главное — с отличным трением. Они практически не скользили по скалам…

- ↓

0

В 80 — х годах в Узбекистане был просто культ галош. Правда, были они немного другие, чем у нас в Белоруссии. Поуже и полегче. Надевали их на босую ногу и ходили в них целый день. Я смеялся, когда увидел, что в новеньких блестящих галошах женщины на свадьбу шли! Нам смешно, а для них самое то!

- ↓

-1

Без пука в сторону СССР низя. «Памятником» советской эпохи и индустриализации, которую пытались продвинуть иностранцы"… Канешшна, всея америка с европою, только и ломали головы, как им индистриализовать СССР.

- ↓

-3

Печалька!

- ↓

0

Как жаль…

- ↓

+1

В начале семидесятых пошла мода на женские цветные резиновые сапожки на каблучке. Очень симпатичные сапожки производились в Японии и как-то попадали на Дальний Восток СССР. Я жене привез такие из командировки. Ярко красные. Не было предела восторгу! Года два их носила.

- ↓

+2

Сейчас некоторые люди носят в сырую погоду уже более современные галоши или бахилы, на маркетплейсах их разнообразие!

- ↓

+1

«Сверху черно, внутри красно, как засунешь, так прекрасно»

- ↓

+3

Галоши держали ногу на скале лучше любой обуви. Но были тонкости. Они покупались гораздо меньшего размера, сзади делался разрез и шнуровка а также приделывали две ленты, которыми обматывали голени.

- ↓