В 1944 году в Красной армии прошли испытания новейшего и во многом уникального боеприпаса: патрона калибра 7.62 мм, в основе работы которого лежал принцип «гидропередачи». Новинка была сконструирована Евгением Самойловичием Гуревичем и предназначалась в первую очередь для короткоствольного оружия.

При этом советские военные были настолько впечатлены разработкой конструктора, что в какой-то момент надеялись перевести на подобный боеприпас, в том числе противотанковые ружья.

Банка — один из самых востребованных аксессуаров.

При всех многочисленных и неоспоримых достоинствах огнестрельное оружие обладает целым букетом врождённых недостатков. Демаскирующие свойства выстрела – среди из наиболее критических. При этом было бы наивно думать, что лязг подвижных частей оружия, звук выстрела, пламя, вырывающееся из канала ствола и облако пороховых газов, – это проблема лишь для каких-нибудь специальных подразделений. В условиях современной войны маскировка играет важную роль, в том числе для участников общевоинского боя. Именно поэтому одним из наиболее востребованных аксессуаров для армейского огнестрельного оружия в первой половине XXI века остаются всевозможные «банки» (ДТК закрытого типа, «глушитель»). Специальные надульные устройства призванные сократить демаскирующий эффект выстрела.

БраМит — первый советский глушитель.

Что интересно, первый глушитель оружейные конструкторы изобрели еще в XIX столетии. Первый серийный образец был создан Хайремом Максимом (младшим) в США в начале XX века. Однако, тогда местная военщина не проявила должного интереса к разработке, в первую очередь из-за высокой цены изделия. Собственные разработки в области ДТК закрытого типа в первой половине XX века проводились и в СССР. Наиболее известными стали изделия братьев Митиных (глушители «БраМит») для винтовок Мосина и револьверов Наган. И хотя «БраМит» не получил повсеместного распространения в годы Великой Отечественной войны, закрытые ДТК всё-таки активно использовались бойцами советских разведывательных, диверсионных подразделений, а также бойцами партизанских отрядов.

Появилась идея создания бесшумного оружия на других принципах.

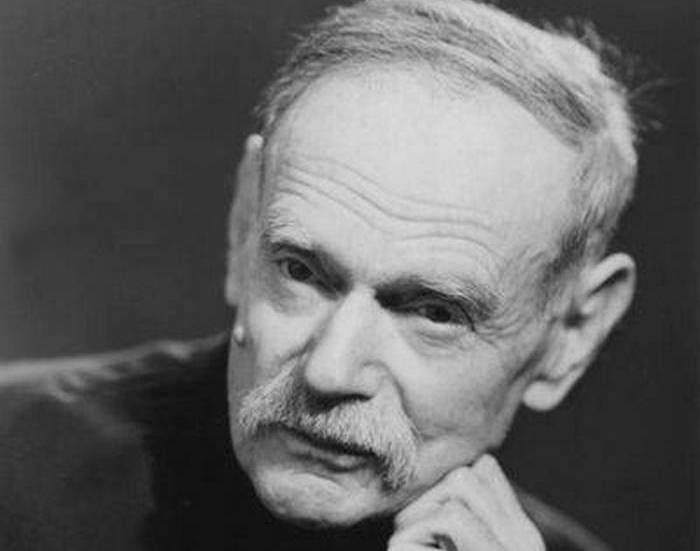

Увы, при всех своих достоинствах, глушители «БраМит» заметно увеличивали габариты и массу оружия. И если с винтовками и карабинами Мосина эта проблема не стояла так остро (они уже и так были длиннющими), то пользоваться ДТК с Наганом было крайне неудобно. «БраМит» почти на 70% увеличивал длину короткоствольного оружия. Поэтому в разведке его не любили. Поэтому в 1943 году Евгений Самойлович Гуревич предложил свое решение проблемы: создать систему, в которой бесшумность выстрела будет достигаться не благодаря надульном устройству, а за счёт особой конструкции патрона. И как уже можно было догадаться, именно Гуревич предложил создать патрон замкнутого типа в основе которого лежал механизм жидкостного толкателя (гидропередачи). Что интересно, идея настолько впечатлила военное руководство, что советское командование в какой-то момент надеялось получить не только бесшумный револьвер, но и бесшумное противотанковое ружьё с патронами на том же принципе…

Был создан специальный патрон.

В 1943 году Евгений Самойлович создал несколько экспериментальных «гидро»-патронов закрытого типа калибров 5.6, 6.5 и 7.62 мм. Пулю взяли от патрона 7.62х25 мм ТТ, а в качестве наполнителя использовали смесь спирта и глицерина в пропорции 6 к 4. «Коктейль» был выбран неспроста. Предполагалось, что такая начинка позволит защитить механизм «гидропередачи» от низких температур. Испытания системы Гуревича начались летом 1944 года. Уже первый тур тестов доказал превосходство новинки над классическими глушителями. Так, выстрела Нагана оснащённого «БраМит» был слышен на 35-40 шагах. В то время как револьвер Гуревича стрелял практически бесшумно. А тот звук, что всё-таки был и вовсе не походил на звук выстрела. Хорошо показала себя новая система и в экстремальных условиях. Револьвер Гуревича продолжал стрелять при температуре вплоть до минус 56 градусов по Цельсию.

Конструктор создал отличную систему, но война успела закончиться.

Так что же пошло в истории первого отечественного массового патрона закрытого типа не так? После испытаний револьвера Гуревича, армейская комиссия констатировала полное превосходство нового оружия над Наганами, оснащёнными глушителем. Была дана рекомендация к запуску револьверов в производство. Предполагалось, что вооружать спиртовыми револьверами будут советские специальные подразделения. Однако, к этому моменту на дворе уже была вторая половина 1944 года, война клонилась к закату. Новинку выпустили ограниченной партией в 50 револьверов и даже испытали на фронте. Когда пришли отзывы от военных за окном была весна 1945. В чудо-патроне просто отпала необходимость и проект лёг в ящик. Впрочем, работа Гуревича не пропала даром. В годы холодной войны советские специалисты продолжат работу над боеприпасами закрытого типа для разного рода специального оружия. Но это уже другая история.

Последние комментарии

Ну и написали… Что означает термин «наполнитель»? Наполнитель в подушке — понимаю. Наполнитель в эклере — понимаю. А в патроне что это? Смесь спирта и глицерина заменяла пороховой заряд? Значит при воспламенении эта смесь давала избыточное давление газов, которые и выталкивали пулю? Но после выхода пули из ствола эти газы разве не дадут характерный хлопок, то есть звук выстрела? За счёт чего же бесшумность? Может кто знает?

Труды Гуревича не пропали даром, в послевоенное время наши спецподразделения успешно использовали такой боеприпас! Но с разработкой современных бесшумных глушителей необходимость в них отпала!