Как появилась зенитная артиллерия в СССР

Потуги оружейников не всегда заканчиваются успехом, какими бы талантливыми они ни были. Новые и неотработанные технологии, сложные боевые условия, непростой климат, отсутствие грамотных специалистов и многое другое зачастую мешает завершить проект и превращает его в долгострой.

Самой же сложной можно считать попытку российских (советских) инженеров построить жизненно важные зенитные орудия.

Vickers «pom-pom».

В начале XX века несколько стран начали разрабатывать и использовать автоматические пушки, что сильно повлияло на развитие артиллерии. Одним из первых успешных образцов стала британская 40-мм пушка Vickers «pom-pom», которая использовалась и на кораблях, и на земле. В Германии и Австро-Венгрии тоже разрабатывали аналогичные системы, которые вскоре стали широко применяться в боевых действиях. Особенно важным стало создание 37-мм пушки Flak 18, которая позже стала основой для других моделей.

Снаряды к зенитной установке.

Россия не осталась в стороне и начала закупать такие орудия для своей армии. В 1910-1917 годах были приобретены несколько образцов пушек, в том числе британского и немецкого производства, чтобы изучить их, приспособить и в дальнейшем наладить их производство. Выпуск этих пушек пытались наладить на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, но в процессе столкнулись с огромным количеством проблем. Пушки предназначались для совершенно других условий, и на территории России их эксплуатация вызывала одну большую головную боль.

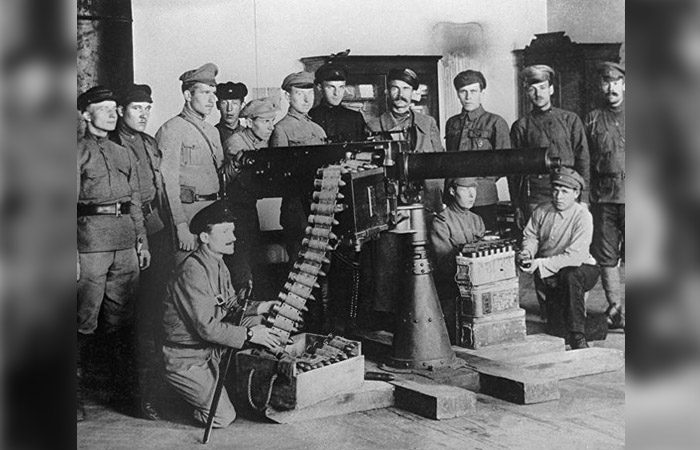

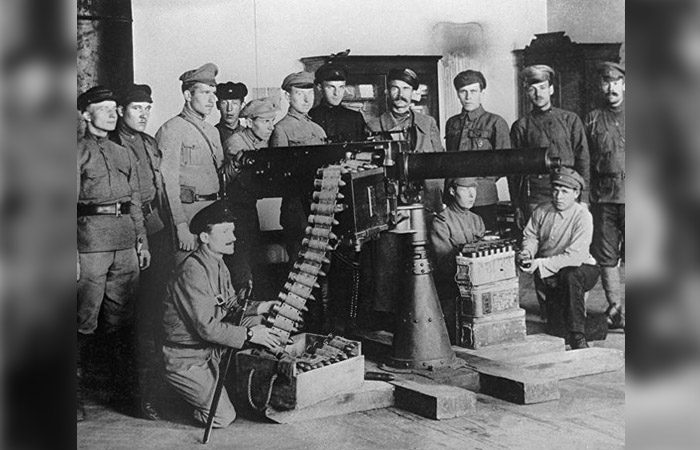

Зенитная установка.

Впрочем, это было полбеды. Трудности возникли не только с самой конструкцией, но и с боеприпасами, так как далеко не всегда подходили для использования в этих пушках. В попытках хоть как-то улучшить ситуацию, российские инженеры попробовали переделать иностранные пушки, но не преуспели в этом безнадёжном деле. Все их усилия приводили лишь к тому, что оружие постоянно теряло надёжность и эффективность. Самым же главным итогом этого проекта стал солидный опыт и осознание того факта, что лучше создать нечто своё, чем пытаться приспособить чужое и заведомо неподходящее.

37-мм автоматическая пушка.

После окончания Гражданской войны в Советской России начали искать пути восстановления армии, в том числе в области артиллерии. В 1920-х годах на петроградском заводе «Большевик» пытались реанимировать дореволюционные разработки и даже создать новые образцы оружия. Впрочем, технологическое отставание было слишком сильным, катастрофически не хватало материалов, да и с оборудованием было не всё так просто. Всё это сильно сказывалось на производственных возможностях, но результаты всё-таки были. Одним из самых главных стал проект 37-мм автоматической пушки образца 1928 года, с созданием которой военные пытались перейти на новый калибр, чтобы увеличить боевые возможности. Правда, результат оказался не тем, который ожидали: во время испытаний пушки выяснили, что её автоматика работает нестабильно, а боеприпасы подаются неравномерно. Были и другие проблемы, а в итоге пушка не прошла испытания и на вооружение её не приняли.

37-мм автоматическая пушка.

Впрочем, всё это не значило окончание работ над перспективным проектом, его перенаправили на другие предприятия в надежде, что местные специалисты выжмут из него хоть что-нибудь полезное. Тем не менее результат оказался тем же. К примеру, на заводе имени Калинина всплыли другие, не менее серьёзные проблемы, и от осуществления проекта в итоге решили отказаться. Сложные автоматические пушки было очень непросто разрабатывать в условиях ограниченных технологий и ресурсов.

Flak 18.

В начале 1930-х годов Советский Союз продолжил поиски эффективных решений для артиллерийского вооружения и в конечном итоге решил закупать уже готовое оружие. В частности, пушки приобрели у немецкой компании Rheinmetall. Советская сторона купила документацию и образцы 37-мм пушек, на базе которых планировалось создать свои аналоги. Пушка ST 10 позднее стала основой для знаменитой Flak 18, которая использовалась в годы Второй мировой войны.

Flak 18.

Советские инженеры постарались адаптировать немецкие технологии, но производство организовать так и не удалось из-за многочисленных трудностей. Оказалось, что пушка имеет чрезвычайно сложную конструкцию, требует строительства отдельных производственных мощностей, а итоговый результат получится слишком уж дорогим. К тому же её технические характеристики не удовлетворяли требованиям, предъявляемым к оружию того времени. Хоть в Советском Союзе и были готовы пренебречь всем остальным и начать выпуск, но элементарное отсутствие подготовленных заводов сгубило всё дело. Проект свернули.

Зенитная пушка 21-К.

Неудачи с разработкой новых автоматических пушек в 1930-х годах побудили военных искать другие решения. Армии требовались зенитные орудия, поэтому искали хоть какую-то альтернативу, и ею стало 45-миллиметровое орудие 21-К. Конечно, оно было не идеальным и имело целый ряд недостатков, например, его универсальность: оно могло вести огонь и по воздушным целям, и по наземным, а подобное многоцелевое использование всегда приносит много сопутствующих проблем. Орудие 21-К действительно оказалось недостаточно эффективным в работе по воздушным целям, но при этом решало главную проблему глобального недостатка зенитных систем. Его приняли на вооружение в 1935 году, и оно стало отличным выходом из сложившегося положения.

Зенитная пушка 71-К.

От дальнейшего развития пушек линейки «пом-пом» в итоге отказались. Главная же причина заключалась в том, что эти орудия не могли конкурировать с более современными пушками по эффективности на больших дистанциях. Орудия не могли обеспечить нужную дальность стрельбы и были ограничены в своей баллистике. Тем не менее в тот период орудие 21-К сыграло важную роль в качестве временной замены важных систем. Уже к концу 1930-х годов ситуация изменилась, и СССР смог адаптировать более успешную модель, 40-мм зенитную пушку Bofors. На её основе советские инженеры создали орудие 70-К, которое в итоге показало куда большую эффективность и имело все шансы на серийное производство. В отличие от предыдущих попыток, проект 70-К оказался успешным, и это оружие впоследствии сыграло важную роль в годы Великой Отечественной войны, благодаря своей способности эффективно уничтожать воздушные цели. Орудие 70-К – отличный пример успешной адаптации зарубежных технологий и локализации производства, и в годы Великой Отечественной войны оно принесло большую пользу.

Самой же сложной можно считать попытку российских (советских) инженеров построить жизненно важные зенитные орудия.

Зарубежный опыт и первые закупки (1910–1917)

Vickers «pom-pom».

В начале XX века несколько стран начали разрабатывать и использовать автоматические пушки, что сильно повлияло на развитие артиллерии. Одним из первых успешных образцов стала британская 40-мм пушка Vickers «pom-pom», которая использовалась и на кораблях, и на земле. В Германии и Австро-Венгрии тоже разрабатывали аналогичные системы, которые вскоре стали широко применяться в боевых действиях. Особенно важным стало создание 37-мм пушки Flak 18, которая позже стала основой для других моделей.

Снаряды к зенитной установке.

Россия не осталась в стороне и начала закупать такие орудия для своей армии. В 1910-1917 годах были приобретены несколько образцов пушек, в том числе британского и немецкого производства, чтобы изучить их, приспособить и в дальнейшем наладить их производство. Выпуск этих пушек пытались наладить на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, но в процессе столкнулись с огромным количеством проблем. Пушки предназначались для совершенно других условий, и на территории России их эксплуатация вызывала одну большую головную боль.

Зенитная установка.

Впрочем, это было полбеды. Трудности возникли не только с самой конструкцией, но и с боеприпасами, так как далеко не всегда подходили для использования в этих пушках. В попытках хоть как-то улучшить ситуацию, российские инженеры попробовали переделать иностранные пушки, но не преуспели в этом безнадёжном деле. Все их усилия приводили лишь к тому, что оружие постоянно теряло надёжность и эффективность. Самым же главным итогом этого проекта стал солидный опыт и осознание того факта, что лучше создать нечто своё, чем пытаться приспособить чужое и заведомо неподходящее.

Межвоенный период и попытки реанимации (1918–1931)

37-мм автоматическая пушка.

После окончания Гражданской войны в Советской России начали искать пути восстановления армии, в том числе в области артиллерии. В 1920-х годах на петроградском заводе «Большевик» пытались реанимировать дореволюционные разработки и даже создать новые образцы оружия. Впрочем, технологическое отставание было слишком сильным, катастрофически не хватало материалов, да и с оборудованием было не всё так просто. Всё это сильно сказывалось на производственных возможностях, но результаты всё-таки были. Одним из самых главных стал проект 37-мм автоматической пушки образца 1928 года, с созданием которой военные пытались перейти на новый калибр, чтобы увеличить боевые возможности. Правда, результат оказался не тем, который ожидали: во время испытаний пушки выяснили, что её автоматика работает нестабильно, а боеприпасы подаются неравномерно. Были и другие проблемы, а в итоге пушка не прошла испытания и на вооружение её не приняли.

37-мм автоматическая пушка.

Впрочем, всё это не значило окончание работ над перспективным проектом, его перенаправили на другие предприятия в надежде, что местные специалисты выжмут из него хоть что-нибудь полезное. Тем не менее результат оказался тем же. К примеру, на заводе имени Калинина всплыли другие, не менее серьёзные проблемы, и от осуществления проекта в итоге решили отказаться. Сложные автоматические пушки было очень непросто разрабатывать в условиях ограниченных технологий и ресурсов.

Лицензионные и копируемые образцы: немецкий след (1930–1935)

Flak 18.

В начале 1930-х годов Советский Союз продолжил поиски эффективных решений для артиллерийского вооружения и в конечном итоге решил закупать уже готовое оружие. В частности, пушки приобрели у немецкой компании Rheinmetall. Советская сторона купила документацию и образцы 37-мм пушек, на базе которых планировалось создать свои аналоги. Пушка ST 10 позднее стала основой для знаменитой Flak 18, которая использовалась в годы Второй мировой войны.

Flak 18.

Советские инженеры постарались адаптировать немецкие технологии, но производство организовать так и не удалось из-за многочисленных трудностей. Оказалось, что пушка имеет чрезвычайно сложную конструкцию, требует строительства отдельных производственных мощностей, а итоговый результат получится слишком уж дорогим. К тому же её технические характеристики не удовлетворяли требованиям, предъявляемым к оружию того времени. Хоть в Советском Союзе и были готовы пренебречь всем остальным и начать выпуск, но элементарное отсутствие подготовленных заводов сгубило всё дело. Проект свернули.

Вынужденные решения и запоздалый успех (1935–1940)

Зенитная пушка 21-К.

Неудачи с разработкой новых автоматических пушек в 1930-х годах побудили военных искать другие решения. Армии требовались зенитные орудия, поэтому искали хоть какую-то альтернативу, и ею стало 45-миллиметровое орудие 21-К. Конечно, оно было не идеальным и имело целый ряд недостатков, например, его универсальность: оно могло вести огонь и по воздушным целям, и по наземным, а подобное многоцелевое использование всегда приносит много сопутствующих проблем. Орудие 21-К действительно оказалось недостаточно эффективным в работе по воздушным целям, но при этом решало главную проблему глобального недостатка зенитных систем. Его приняли на вооружение в 1935 году, и оно стало отличным выходом из сложившегося положения.

Зенитная пушка 71-К.

От дальнейшего развития пушек линейки «пом-пом» в итоге отказались. Главная же причина заключалась в том, что эти орудия не могли конкурировать с более современными пушками по эффективности на больших дистанциях. Орудия не могли обеспечить нужную дальность стрельбы и были ограничены в своей баллистике. Тем не менее в тот период орудие 21-К сыграло важную роль в качестве временной замены важных систем. Уже к концу 1930-х годов ситуация изменилась, и СССР смог адаптировать более успешную модель, 40-мм зенитную пушку Bofors. На её основе советские инженеры создали орудие 70-К, которое в итоге показало куда большую эффективность и имело все шансы на серийное производство. В отличие от предыдущих попыток, проект 70-К оказался успешным, и это оружие впоследствии сыграло важную роль в годы Великой Отечественной войны, благодаря своей способности эффективно уничтожать воздушные цели. Орудие 70-К – отличный пример успешной адаптации зарубежных технологий и локализации производства, и в годы Великой Отечественной войны оно принесло большую пользу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+7

Что за идиотская статья :-)… Мой отец окончил СУЗА в 1939 году, я сам прослужил в Войсках ПВО 30 лет (и наблюдал стрельбы ЗУ 23-4, Шилки и 37 мм, но таких «картинок» в глаза не видел. Разработки начинались с отечественных «горных» пушек и пулемётов Максима ещё до революции. И прекратились на калибре 130 мм при широком внедрении реактивной авиации. Наша зенитная артиллерия широко используется до сих пор как за рубежом, так и в зоне СВО. Уничтожала не только самолёты, но и танки, БТР, живую силу в Великой Отечественной, в локальных войнах. Нашу технику копировали китайцы, чехи и другие. Эта статейка — пасквиль с набором непонятных картинок. Позорище.

- ↓

0

Точно так!

- ↑

- ↓

+6

Легендарная 52-К – советская автоматическая зенитная пушка калибра 85 мм, наше самое массовое зенитное орудие ВОВ, вести огонь по самолетам можно было на расстоянии до 15 км, и на высоте до 10 км. Использовалась против вражеских танков, при стрельбе с расстояния 1 000 метров пробивала броню 100 мм.

- ↓

+8

Такие зенитные пушки помогали нашим дедам уничтожать вражеские самолеты. Благодаря хорошо развитым средствам противовоздушной обороны было спасено немало солдат и гражданских. Слава советским воинам-зенитчикам!

- ↓