Именно благодаря этому секрету, герои в советских мультфильмах были такие реалистичные

Всё дело в эклере. Правда, в данном случае речь не о пирожном.

Замрите на секунду. Попытайтесь вызвать в памяти кадр из «Золотой антилопы». Или «Снежной королевы». Или «Ночи перед Рождеством». Вспомнили? А теперь обратите внимание, как говорят и двигаются персонажи. Какая у них красивая, живая пластика, какая реалистичная мимика.

Как советским мультипликаторам удавалось добиться такого фантастического правдоподобия?

«Эклером» создатели наших любимых мультиков окрестили технологию фотоперекладки, или ротоскопирования. Изобрел её ещё в 1914 году один из пионеров анимации Макс Флейшнер. Правда, широко применяться в мультипликации этот метод стал только в 1940-х годах.

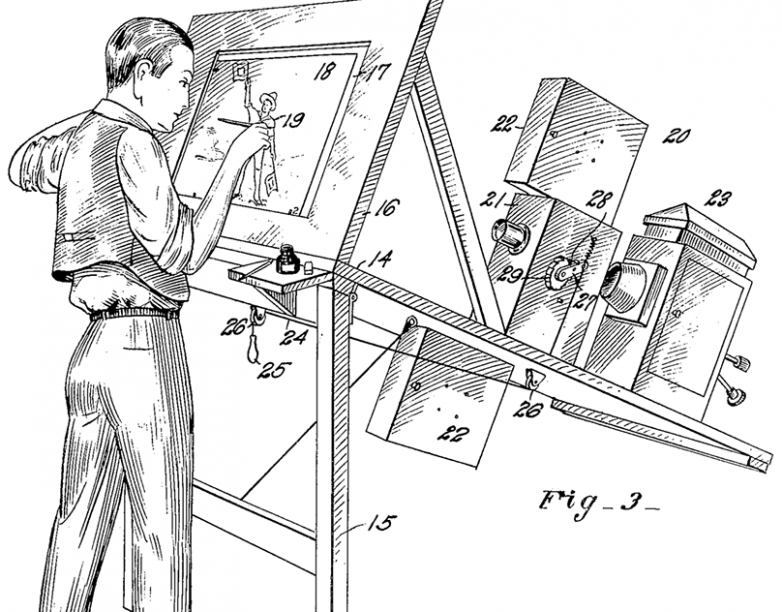

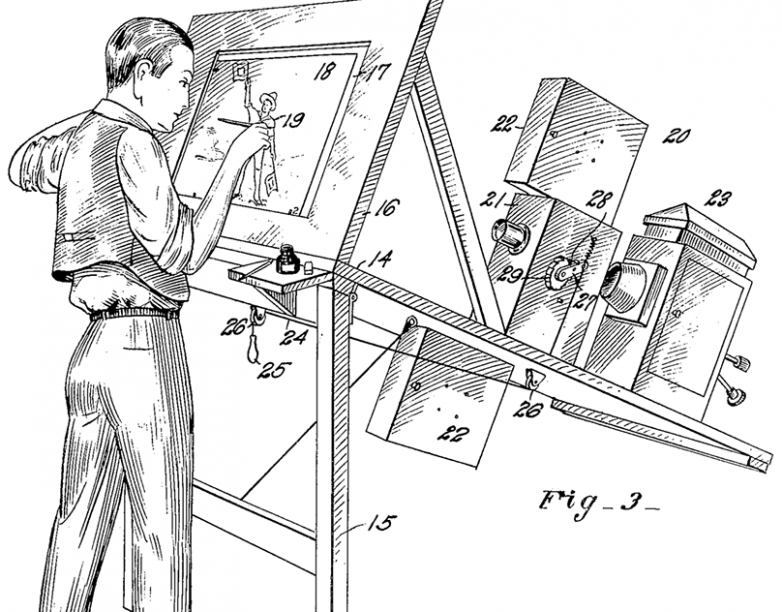

Заключалась технология в следующем: сначала на кинокамеру снималась игра живых актёров, а потом плёнка покадрово «переводилась» на бумагу. Это позволяло не только сделать движения персонажа реалистичными, но и передать правильный светотеневой рисунок.

Процесс фотоперекладки

В мультиках Диснея ротоскопирование применялось больше как вспомогательный метод — например, в «Белоснежке и семи гномах» Белоснежка ротоскопирована с актрисы, а гномы нарисованы «из головы». В итоге сама Белоснежка выглядит скучной и «деревянной» по сравнению с забавными гномами. В свое время мультфильму сильно досталось за это от критиков.

А вот советские художники переводили движения актеров гораздо более тщательно. В 50-е годы практически все человеческие персонажи наших мультфильмов были созданы с помощью ротоскопирования. В итоге не только в пластике, но и в целом во внешности многих героев просматриваются артисты, с которых они срисованы:

У метода были не только чисто эстетические преимущества, но и практические: в то время создание мультфильмов было очень объемной и кропотливой работой. Над каждым мультиком трудилась большая команда мультипликаторов. Не у всех хватало навыков, чтобы правильно изобразить светотеневой рисунок или реалистично передать мимику персонажа «из головы». А ротоскопирование позволяло привлекать к работе над мультфильмом даже начинающих художников — под руководством более опытного «шефа» они вполне успешно справлялись с задачей.

«Как мне рассказывали сами мультипликаторы, в то время в коридоре «Союзмультфильма» стоял старый токарный станок. На нем была металлическая бирка фирмы Eclair. Вроде бы этот станок перекочевал с завода, который был во дворе киностудии. Изобретательные художники нашли ему применение. С одной стороны длинной станины закрепляли проектор, а с другой вешали экран, на него прикрепляли лист, и художник переносил на бумагу ключевые моменты снятого материала. По названию марки станка и возник термин «эклер»».

Замрите на секунду. Попытайтесь вызвать в памяти кадр из «Золотой антилопы». Или «Снежной королевы». Или «Ночи перед Рождеством». Вспомнили? А теперь обратите внимание, как говорят и двигаются персонажи. Какая у них красивая, живая пластика, какая реалистичная мимика.

Как советским мультипликаторам удавалось добиться такого фантастического правдоподобия?

«Эклером» создатели наших любимых мультиков окрестили технологию фотоперекладки, или ротоскопирования. Изобрел её ещё в 1914 году один из пионеров анимации Макс Флейшнер. Правда, широко применяться в мультипликации этот метод стал только в 1940-х годах.

Заключалась технология в следующем: сначала на кинокамеру снималась игра живых актёров, а потом плёнка покадрово «переводилась» на бумагу. Это позволяло не только сделать движения персонажа реалистичными, но и передать правильный светотеневой рисунок.

Процесс фотоперекладки

В мультиках Диснея ротоскопирование применялось больше как вспомогательный метод — например, в «Белоснежке и семи гномах» Белоснежка ротоскопирована с актрисы, а гномы нарисованы «из головы». В итоге сама Белоснежка выглядит скучной и «деревянной» по сравнению с забавными гномами. В свое время мультфильму сильно досталось за это от критиков.

А вот советские художники переводили движения актеров гораздо более тщательно. В 50-е годы практически все человеческие персонажи наших мультфильмов были созданы с помощью ротоскопирования. В итоге не только в пластике, но и в целом во внешности многих героев просматриваются артисты, с которых они срисованы:

У метода были не только чисто эстетические преимущества, но и практические: в то время создание мультфильмов было очень объемной и кропотливой работой. Над каждым мультиком трудилась большая команда мультипликаторов. Не у всех хватало навыков, чтобы правильно изобразить светотеневой рисунок или реалистично передать мимику персонажа «из головы». А ротоскопирование позволяло привлекать к работе над мультфильмом даже начинающих художников — под руководством более опытного «шефа» они вполне успешно справлялись с задачей.

А почему всё-таки «эклер»?

Объясняет историк анимации Сергей Капков:«Как мне рассказывали сами мультипликаторы, в то время в коридоре «Союзмультфильма» стоял старый токарный станок. На нем была металлическая бирка фирмы Eclair. Вроде бы этот станок перекочевал с завода, который был во дворе киностудии. Изобретательные художники нашли ему применение. С одной стороны длинной станины закрепляли проектор, а с другой вешали экран, на него прикрепляли лист, и художник переносил на бумагу ключевые моменты снятого материала. По названию марки станка и возник термин «эклер»».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+8

Наши рисованные мультфильмы всегда были лучше диснеевских

- ↓

+4

Разучились нынче снимать мультики.

- ↓

+4

Не знал, спасибо. Очень интересная инфа

- ↓

+1

Классная инфомация

- ↓

+17

да, советские рисованные рисунки, это непревзойденное мастерство, никто в мире лучше не делал. Класс!

- ↓

+19

Прекрасные, красивые и душевные советские рисованные мультфильмы.

Сейчас такого уже не сделают…

А жаль!

- ↓

+2

Дорого и долго, финансировать такое никто не будет. :(

- ↑

- ↓

+2

Ну да, на компе нарисовать можно за копейки.

- ↑

- ↓

+16

Я с удовольствием и сейчас пересматриваю мультики и фильмы своего детства.

- ↓

+8

Интересна ещё история жизни изобретателя этого метода:

ru.wikipedia.org/wiki/Флейшер,_Макс

- ↓

+5

вот одна из ста статья интересная

- ↓

+28

Всегда нравились старые советские рисованные мультфильмы. И дети смотрели с удовольствием, теперь уже внуки смотрят.

- ↓

+7

Хорошо, если смотрят. Дети сейчас странные. Им почему-то больше нравятся «пиксельные» мультфильмы в стиле MineCraft с примитивной графикой и сюжетом. Возможно, они легче для восприятия, но это не нормально.

- ↑

- ↓

0

Конфликт «отцы и дети» был всегда. Не надо так всё драматизировать.

- ↑

- ↓

+1

Два дня назад Мария Шукшина на вручении ей ордена драматизировала провал в культуре и назвала происходящее преступлением. В лицо Мишустину. С ней многие согласны и я в том числе.

- ↑

- ↓

-2

«Разруха не в сортирах, разруха в головах». Воспитанием и образованием детей прежде всего должна заниматься семья. Дядя Мишустин и др. на втором плане. Более того, надеюсь Вы слышали о «Пушкинских билетах». Что Вас не устраивает? Перекладывать с больной головы на здоровую-естественно легче.

- ↑

- ↓

+1

У работников культуры, по вашему, больная голова, а у чиновников здоровая? Ну-ну. И объясните, зачем Вы сюда приплели «Пушкинские балеты». Подвыпившим девочкам в кабаке Вы мозги зaсрать, пожалуй, когда-то умели, но здесь это не прокатит.

А образованием (и, кстати, лечением) детей должны заниматься подготовленные профессионалы, а не вымотанные на работе и зачастую плохо учившиеся в школе родители.

- ↑

- ↓

+18

В 50-е годы, всего через 10 лет после войны, и такое качество анимации… В мире так никто не умел.

- ↑

- ↓