Кто и как очернял СССР?

Поскольку по поводу будущего у нас после выборов большие вопросы, стоит обратиться к прошлому, ибо чем неопределеннее будущее, тем больше хочется в прошлое. Поскольку пространство ностальгии все время сужается и сегодня ностальгируют по девяностым, стоит пробежаться по основным вехам просто как по волнам памяти, и напомнить кое-что.

Эдакое эссе-воспоминание, которое каждый может расширить до собственных пределов.

С чего начнем? Да хотя бы с того, что жизнь в начале восьмидесятых была хоть и застойная, но веселая от отчаяния и безнадеги. На страшных, пузатых «Кометах» уже в пятом классе слушали тяжелый рок, делали бомбы из магния, изготавливали духашки и самострелы, много читали и хохотали над черными густыми бровями и белыми вставными зубами. Десятый класс приветствовал с утра друг друга троекратными объятиями и поцелуями, подсмотренными в телевизоре, нацеплял на себя в ряд по пять октябрятских звездочек, в середине которых вместо Ленина в кудряшках был представлен Ильич в зачаточном состоянии, в виде эмбриона, вырезанного из учебника анатомии. Учителя стыдливо усмехались и делали вид, что ничего не замечают.

Самые простые тексты доморощенных рок-групп производили революционное впечатление, слова «Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал» ложились прямо на душу, на сердце, отзывались внутренней тоской и прорастали смутными ожиданиями. В прелом, вязком, застывшем воздухе сгущались апатия, неверие, цинизм. По классам стремительно расползались садистские стишки, которые с удовольствием пересказывали даже смиренные отличницы в белых фартуках и отглаженных галстуках, а ежедневные программы «Время», казалось, пробивались в жизнь из параллельной реальности.

Самые простые тексты доморощенных рок-групп производили революционное впечатление, слова «Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал» ложились прямо на душу, на сердце, отзывались внутренней тоской и прорастали смутными ожиданиями. В прелом, вязком, застывшем воздухе сгущались апатия, неверие, цинизм. По классам стремительно расползались садистские стишки, которые с удовольствием пересказывали даже смиренные отличницы в белых фартуках и отглаженных галстуках, а ежедневные программы «Время», казалось, пробивались в жизнь из параллельной реальности.

Даже на благополучном Западе ощущения были сходными, что было хорошо видно по рок-музыке. Queen, AC/DC, Scorpions и многие другие на рубеже 70-80-х годов пели только про адские колокола, про сгорающую впустую жизнь, про безысходность и отчаяние, что подчеркивалось оформлением обложек «пластов». В это же время начались творческие кризисы и просто распад старых команд – люди не понимали, зачем петь и играть дальше. Pink Floud упорно таранили стену, стоящую между людьми и между цивилизациями, мололи детей в адских мясорубках, душили цветы колючей проволокой, искали любой выход, и им верили, торопили, подталкивали. И оглядывались в страхе на две суперстраны, которые стремительно неслись навстречу друг другу под заклинания «телеподозревателей» Генриха Боровика и Александра Бовина. Но ни телевизионные подозреватели, ни их заклинания все равно не могли ничего изменить…

Даже на благополучном Западе ощущения были сходными, что было хорошо видно по рок-музыке. Queen, AC/DC, Scorpions и многие другие на рубеже 70-80-х годов пели только про адские колокола, про сгорающую впустую жизнь, про безысходность и отчаяние, что подчеркивалось оформлением обложек «пластов». В это же время начались творческие кризисы и просто распад старых команд – люди не понимали, зачем петь и играть дальше. Pink Floud упорно таранили стену, стоящую между людьми и между цивилизациями, мололи детей в адских мясорубках, душили цветы колючей проволокой, искали любой выход, и им верили, торопили, подталкивали. И оглядывались в страхе на две суперстраны, которые стремительно неслись навстречу друг другу под заклинания «телеподозревателей» Генриха Боровика и Александра Бовина. Но ни телевизионные подозреватели, ни их заклинания все равно не могли ничего изменить…

… Когда умер Черненко, правивший из больницы, не приходя в сознание, страна проводила его, вопреки традиции, анекдотами и мстительным траурным хохотом. «Из некролога по радио: „Дорогие товарищи. Вы будете смеяться, но … но Черненко тоже умер“. Стало ясно, что ещё один дед и Союз не выживет. И из безнадеги, сарказма, чемоданных настроений и смутных ожиданий соткался разрушитель уз Горбачев. Говорил он складно, часто ударял не в те слоги и имел неистребимый южный акцент. Но понравился всем чрезвычайно.

… Когда умер Черненко, правивший из больницы, не приходя в сознание, страна проводила его, вопреки традиции, анекдотами и мстительным траурным хохотом. «Из некролога по радио: „Дорогие товарищи. Вы будете смеяться, но … но Черненко тоже умер“. Стало ясно, что ещё один дед и Союз не выживет. И из безнадеги, сарказма, чемоданных настроений и смутных ожиданий соткался разрушитель уз Горбачев. Говорил он складно, часто ударял не в те слоги и имел неистребимый южный акцент. Но понравился всем чрезвычайно.

Некоторые наиболее умные сразу же заметили, что говорил он всегда и везде об одном и том же и это одно и то же было ни о чем, но эти капли скепсиса моментально растворялись без следа в лучистом океане восторгов и безбрежной симпатии к ставропольскому Златоусту. Народ восторженно обнимал генсека-освободителя, хотя он никаких освободительных манифестов не подписывал и благодарно целовал его сокрушающую десницу, которая ничего не сокрушала. Опять же только очень зоркие глаза и острые умы замечали, что он ничего не делал, а просто не мешал системе саморазрушаться и заглушал звоном своих речей зловещий треск проседающей и кренящейся конструкции. Из волн западной горбимании, наконец, вынырнула нобелевская премия мира, что общество восприняло как заслуженную награду, а сам лауреат как многообещающий и обнадеживающий аванс.

Некоторые наиболее умные сразу же заметили, что говорил он всегда и везде об одном и том же и это одно и то же было ни о чем, но эти капли скепсиса моментально растворялись без следа в лучистом океане восторгов и безбрежной симпатии к ставропольскому Златоусту. Народ восторженно обнимал генсека-освободителя, хотя он никаких освободительных манифестов не подписывал и благодарно целовал его сокрушающую десницу, которая ничего не сокрушала. Опять же только очень зоркие глаза и острые умы замечали, что он ничего не делал, а просто не мешал системе саморазрушаться и заглушал звоном своих речей зловещий треск проседающей и кренящейся конструкции. Из волн западной горбимании, наконец, вынырнула нобелевская премия мира, что общество восприняло как заслуженную награду, а сам лауреат как многообещающий и обнадеживающий аванс.

Началось ускорение. Ветхие станки работали в три смены, изношенные машины напрягали последние силы. Страна помчалась вперед, удивляясь тому, как все просто, но взрыв Чернобыльской станции, не выдержавшей ускорения, помешал довести дело до конца. Опасаясь новых взрывов, решили не ускоряться, а перестраиваться. Стала оперяться наша кооперация. Оперялась она, преимущественно, в вокзальных туалетах, которые враз стали кооперативными и платными. Здоровенные, похожие на разрезанные арбузы морды кооператоров дремали в кассовых окошках, а пухлые пальцы лениво придвигали к себе гривенники испытывавших большую и малую нужду граждан.

Началось ускорение. Ветхие станки работали в три смены, изношенные машины напрягали последние силы. Страна помчалась вперед, удивляясь тому, как все просто, но взрыв Чернобыльской станции, не выдержавшей ускорения, помешал довести дело до конца. Опасаясь новых взрывов, решили не ускоряться, а перестраиваться. Стала оперяться наша кооперация. Оперялась она, преимущественно, в вокзальных туалетах, которые враз стали кооперативными и платными. Здоровенные, похожие на разрезанные арбузы морды кооператоров дремали в кассовых окошках, а пухлые пальцы лениво придвигали к себе гривенники испытывавших большую и малую нужду граждан.

Через некоторое время стены туалетов распались, и из них на свободу выплеснулась могучая волна возмужавших капиталистов, дружно ударившихся в пошив штанов и выпечку тортов. Невзирая на цены, похожие на татарскую дань, штаны нельзя было носить, а торты есть, но выглядели и те и другие очень ярко, броско, необычно и это уже было хорошо.

Через некоторое время стены туалетов распались, и из них на свободу выплеснулась могучая волна возмужавших капиталистов, дружно ударившихся в пошив штанов и выпечку тортов. Невзирая на цены, похожие на татарскую дань, штаны нельзя было носить, а торты есть, но выглядели и те и другие очень ярко, броско, необычно и это уже было хорошо.

Румяные комсомольские вожди, сбросив сонливость и апатию, торопливо шныряли по высокогорьям начальственных кабинетов и ловко открывали в горкомах и райкомах уютные кооперативные лавки, где активно предпринимательствовали, коря других за корыстолюбие и стремление к наживе. Проклюнулась гласность, анекдоты про Брежнева теперь можно было рассказывать на улицах, а в газетах начали критиковать реформы Екатерины Второй и Александра Освободителя. От свежего воздуха свободы, как у горожанина, пришедшего в лес на пикник, кружилась и зловеще тяжелела голова.

Румяные комсомольские вожди, сбросив сонливость и апатию, торопливо шныряли по высокогорьям начальственных кабинетов и ловко открывали в горкомах и райкомах уютные кооперативные лавки, где активно предпринимательствовали, коря других за корыстолюбие и стремление к наживе. Проклюнулась гласность, анекдоты про Брежнева теперь можно было рассказывать на улицах, а в газетах начали критиковать реформы Екатерины Второй и Александра Освободителя. От свежего воздуха свободы, как у горожанина, пришедшего в лес на пикник, кружилась и зловеще тяжелела голова.

В декабре 1990 года плоды гласности и перестройки, наконец, созрели и страна рухнула. Рухнула не под ударами ядерных ракет в смертельной схватке с жестоким врагом, а пала, заеденная гнусом — жвачкой, джинсами, майками с нерусскими буквами, магнитофонами, бесконечными мечтами и мифами о красивой западной жизни, потертыми страницами глянцевых журналов, охами „Эх, а там, у них…“. Бодрые энтузиасты, никогда ничем не управлявшие, но прекрасно знавшие, как не надо управлять и «как там у них», встали у руля, решив создать действующую модель государства без государства. Гайдар зашагал впереди, Ельцин сбоку, Чубайс чуть поодаль вприпрыжку. В магазинах быстро закончились продукты, а в сберкассах сбережения и все поняли, что, наконец-то, пали тяжкие оковы, свобода встретила радостно у входа и началась рыночная экономика. Гайдар, причмокивая, хлопотливо объяснял, что это плата за будущее и плата даже недостаточная, поскольку все, кто не поспевает в это будущее, должны перестать бременить нашу обнадеживающую землю. Эта непривычная прямота была настолько подкупающей, что полностью обезоруживала всех, кто считал, что реформы могут быть более человечными.

В декабре 1990 года плоды гласности и перестройки, наконец, созрели и страна рухнула. Рухнула не под ударами ядерных ракет в смертельной схватке с жестоким врагом, а пала, заеденная гнусом — жвачкой, джинсами, майками с нерусскими буквами, магнитофонами, бесконечными мечтами и мифами о красивой западной жизни, потертыми страницами глянцевых журналов, охами „Эх, а там, у них…“. Бодрые энтузиасты, никогда ничем не управлявшие, но прекрасно знавшие, как не надо управлять и «как там у них», встали у руля, решив создать действующую модель государства без государства. Гайдар зашагал впереди, Ельцин сбоку, Чубайс чуть поодаль вприпрыжку. В магазинах быстро закончились продукты, а в сберкассах сбережения и все поняли, что, наконец-то, пали тяжкие оковы, свобода встретила радостно у входа и началась рыночная экономика. Гайдар, причмокивая, хлопотливо объяснял, что это плата за будущее и плата даже недостаточная, поскольку все, кто не поспевает в это будущее, должны перестать бременить нашу обнадеживающую землю. Эта непривычная прямота была настолько подкупающей, что полностью обезоруживала всех, кто считал, что реформы могут быть более человечными.

Тем временем рыночная экономика державным шагом вышла на улицы, в переулки и на площади. В больших и малых городах открылась масса стихийных рынищ, рынков, рыночков, толчков и базаров, куда граждане выносили все, что было нажито непосильным трудом, стремясь укрепить новые экономические отношения и заработать на хлеб с маргарином.

Тем временем рыночная экономика державным шагом вышла на улицы, в переулки и на площади. В больших и малых городах открылась масса стихийных рынищ, рынков, рыночков, толчков и базаров, куда граждане выносили все, что было нажито непосильным трудом, стремясь укрепить новые экономические отношения и заработать на хлеб с маргарином.

Были выпущены ваучеры, в которые обернули огромные материальные богатства страны. Народу было объявлено, что все делится по справедливости и поровну. Ваучеры раздали нищим проторговавшимся гражданам. Меньшая часть осчастливленных удивленно пялила глаза на кусочек Родины, лежавший под стеклом на письменном столе, а большая ринулась их продавать в фонды, заботливо созданные для скупки ваучеров теми же, кто выпустил ваучеры. Страна из общей быстро становилась личной.

Были выпущены ваучеры, в которые обернули огромные материальные богатства страны. Народу было объявлено, что все делится по справедливости и поровну. Ваучеры раздали нищим проторговавшимся гражданам. Меньшая часть осчастливленных удивленно пялила глаза на кусочек Родины, лежавший под стеклом на письменном столе, а большая ринулась их продавать в фонды, заботливо созданные для скупки ваучеров теми же, кто выпустил ваучеры. Страна из общей быстро становилась личной.

Телевидение тем временем боролось за свободу и за её улучшение и усиление. Заключалось улучшение и усиление свободы, главным образом, в экспоненциальном увеличении на экране количества трупов и катастроф. А также соревновании „кто быстрее и сильнее опозорит СССР“. Над безответной страной и бывшей правящей партией издевались и глумились самозабвенно и неутомимо, называя глумление „стремлением к правде“. Одна за другой стали из небытия выскакивать организации, главным занятием которых было дорожить свободой. Дорожили они ей круглосуточно, напористо и бескомпромиссно. Граждане с сильным акцентом, приятной сединой, в тонких очках, с чисто вымытыми руками и лицами сновали через океан, доставляя инструкции по дорожению, а также саквояжи с наличными.

Телевидение тем временем боролось за свободу и за её улучшение и усиление. Заключалось улучшение и усиление свободы, главным образом, в экспоненциальном увеличении на экране количества трупов и катастроф. А также соревновании „кто быстрее и сильнее опозорит СССР“. Над безответной страной и бывшей правящей партией издевались и глумились самозабвенно и неутомимо, называя глумление „стремлением к правде“. Одна за другой стали из небытия выскакивать организации, главным занятием которых было дорожить свободой. Дорожили они ей круглосуточно, напористо и бескомпромиссно. Граждане с сильным акцентом, приятной сединой, в тонких очках, с чисто вымытыми руками и лицами сновали через океан, доставляя инструкции по дорожению, а также саквояжи с наличными.

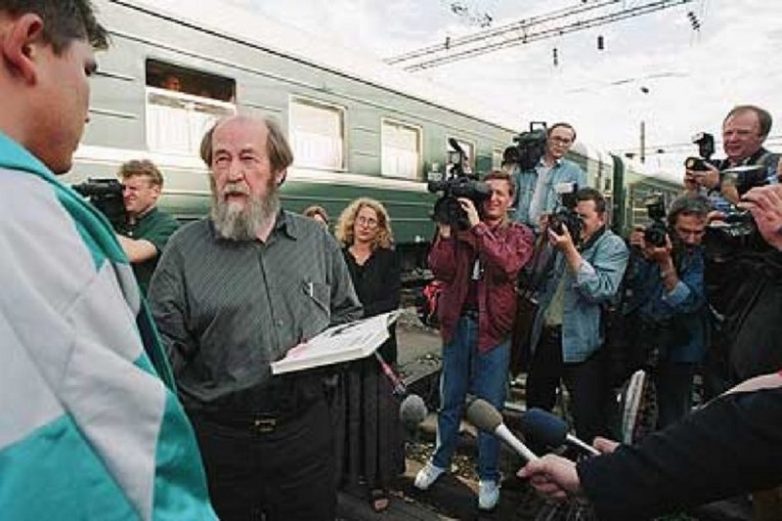

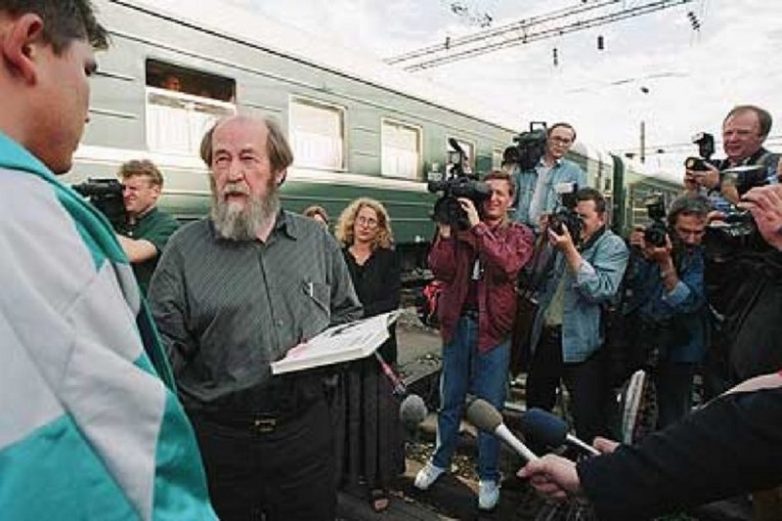

Из-за рубежа хлынули исстрадавщиеся на чужбине возвращенцы со списками претензий в стране в целом и ее народу в частности. Прямо в аэропортах они устраивали великодушные пресс-конференции, на которых корили туземцев за конформизм, любовь к своей непутевой стране, поучали, снисходительно давали советы и продавали свои книги. Благодарные слушатели толпами перли навстречу, кивали, брали книги, бросали их в урны, расхватывали билеты на любые заграничные рейсы и чучелами, тушками мчались подальше от неприхотливых родных осин поближе к уютным Макдональдсам и бензозаправкам, срочно объявившим набор дешевой и счастливой рабочей силы.

Из-за рубежа хлынули исстрадавщиеся на чужбине возвращенцы со списками претензий в стране в целом и ее народу в частности. Прямо в аэропортах они устраивали великодушные пресс-конференции, на которых корили туземцев за конформизм, любовь к своей непутевой стране, поучали, снисходительно давали советы и продавали свои книги. Благодарные слушатели толпами перли навстречу, кивали, брали книги, бросали их в урны, расхватывали билеты на любые заграничные рейсы и чучелами, тушками мчались подальше от неприхотливых родных осин поближе к уютным Макдональдсам и бензозаправкам, срочно объявившим набор дешевой и счастливой рабочей силы.

Становилось все лучше и свободнее. Зарплату в колхозах выдавали навозом и подойниками, в некоторых местах с наждачной бумаги смывали абразивную крошку и из оставшейся ткани шили модную одежду. Зрелые, наливные тучи проклятий и цветистых пожеланий вставали над городами и весями страны и бежали в сторону Кремля. Наконец, Гайдар обиделся на бестолковый народ, не оценивший его освободительных замыслов, и гордо хлопнул дверью, уступив место мастеру афоризма, баянисту Черномырдину.

Становилось все лучше и свободнее. Зарплату в колхозах выдавали навозом и подойниками, в некоторых местах с наждачной бумаги смывали абразивную крошку и из оставшейся ткани шили модную одежду. Зрелые, наливные тучи проклятий и цветистых пожеланий вставали над городами и весями страны и бежали в сторону Кремля. Наконец, Гайдар обиделся на бестолковый народ, не оценивший его освободительных замыслов, и гордо хлопнул дверью, уступив место мастеру афоризма, баянисту Черномырдину.

Ельцин объявил призыв в олигархи. Бывшие комсомольцы, поднявшиеся на кооперативных матрешках, штанах и тортах, посмеиваясь, призывались охотно, дрались за места и бодро делили ископаемые богатства, сокрушенно покачивая головами. Их можно было понять. В отсутствие кредитных карточек и банковских депозитариев сторублевки приходилось вязать мохнатой бечевкой в пачки и носить с собой в мешке, что было и неудобно и опасно. В итоге было решено открыть хотя бы несколько банков, иначе жить становилось просто невозможно.

Ельцин объявил призыв в олигархи. Бывшие комсомольцы, поднявшиеся на кооперативных матрешках, штанах и тортах, посмеиваясь, призывались охотно, дрались за места и бодро делили ископаемые богатства, сокрушенно покачивая головами. Их можно было понять. В отсутствие кредитных карточек и банковских депозитариев сторублевки приходилось вязать мохнатой бечевкой в пачки и носить с собой в мешке, что было и неудобно и опасно. В итоге было решено открыть хотя бы несколько банков, иначе жить становилось просто невозможно.

Через два года свободы, наконец, вспомнили, что нет Конституции. Стало неудобно перед людьми, о которых как-то за хлопотами, дележом и дорожением стали забывать. В Администрации сели думать над Конституцией и быстро поняли, что дело дрянь. Идеал правды и свободы, установившийся в России, тесные рамки юридических начал Конституции вместить не могли. Бремя раздумий было счастливо разрешено важными господами из США, которые объяснили, что думать тут нечего, все давно придумано и лучше американской конституции не найти. Им поверили без честного слова и дело пошло. Когда работа была уже почти закончена, выяснилось, что Верховный совет работает над своей Конституцией. Чтобы не ссориться, похоже, подумывали ввести две, но в этот момент Хасбулатов неудачно укорил Ельцина пьянством.

Через два года свободы, наконец, вспомнили, что нет Конституции. Стало неудобно перед людьми, о которых как-то за хлопотами, дележом и дорожением стали забывать. В Администрации сели думать над Конституцией и быстро поняли, что дело дрянь. Идеал правды и свободы, установившийся в России, тесные рамки юридических начал Конституции вместить не могли. Бремя раздумий было счастливо разрешено важными господами из США, которые объяснили, что думать тут нечего, все давно придумано и лучше американской конституции не найти. Им поверили без честного слова и дело пошло. Когда работа была уже почти закончена, выяснилось, что Верховный совет работает над своей Конституцией. Чтобы не ссориться, похоже, подумывали ввести две, но в этот момент Хасбулатов неудачно укорил Ельцина пьянством.

Разразился скандал. Эти упреки Ельцин с трудом принимал даже от родных и близких и, став Президентом, справедливо надеялся, что новая должность, наконец то, избавит его от попреков. Однако Хасбулатов стоял на его мозоли неприступно и Имранычу указали на дверь. Вместо того, чтобы выйти, он запер её изнутри на ключ и объявил начало осадного белодомовского сидения. Власть всполошилась. Отдельных нестойких сидельцев, как Зюганова, выманили из Белого дома сладкими посулами и должностишками, остальным отключили электричество и канализацию и стали морить. Чтобы миазмы не расползлись по городу, Белый дом окружили танками. Из страшного, темного, зловонного Белого дома раздавалось лихое пение, в окнах виднелось мерцание церковных свечей, а на клочках туалетной бумаги и салфетках во все стороны разлетались анафемы действующей власти. Пели и анафематствовали две недели. На третьей неделе пение достало и по Белому дому начали стрелять.

Разразился скандал. Эти упреки Ельцин с трудом принимал даже от родных и близких и, став Президентом, справедливо надеялся, что новая должность, наконец то, избавит его от попреков. Однако Хасбулатов стоял на его мозоли неприступно и Имранычу указали на дверь. Вместо того, чтобы выйти, он запер её изнутри на ключ и объявил начало осадного белодомовского сидения. Власть всполошилась. Отдельных нестойких сидельцев, как Зюганова, выманили из Белого дома сладкими посулами и должностишками, остальным отключили электричество и канализацию и стали морить. Чтобы миазмы не расползлись по городу, Белый дом окружили танками. Из страшного, темного, зловонного Белого дома раздавалось лихое пение, в окнах виднелось мерцание церковных свечей, а на клочках туалетной бумаги и салфетках во все стороны разлетались анафемы действующей власти. Пели и анафематствовали две недели. На третьей неделе пение достало и по Белому дому начали стрелять.

Стрельба в центре города так понравилась населению, что народ валом повалил поглазеть и развлечься. Властям пришлось ввести ограничения. Была даже закрыта станция метро „Краснопресненская“, чтобы граждане не ходили на войну. Однако в начале Кутузовского проспекта, перед мостом, все равно собирались большие толпы. Неподалеку, за милицейскими заграждениями, стоял танк и, подпрыгивая от натуги, лупил по окнам Белого дома под возбужденные комментарии граждан с кульками и бидонами. Родители приводили детей, слышались оживленные диалоги:

Стрельба в центре города так понравилась населению, что народ валом повалил поглазеть и развлечься. Властям пришлось ввести ограничения. Была даже закрыта станция метро „Краснопресненская“, чтобы граждане не ходили на войну. Однако в начале Кутузовского проспекта, перед мостом, все равно собирались большие толпы. Неподалеку, за милицейскими заграждениями, стоял танк и, подпрыгивая от натуги, лупил по окнам Белого дома под возбужденные комментарии граждан с кульками и бидонами. Родители приводили детей, слышались оживленные диалоги:

— А это цто?

А это, доча, танчик.

— А засем танцик?

— А он стреляет по тому домику. Видишь, попал в окошечко. Снарядик взорвался и теперь дымок оттуда идет. И огоньки видишь какие красивенькие побежали?

— А домик цто?

— А домик тоже стреляет в танчик. Какой нехороший домик.

— Нехолосый?

— Да, очень нехороший. А вон, видишь, черные точечки? Это дяди-депутаты из окошек прыгают.

— Засем плыгают?

— Ну, как тебе сказать… Гм… Просто они веселые такие дяди. Прыгают, бегают, резвятся. У них праздник сегодня. Ну ладно, пойдем, а то на обед опоздаем, и мама нас будет ругать.

Те, кто не смог лично присутствовать на этом зрелище, наслаждались им по телевизору. Пронырливые западные журналисты установили на гостинице „Украина“ камеры и, попивая кофе и пожевывая круассаны, показывали происходящее в прямом эфире. Пронеслись тревожные слухи, что на помощь Белому дому вышла из Рязани колонна бронетехники. Однако через несколько часов опасность миновала. Под Бронницами, удивленный необычным транспортом, колонну остановил гаишник и учинил проверку документов. Пока ругались, разбирались, орали, уговаривали и подкупали стойкого стража дороги, Белый дом пал.

Те, кто не смог лично присутствовать на этом зрелище, наслаждались им по телевизору. Пронырливые западные журналисты установили на гостинице „Украина“ камеры и, попивая кофе и пожевывая круассаны, показывали происходящее в прямом эфире. Пронеслись тревожные слухи, что на помощь Белому дому вышла из Рязани колонна бронетехники. Однако через несколько часов опасность миновала. Под Бронницами, удивленный необычным транспортом, колонну остановил гаишник и учинил проверку документов. Пока ругались, разбирались, орали, уговаривали и подкупали стойкого стража дороги, Белый дом пал.

Часть депутатов скрылась в канализации и, бурля, помчалась по ней в подмосковную Некрасовку, где выплеснулась на поверхность земли через главный отстойник и подалась в леса и на хутора. Остальные сдались на милость победителя и были медленно и громко посажены в острог, но потом тихо и быстро выпущены. Америка, обычно очень внимательная к таким инцидентам, странным образом молчала и даже поддерживала, что наводило на нехорошие мысли о предопределенности произошедшего. Быстренько приняли адаптированную под российские реалии американскую конституцию, провели выборы в Думу и жизнь пошла дальше.

Часть депутатов скрылась в канализации и, бурля, помчалась по ней в подмосковную Некрасовку, где выплеснулась на поверхность земли через главный отстойник и подалась в леса и на хутора. Остальные сдались на милость победителя и были медленно и громко посажены в острог, но потом тихо и быстро выпущены. Америка, обычно очень внимательная к таким инцидентам, странным образом молчала и даже поддерживала, что наводило на нехорошие мысли о предопределенности произошедшего. Быстренько приняли адаптированную под российские реалии американскую конституцию, провели выборы в Думу и жизнь пошла дальше.

На следующий год случилась Чечня. Открыв на НТВ мощный пропагандистский центр в лице Киселева, террористы начали в прямом эфире убивать российских солдат. Дорожившие свободой организации и американские гражданки из „Новой газеты“ немедленно встроились в общий информационный поток и стали разъяснять, что поражение России есть важный этап освобождения от стереотипов и детоталитаризации сознания. По заказу Березовского бандиты крали журналистов, затем он их выкупал, затем их опять крали, чем исправно и регулярно подпитывали бандитское подполье. В конце-концов это стало такой обыденной вещью, что уже пора было открывать в Чечне специальный корпункт, куда присылать по разнарядке журналистов, предназначенных для покражи, но не сообразили.

На следующий год случилась Чечня. Открыв на НТВ мощный пропагандистский центр в лице Киселева, террористы начали в прямом эфире убивать российских солдат. Дорожившие свободой организации и американские гражданки из „Новой газеты“ немедленно встроились в общий информационный поток и стали разъяснять, что поражение России есть важный этап освобождения от стереотипов и детоталитаризации сознания. По заказу Березовского бандиты крали журналистов, затем он их выкупал, затем их опять крали, чем исправно и регулярно подпитывали бандитское подполье. В конце-концов это стало такой обыденной вещью, что уже пора было открывать в Чечне специальный корпункт, куда присылать по разнарядке журналистов, предназначенных для покражи, но не сообразили.

Положение в стране продолжало, как говорило телевидение, улучшаться. Кризисы и потрясения случались так часто, что их начали считать обычным порядком вещей. Когда по телевизору случайно проскакивало хоть что-то положительное о России, граждане вздрагивали, давились обморочного цвета сосисками и изумленно пучили глаза. На мгновение выскочил из небытия Кириенко, как Пьеро, принял все плевки и затрещины после дефолта и вновь провалился во тьму.

Положение в стране продолжало, как говорило телевидение, улучшаться. Кризисы и потрясения случались так часто, что их начали считать обычным порядком вещей. Когда по телевизору случайно проскакивало хоть что-то положительное о России, граждане вздрагивали, давились обморочного цвета сосисками и изумленно пучили глаза. На мгновение выскочил из небытия Кириенко, как Пьеро, принял все плевки и затрещины после дефолта и вновь провалился во тьму.

Стремительно гибла культура. Мат полился со сцен и экранов. Качество спектаклей и фильмов было таково, что если бы кто-то решился разрыть могилы создателей кинематографа и театра, то, без сомнения, нашел бы их лежащими в гробу спиной вверх. Озабоченные, тронувшиеся, извращенцы, наркоманы, фашисты, маньяки, просто бездельники и бездарности – Сорокин, Пелевин, Ерофеев, Прилепин, Кулик, Осмоловский, Бренер и другие подались в писатели и художники. Писали они, все, правда, об одном и том же и рисовали то же самое. Многие замечали и недоумевали. Но на страже творчества бдительно стояли газеты и журналы, быстро объяснявшие, что любое классическое великое искусство всегда сначала считалось банальной порнухой, графоманией и извращениями, а потом, через столетия, становилось объектом поклонения и учителем жизни, а сейчас просто некогда ждать. Те же, кто не находил в себе силы даже для порнографии, прорывались в „кураторы“ и организаторы порнографов, как Гельман.

Стремительно гибла культура. Мат полился со сцен и экранов. Качество спектаклей и фильмов было таково, что если бы кто-то решился разрыть могилы создателей кинематографа и театра, то, без сомнения, нашел бы их лежащими в гробу спиной вверх. Озабоченные, тронувшиеся, извращенцы, наркоманы, фашисты, маньяки, просто бездельники и бездарности – Сорокин, Пелевин, Ерофеев, Прилепин, Кулик, Осмоловский, Бренер и другие подались в писатели и художники. Писали они, все, правда, об одном и том же и рисовали то же самое. Многие замечали и недоумевали. Но на страже творчества бдительно стояли газеты и журналы, быстро объяснявшие, что любое классическое великое искусство всегда сначала считалось банальной порнухой, графоманией и извращениями, а потом, через столетия, становилось объектом поклонения и учителем жизни, а сейчас просто некогда ждать. Те же, кто не находил в себе силы даже для порнографии, прорывались в „кураторы“ и организаторы порнографов, как Гельман.

Главным двигателем либерального прогресса был объявлен „зов низа“. Старая максима Декарта „мыслю – следовательно существую“, была переработана в более актуальную „совокупляюсь – следовательно существую“ и 24 часа вколачивалась в сознание всех без различия пола и возраста. Все хлипкие препятствия – моральные, духовные, нравственные, юридические — могучим ураганом возбуждения и страсти были сметены в сторону. Ценой неимоверных усилий многочисленных врачей, профессоров и просто доброхотных энтузиастов было установлено, что порнография, подобно „Эспрессо“, безусловно полезна и спасительна. Все больше и больше людей обнаруживали в самих себе кладезь неисчерпаемых удовольствий и предавались им с библейским самоотречением, не забывая предохраняться от продолжения своего рода. Угасание яровитости или неспособность оценить всю важность процесса взаимопроникновения немедленно объявлялись дикостью и атавизмом, а на человека, который осмеливался спорить, смотрели так, словно у него вырос хвост, а на ногах и руках копыта.

Тем временем „элита“ быстро и неизбежно брежневела, хоть и не обрастала бровями, однако, руководствуясь чувством самосохранения, иногда ударялась в новации, решая традиционные вопросы нетрадиционным способом. Так, мэр Москвы, внешняя заурядность которого удачно оттенялась красавицей женой, сохранял памятники древнего города нетрадиционным, но надежным способом. Он сносил старый, ветхий, неприглядный домик, в котором жил Чехов, и на его месте строил внушительный, яркий, впечатляющий домище, в котором он жил и который соответствовал масштабу личности и таланта великого „певца сумерек“.

Тем временем „элита“ быстро и неизбежно брежневела, хоть и не обрастала бровями, однако, руководствуясь чувством самосохранения, иногда ударялась в новации, решая традиционные вопросы нетрадиционным способом. Так, мэр Москвы, внешняя заурядность которого удачно оттенялась красавицей женой, сохранял памятники древнего города нетрадиционным, но надежным способом. Он сносил старый, ветхий, неприглядный домик, в котором жил Чехов, и на его месте строил внушительный, яркий, впечатляющий домище, в котором он жил и который соответствовал масштабу личности и таланта великого „певца сумерек“.

К концу 1990-х мы подошли с полным ощущением, что захват либерализмом одной отдельно взятой страны состоялся. Именно тогда мы начали стремительно взрослеть и сознавать надвигающуюся опасность. Опасность, которую всегда представляет общая идея, поселившаяся в ограниченных и пустых умах. Либерализм особого разлива, „не для продажи на территории США“, окончательно превратился в инструмент для уничтожения всего привычного образа жизни, обесценивания и осмеяния всех больших и малых ценностей – от семейных и личных до государственных, лишения миллионов людей почвы под ногами в самом буквальном смысле этого слова.

К концу 1990-х мы подошли с полным ощущением, что захват либерализмом одной отдельно взятой страны состоялся. Именно тогда мы начали стремительно взрослеть и сознавать надвигающуюся опасность. Опасность, которую всегда представляет общая идея, поселившаяся в ограниченных и пустых умах. Либерализм особого разлива, „не для продажи на территории США“, окончательно превратился в инструмент для уничтожения всего привычного образа жизни, обесценивания и осмеяния всех больших и малых ценностей – от семейных и личных до государственных, лишения миллионов людей почвы под ногами в самом буквальном смысле этого слова.

Интереснее всего было то, что ощущения падения в пропасть, скорой гибели, краха не возникало, а было сознание медленного погружения в трясину, ауканья в тумане, убаюкивающего скольжения вниз, притупляющего чувство самосохранения. Деформировались границы норм, традиций, веры, истины и в итоге понять, где начинается одно и заканчивается другое, стало невозможно. Порок объявлялся добродетелью, из свободы выпаривалась ответственность, в результате чего все превращались в жертв обстоятельств, режима, наследственности и могли делать что угодно – статус жертвы надежно защищал от любых обвинений и укоров.

Интереснее всего было то, что ощущения падения в пропасть, скорой гибели, краха не возникало, а было сознание медленного погружения в трясину, ауканья в тумане, убаюкивающего скольжения вниз, притупляющего чувство самосохранения. Деформировались границы норм, традиций, веры, истины и в итоге понять, где начинается одно и заканчивается другое, стало невозможно. Порок объявлялся добродетелью, из свободы выпаривалась ответственность, в результате чего все превращались в жертв обстоятельств, режима, наследственности и могли делать что угодно – статус жертвы надежно защищал от любых обвинений и укоров. Наблюдая это торжество либерализма, приходилось все чаще задаваться непростым вопросом. А именно — стоило ли проходить страшный, трагический, миллионолетний путь от каменного века к информационному для того, чтобы совершить полный круг. От условных фигурок людей и животных, высеченных на скалах к набору смайликов, изображающих всю гамму чувств. И в итоге утопить классическую живопись в первобытных рисунках причинных мест, Бетховена и Моцарта в криках джунглей, икании, блеянии и бое тамтамов, литературу в примитивном наборе слов, а выстраданную человечеством гармонию в животном хаосе. И стоило ли разрушать великую страну с великой культурой и историей, чтобы в награду щедро получить человеческий мусор (»политиков", «журналистов», «писателей»), мчащийся вперед под лозунгом «новое это хорошо изгаженное старое». Хлам, числящийся в числе людей передовых лишь потому, что у других, не передовых, есть совесть, стыд и чувство собственного достоинства.

Наблюдая это торжество либерализма, приходилось все чаще задаваться непростым вопросом. А именно — стоило ли проходить страшный, трагический, миллионолетний путь от каменного века к информационному для того, чтобы совершить полный круг. От условных фигурок людей и животных, высеченных на скалах к набору смайликов, изображающих всю гамму чувств. И в итоге утопить классическую живопись в первобытных рисунках причинных мест, Бетховена и Моцарта в криках джунглей, икании, блеянии и бое тамтамов, литературу в примитивном наборе слов, а выстраданную человечеством гармонию в животном хаосе. И стоило ли разрушать великую страну с великой культурой и историей, чтобы в награду щедро получить человеческий мусор (»политиков", «журналистов», «писателей»), мчащийся вперед под лозунгом «новое это хорошо изгаженное старое». Хлам, числящийся в числе людей передовых лишь потому, что у других, не передовых, есть совесть, стыд и чувство собственного достоинства.

Так что вспомнить полезно. И полезно задуматься.

Борис Якеменко

Эдакое эссе-воспоминание, которое каждый может расширить до собственных пределов.

С чего начнем? Да хотя бы с того, что жизнь в начале восьмидесятых была хоть и застойная, но веселая от отчаяния и безнадеги. На страшных, пузатых «Кометах» уже в пятом классе слушали тяжелый рок, делали бомбы из магния, изготавливали духашки и самострелы, много читали и хохотали над черными густыми бровями и белыми вставными зубами. Десятый класс приветствовал с утра друг друга троекратными объятиями и поцелуями, подсмотренными в телевизоре, нацеплял на себя в ряд по пять октябрятских звездочек, в середине которых вместо Ленина в кудряшках был представлен Ильич в зачаточном состоянии, в виде эмбриона, вырезанного из учебника анатомии. Учителя стыдливо усмехались и делали вид, что ничего не замечают.

Самые простые тексты доморощенных рок-групп производили революционное впечатление, слова «Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал» ложились прямо на душу, на сердце, отзывались внутренней тоской и прорастали смутными ожиданиями. В прелом, вязком, застывшем воздухе сгущались апатия, неверие, цинизм. По классам стремительно расползались садистские стишки, которые с удовольствием пересказывали даже смиренные отличницы в белых фартуках и отглаженных галстуках, а ежедневные программы «Время», казалось, пробивались в жизнь из параллельной реальности.

Самые простые тексты доморощенных рок-групп производили революционное впечатление, слова «Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал» ложились прямо на душу, на сердце, отзывались внутренней тоской и прорастали смутными ожиданиями. В прелом, вязком, застывшем воздухе сгущались апатия, неверие, цинизм. По классам стремительно расползались садистские стишки, которые с удовольствием пересказывали даже смиренные отличницы в белых фартуках и отглаженных галстуках, а ежедневные программы «Время», казалось, пробивались в жизнь из параллельной реальности. Даже на благополучном Западе ощущения были сходными, что было хорошо видно по рок-музыке. Queen, AC/DC, Scorpions и многие другие на рубеже 70-80-х годов пели только про адские колокола, про сгорающую впустую жизнь, про безысходность и отчаяние, что подчеркивалось оформлением обложек «пластов». В это же время начались творческие кризисы и просто распад старых команд – люди не понимали, зачем петь и играть дальше. Pink Floud упорно таранили стену, стоящую между людьми и между цивилизациями, мололи детей в адских мясорубках, душили цветы колючей проволокой, искали любой выход, и им верили, торопили, подталкивали. И оглядывались в страхе на две суперстраны, которые стремительно неслись навстречу друг другу под заклинания «телеподозревателей» Генриха Боровика и Александра Бовина. Но ни телевизионные подозреватели, ни их заклинания все равно не могли ничего изменить…

Даже на благополучном Западе ощущения были сходными, что было хорошо видно по рок-музыке. Queen, AC/DC, Scorpions и многие другие на рубеже 70-80-х годов пели только про адские колокола, про сгорающую впустую жизнь, про безысходность и отчаяние, что подчеркивалось оформлением обложек «пластов». В это же время начались творческие кризисы и просто распад старых команд – люди не понимали, зачем петь и играть дальше. Pink Floud упорно таранили стену, стоящую между людьми и между цивилизациями, мололи детей в адских мясорубках, душили цветы колючей проволокой, искали любой выход, и им верили, торопили, подталкивали. И оглядывались в страхе на две суперстраны, которые стремительно неслись навстречу друг другу под заклинания «телеподозревателей» Генриха Боровика и Александра Бовина. Но ни телевизионные подозреватели, ни их заклинания все равно не могли ничего изменить… … Когда умер Черненко, правивший из больницы, не приходя в сознание, страна проводила его, вопреки традиции, анекдотами и мстительным траурным хохотом. «Из некролога по радио: „Дорогие товарищи. Вы будете смеяться, но … но Черненко тоже умер“. Стало ясно, что ещё один дед и Союз не выживет. И из безнадеги, сарказма, чемоданных настроений и смутных ожиданий соткался разрушитель уз Горбачев. Говорил он складно, часто ударял не в те слоги и имел неистребимый южный акцент. Но понравился всем чрезвычайно.

… Когда умер Черненко, правивший из больницы, не приходя в сознание, страна проводила его, вопреки традиции, анекдотами и мстительным траурным хохотом. «Из некролога по радио: „Дорогие товарищи. Вы будете смеяться, но … но Черненко тоже умер“. Стало ясно, что ещё один дед и Союз не выживет. И из безнадеги, сарказма, чемоданных настроений и смутных ожиданий соткался разрушитель уз Горбачев. Говорил он складно, часто ударял не в те слоги и имел неистребимый южный акцент. Но понравился всем чрезвычайно. Некоторые наиболее умные сразу же заметили, что говорил он всегда и везде об одном и том же и это одно и то же было ни о чем, но эти капли скепсиса моментально растворялись без следа в лучистом океане восторгов и безбрежной симпатии к ставропольскому Златоусту. Народ восторженно обнимал генсека-освободителя, хотя он никаких освободительных манифестов не подписывал и благодарно целовал его сокрушающую десницу, которая ничего не сокрушала. Опять же только очень зоркие глаза и острые умы замечали, что он ничего не делал, а просто не мешал системе саморазрушаться и заглушал звоном своих речей зловещий треск проседающей и кренящейся конструкции. Из волн западной горбимании, наконец, вынырнула нобелевская премия мира, что общество восприняло как заслуженную награду, а сам лауреат как многообещающий и обнадеживающий аванс.

Некоторые наиболее умные сразу же заметили, что говорил он всегда и везде об одном и том же и это одно и то же было ни о чем, но эти капли скепсиса моментально растворялись без следа в лучистом океане восторгов и безбрежной симпатии к ставропольскому Златоусту. Народ восторженно обнимал генсека-освободителя, хотя он никаких освободительных манифестов не подписывал и благодарно целовал его сокрушающую десницу, которая ничего не сокрушала. Опять же только очень зоркие глаза и острые умы замечали, что он ничего не делал, а просто не мешал системе саморазрушаться и заглушал звоном своих речей зловещий треск проседающей и кренящейся конструкции. Из волн западной горбимании, наконец, вынырнула нобелевская премия мира, что общество восприняло как заслуженную награду, а сам лауреат как многообещающий и обнадеживающий аванс. Началось ускорение. Ветхие станки работали в три смены, изношенные машины напрягали последние силы. Страна помчалась вперед, удивляясь тому, как все просто, но взрыв Чернобыльской станции, не выдержавшей ускорения, помешал довести дело до конца. Опасаясь новых взрывов, решили не ускоряться, а перестраиваться. Стала оперяться наша кооперация. Оперялась она, преимущественно, в вокзальных туалетах, которые враз стали кооперативными и платными. Здоровенные, похожие на разрезанные арбузы морды кооператоров дремали в кассовых окошках, а пухлые пальцы лениво придвигали к себе гривенники испытывавших большую и малую нужду граждан.

Началось ускорение. Ветхие станки работали в три смены, изношенные машины напрягали последние силы. Страна помчалась вперед, удивляясь тому, как все просто, но взрыв Чернобыльской станции, не выдержавшей ускорения, помешал довести дело до конца. Опасаясь новых взрывов, решили не ускоряться, а перестраиваться. Стала оперяться наша кооперация. Оперялась она, преимущественно, в вокзальных туалетах, которые враз стали кооперативными и платными. Здоровенные, похожие на разрезанные арбузы морды кооператоров дремали в кассовых окошках, а пухлые пальцы лениво придвигали к себе гривенники испытывавших большую и малую нужду граждан. Через некоторое время стены туалетов распались, и из них на свободу выплеснулась могучая волна возмужавших капиталистов, дружно ударившихся в пошив штанов и выпечку тортов. Невзирая на цены, похожие на татарскую дань, штаны нельзя было носить, а торты есть, но выглядели и те и другие очень ярко, броско, необычно и это уже было хорошо.

Через некоторое время стены туалетов распались, и из них на свободу выплеснулась могучая волна возмужавших капиталистов, дружно ударившихся в пошив штанов и выпечку тортов. Невзирая на цены, похожие на татарскую дань, штаны нельзя было носить, а торты есть, но выглядели и те и другие очень ярко, броско, необычно и это уже было хорошо. Румяные комсомольские вожди, сбросив сонливость и апатию, торопливо шныряли по высокогорьям начальственных кабинетов и ловко открывали в горкомах и райкомах уютные кооперативные лавки, где активно предпринимательствовали, коря других за корыстолюбие и стремление к наживе. Проклюнулась гласность, анекдоты про Брежнева теперь можно было рассказывать на улицах, а в газетах начали критиковать реформы Екатерины Второй и Александра Освободителя. От свежего воздуха свободы, как у горожанина, пришедшего в лес на пикник, кружилась и зловеще тяжелела голова.

Румяные комсомольские вожди, сбросив сонливость и апатию, торопливо шныряли по высокогорьям начальственных кабинетов и ловко открывали в горкомах и райкомах уютные кооперативные лавки, где активно предпринимательствовали, коря других за корыстолюбие и стремление к наживе. Проклюнулась гласность, анекдоты про Брежнева теперь можно было рассказывать на улицах, а в газетах начали критиковать реформы Екатерины Второй и Александра Освободителя. От свежего воздуха свободы, как у горожанина, пришедшего в лес на пикник, кружилась и зловеще тяжелела голова. В декабре 1990 года плоды гласности и перестройки, наконец, созрели и страна рухнула. Рухнула не под ударами ядерных ракет в смертельной схватке с жестоким врагом, а пала, заеденная гнусом — жвачкой, джинсами, майками с нерусскими буквами, магнитофонами, бесконечными мечтами и мифами о красивой западной жизни, потертыми страницами глянцевых журналов, охами „Эх, а там, у них…“. Бодрые энтузиасты, никогда ничем не управлявшие, но прекрасно знавшие, как не надо управлять и «как там у них», встали у руля, решив создать действующую модель государства без государства. Гайдар зашагал впереди, Ельцин сбоку, Чубайс чуть поодаль вприпрыжку. В магазинах быстро закончились продукты, а в сберкассах сбережения и все поняли, что, наконец-то, пали тяжкие оковы, свобода встретила радостно у входа и началась рыночная экономика. Гайдар, причмокивая, хлопотливо объяснял, что это плата за будущее и плата даже недостаточная, поскольку все, кто не поспевает в это будущее, должны перестать бременить нашу обнадеживающую землю. Эта непривычная прямота была настолько подкупающей, что полностью обезоруживала всех, кто считал, что реформы могут быть более человечными.

В декабре 1990 года плоды гласности и перестройки, наконец, созрели и страна рухнула. Рухнула не под ударами ядерных ракет в смертельной схватке с жестоким врагом, а пала, заеденная гнусом — жвачкой, джинсами, майками с нерусскими буквами, магнитофонами, бесконечными мечтами и мифами о красивой западной жизни, потертыми страницами глянцевых журналов, охами „Эх, а там, у них…“. Бодрые энтузиасты, никогда ничем не управлявшие, но прекрасно знавшие, как не надо управлять и «как там у них», встали у руля, решив создать действующую модель государства без государства. Гайдар зашагал впереди, Ельцин сбоку, Чубайс чуть поодаль вприпрыжку. В магазинах быстро закончились продукты, а в сберкассах сбережения и все поняли, что, наконец-то, пали тяжкие оковы, свобода встретила радостно у входа и началась рыночная экономика. Гайдар, причмокивая, хлопотливо объяснял, что это плата за будущее и плата даже недостаточная, поскольку все, кто не поспевает в это будущее, должны перестать бременить нашу обнадеживающую землю. Эта непривычная прямота была настолько подкупающей, что полностью обезоруживала всех, кто считал, что реформы могут быть более человечными. Тем временем рыночная экономика державным шагом вышла на улицы, в переулки и на площади. В больших и малых городах открылась масса стихийных рынищ, рынков, рыночков, толчков и базаров, куда граждане выносили все, что было нажито непосильным трудом, стремясь укрепить новые экономические отношения и заработать на хлеб с маргарином.

Тем временем рыночная экономика державным шагом вышла на улицы, в переулки и на площади. В больших и малых городах открылась масса стихийных рынищ, рынков, рыночков, толчков и базаров, куда граждане выносили все, что было нажито непосильным трудом, стремясь укрепить новые экономические отношения и заработать на хлеб с маргарином. Были выпущены ваучеры, в которые обернули огромные материальные богатства страны. Народу было объявлено, что все делится по справедливости и поровну. Ваучеры раздали нищим проторговавшимся гражданам. Меньшая часть осчастливленных удивленно пялила глаза на кусочек Родины, лежавший под стеклом на письменном столе, а большая ринулась их продавать в фонды, заботливо созданные для скупки ваучеров теми же, кто выпустил ваучеры. Страна из общей быстро становилась личной.

Были выпущены ваучеры, в которые обернули огромные материальные богатства страны. Народу было объявлено, что все делится по справедливости и поровну. Ваучеры раздали нищим проторговавшимся гражданам. Меньшая часть осчастливленных удивленно пялила глаза на кусочек Родины, лежавший под стеклом на письменном столе, а большая ринулась их продавать в фонды, заботливо созданные для скупки ваучеров теми же, кто выпустил ваучеры. Страна из общей быстро становилась личной. Телевидение тем временем боролось за свободу и за её улучшение и усиление. Заключалось улучшение и усиление свободы, главным образом, в экспоненциальном увеличении на экране количества трупов и катастроф. А также соревновании „кто быстрее и сильнее опозорит СССР“. Над безответной страной и бывшей правящей партией издевались и глумились самозабвенно и неутомимо, называя глумление „стремлением к правде“. Одна за другой стали из небытия выскакивать организации, главным занятием которых было дорожить свободой. Дорожили они ей круглосуточно, напористо и бескомпромиссно. Граждане с сильным акцентом, приятной сединой, в тонких очках, с чисто вымытыми руками и лицами сновали через океан, доставляя инструкции по дорожению, а также саквояжи с наличными.

Телевидение тем временем боролось за свободу и за её улучшение и усиление. Заключалось улучшение и усиление свободы, главным образом, в экспоненциальном увеличении на экране количества трупов и катастроф. А также соревновании „кто быстрее и сильнее опозорит СССР“. Над безответной страной и бывшей правящей партией издевались и глумились самозабвенно и неутомимо, называя глумление „стремлением к правде“. Одна за другой стали из небытия выскакивать организации, главным занятием которых было дорожить свободой. Дорожили они ей круглосуточно, напористо и бескомпромиссно. Граждане с сильным акцентом, приятной сединой, в тонких очках, с чисто вымытыми руками и лицами сновали через океан, доставляя инструкции по дорожению, а также саквояжи с наличными. Из-за рубежа хлынули исстрадавщиеся на чужбине возвращенцы со списками претензий в стране в целом и ее народу в частности. Прямо в аэропортах они устраивали великодушные пресс-конференции, на которых корили туземцев за конформизм, любовь к своей непутевой стране, поучали, снисходительно давали советы и продавали свои книги. Благодарные слушатели толпами перли навстречу, кивали, брали книги, бросали их в урны, расхватывали билеты на любые заграничные рейсы и чучелами, тушками мчались подальше от неприхотливых родных осин поближе к уютным Макдональдсам и бензозаправкам, срочно объявившим набор дешевой и счастливой рабочей силы.

Из-за рубежа хлынули исстрадавщиеся на чужбине возвращенцы со списками претензий в стране в целом и ее народу в частности. Прямо в аэропортах они устраивали великодушные пресс-конференции, на которых корили туземцев за конформизм, любовь к своей непутевой стране, поучали, снисходительно давали советы и продавали свои книги. Благодарные слушатели толпами перли навстречу, кивали, брали книги, бросали их в урны, расхватывали билеты на любые заграничные рейсы и чучелами, тушками мчались подальше от неприхотливых родных осин поближе к уютным Макдональдсам и бензозаправкам, срочно объявившим набор дешевой и счастливой рабочей силы. Становилось все лучше и свободнее. Зарплату в колхозах выдавали навозом и подойниками, в некоторых местах с наждачной бумаги смывали абразивную крошку и из оставшейся ткани шили модную одежду. Зрелые, наливные тучи проклятий и цветистых пожеланий вставали над городами и весями страны и бежали в сторону Кремля. Наконец, Гайдар обиделся на бестолковый народ, не оценивший его освободительных замыслов, и гордо хлопнул дверью, уступив место мастеру афоризма, баянисту Черномырдину.

Становилось все лучше и свободнее. Зарплату в колхозах выдавали навозом и подойниками, в некоторых местах с наждачной бумаги смывали абразивную крошку и из оставшейся ткани шили модную одежду. Зрелые, наливные тучи проклятий и цветистых пожеланий вставали над городами и весями страны и бежали в сторону Кремля. Наконец, Гайдар обиделся на бестолковый народ, не оценивший его освободительных замыслов, и гордо хлопнул дверью, уступив место мастеру афоризма, баянисту Черномырдину. Ельцин объявил призыв в олигархи. Бывшие комсомольцы, поднявшиеся на кооперативных матрешках, штанах и тортах, посмеиваясь, призывались охотно, дрались за места и бодро делили ископаемые богатства, сокрушенно покачивая головами. Их можно было понять. В отсутствие кредитных карточек и банковских депозитариев сторублевки приходилось вязать мохнатой бечевкой в пачки и носить с собой в мешке, что было и неудобно и опасно. В итоге было решено открыть хотя бы несколько банков, иначе жить становилось просто невозможно.

Ельцин объявил призыв в олигархи. Бывшие комсомольцы, поднявшиеся на кооперативных матрешках, штанах и тортах, посмеиваясь, призывались охотно, дрались за места и бодро делили ископаемые богатства, сокрушенно покачивая головами. Их можно было понять. В отсутствие кредитных карточек и банковских депозитариев сторублевки приходилось вязать мохнатой бечевкой в пачки и носить с собой в мешке, что было и неудобно и опасно. В итоге было решено открыть хотя бы несколько банков, иначе жить становилось просто невозможно. Через два года свободы, наконец, вспомнили, что нет Конституции. Стало неудобно перед людьми, о которых как-то за хлопотами, дележом и дорожением стали забывать. В Администрации сели думать над Конституцией и быстро поняли, что дело дрянь. Идеал правды и свободы, установившийся в России, тесные рамки юридических начал Конституции вместить не могли. Бремя раздумий было счастливо разрешено важными господами из США, которые объяснили, что думать тут нечего, все давно придумано и лучше американской конституции не найти. Им поверили без честного слова и дело пошло. Когда работа была уже почти закончена, выяснилось, что Верховный совет работает над своей Конституцией. Чтобы не ссориться, похоже, подумывали ввести две, но в этот момент Хасбулатов неудачно укорил Ельцина пьянством.

Через два года свободы, наконец, вспомнили, что нет Конституции. Стало неудобно перед людьми, о которых как-то за хлопотами, дележом и дорожением стали забывать. В Администрации сели думать над Конституцией и быстро поняли, что дело дрянь. Идеал правды и свободы, установившийся в России, тесные рамки юридических начал Конституции вместить не могли. Бремя раздумий было счастливо разрешено важными господами из США, которые объяснили, что думать тут нечего, все давно придумано и лучше американской конституции не найти. Им поверили без честного слова и дело пошло. Когда работа была уже почти закончена, выяснилось, что Верховный совет работает над своей Конституцией. Чтобы не ссориться, похоже, подумывали ввести две, но в этот момент Хасбулатов неудачно укорил Ельцина пьянством. Разразился скандал. Эти упреки Ельцин с трудом принимал даже от родных и близких и, став Президентом, справедливо надеялся, что новая должность, наконец то, избавит его от попреков. Однако Хасбулатов стоял на его мозоли неприступно и Имранычу указали на дверь. Вместо того, чтобы выйти, он запер её изнутри на ключ и объявил начало осадного белодомовского сидения. Власть всполошилась. Отдельных нестойких сидельцев, как Зюганова, выманили из Белого дома сладкими посулами и должностишками, остальным отключили электричество и канализацию и стали морить. Чтобы миазмы не расползлись по городу, Белый дом окружили танками. Из страшного, темного, зловонного Белого дома раздавалось лихое пение, в окнах виднелось мерцание церковных свечей, а на клочках туалетной бумаги и салфетках во все стороны разлетались анафемы действующей власти. Пели и анафематствовали две недели. На третьей неделе пение достало и по Белому дому начали стрелять.

Разразился скандал. Эти упреки Ельцин с трудом принимал даже от родных и близких и, став Президентом, справедливо надеялся, что новая должность, наконец то, избавит его от попреков. Однако Хасбулатов стоял на его мозоли неприступно и Имранычу указали на дверь. Вместо того, чтобы выйти, он запер её изнутри на ключ и объявил начало осадного белодомовского сидения. Власть всполошилась. Отдельных нестойких сидельцев, как Зюганова, выманили из Белого дома сладкими посулами и должностишками, остальным отключили электричество и канализацию и стали морить. Чтобы миазмы не расползлись по городу, Белый дом окружили танками. Из страшного, темного, зловонного Белого дома раздавалось лихое пение, в окнах виднелось мерцание церковных свечей, а на клочках туалетной бумаги и салфетках во все стороны разлетались анафемы действующей власти. Пели и анафематствовали две недели. На третьей неделе пение достало и по Белому дому начали стрелять. Стрельба в центре города так понравилась населению, что народ валом повалил поглазеть и развлечься. Властям пришлось ввести ограничения. Была даже закрыта станция метро „Краснопресненская“, чтобы граждане не ходили на войну. Однако в начале Кутузовского проспекта, перед мостом, все равно собирались большие толпы. Неподалеку, за милицейскими заграждениями, стоял танк и, подпрыгивая от натуги, лупил по окнам Белого дома под возбужденные комментарии граждан с кульками и бидонами. Родители приводили детей, слышались оживленные диалоги:

Стрельба в центре города так понравилась населению, что народ валом повалил поглазеть и развлечься. Властям пришлось ввести ограничения. Была даже закрыта станция метро „Краснопресненская“, чтобы граждане не ходили на войну. Однако в начале Кутузовского проспекта, перед мостом, все равно собирались большие толпы. Неподалеку, за милицейскими заграждениями, стоял танк и, подпрыгивая от натуги, лупил по окнам Белого дома под возбужденные комментарии граждан с кульками и бидонами. Родители приводили детей, слышались оживленные диалоги:— А это цто?

А это, доча, танчик.

— А засем танцик?

— А он стреляет по тому домику. Видишь, попал в окошечко. Снарядик взорвался и теперь дымок оттуда идет. И огоньки видишь какие красивенькие побежали?

— А домик цто?

— А домик тоже стреляет в танчик. Какой нехороший домик.

— Нехолосый?

— Да, очень нехороший. А вон, видишь, черные точечки? Это дяди-депутаты из окошек прыгают.

— Засем плыгают?

— Ну, как тебе сказать… Гм… Просто они веселые такие дяди. Прыгают, бегают, резвятся. У них праздник сегодня. Ну ладно, пойдем, а то на обед опоздаем, и мама нас будет ругать.

Те, кто не смог лично присутствовать на этом зрелище, наслаждались им по телевизору. Пронырливые западные журналисты установили на гостинице „Украина“ камеры и, попивая кофе и пожевывая круассаны, показывали происходящее в прямом эфире. Пронеслись тревожные слухи, что на помощь Белому дому вышла из Рязани колонна бронетехники. Однако через несколько часов опасность миновала. Под Бронницами, удивленный необычным транспортом, колонну остановил гаишник и учинил проверку документов. Пока ругались, разбирались, орали, уговаривали и подкупали стойкого стража дороги, Белый дом пал.

Те, кто не смог лично присутствовать на этом зрелище, наслаждались им по телевизору. Пронырливые западные журналисты установили на гостинице „Украина“ камеры и, попивая кофе и пожевывая круассаны, показывали происходящее в прямом эфире. Пронеслись тревожные слухи, что на помощь Белому дому вышла из Рязани колонна бронетехники. Однако через несколько часов опасность миновала. Под Бронницами, удивленный необычным транспортом, колонну остановил гаишник и учинил проверку документов. Пока ругались, разбирались, орали, уговаривали и подкупали стойкого стража дороги, Белый дом пал. Часть депутатов скрылась в канализации и, бурля, помчалась по ней в подмосковную Некрасовку, где выплеснулась на поверхность земли через главный отстойник и подалась в леса и на хутора. Остальные сдались на милость победителя и были медленно и громко посажены в острог, но потом тихо и быстро выпущены. Америка, обычно очень внимательная к таким инцидентам, странным образом молчала и даже поддерживала, что наводило на нехорошие мысли о предопределенности произошедшего. Быстренько приняли адаптированную под российские реалии американскую конституцию, провели выборы в Думу и жизнь пошла дальше.

Часть депутатов скрылась в канализации и, бурля, помчалась по ней в подмосковную Некрасовку, где выплеснулась на поверхность земли через главный отстойник и подалась в леса и на хутора. Остальные сдались на милость победителя и были медленно и громко посажены в острог, но потом тихо и быстро выпущены. Америка, обычно очень внимательная к таким инцидентам, странным образом молчала и даже поддерживала, что наводило на нехорошие мысли о предопределенности произошедшего. Быстренько приняли адаптированную под российские реалии американскую конституцию, провели выборы в Думу и жизнь пошла дальше. На следующий год случилась Чечня. Открыв на НТВ мощный пропагандистский центр в лице Киселева, террористы начали в прямом эфире убивать российских солдат. Дорожившие свободой организации и американские гражданки из „Новой газеты“ немедленно встроились в общий информационный поток и стали разъяснять, что поражение России есть важный этап освобождения от стереотипов и детоталитаризации сознания. По заказу Березовского бандиты крали журналистов, затем он их выкупал, затем их опять крали, чем исправно и регулярно подпитывали бандитское подполье. В конце-концов это стало такой обыденной вещью, что уже пора было открывать в Чечне специальный корпункт, куда присылать по разнарядке журналистов, предназначенных для покражи, но не сообразили.

На следующий год случилась Чечня. Открыв на НТВ мощный пропагандистский центр в лице Киселева, террористы начали в прямом эфире убивать российских солдат. Дорожившие свободой организации и американские гражданки из „Новой газеты“ немедленно встроились в общий информационный поток и стали разъяснять, что поражение России есть важный этап освобождения от стереотипов и детоталитаризации сознания. По заказу Березовского бандиты крали журналистов, затем он их выкупал, затем их опять крали, чем исправно и регулярно подпитывали бандитское подполье. В конце-концов это стало такой обыденной вещью, что уже пора было открывать в Чечне специальный корпункт, куда присылать по разнарядке журналистов, предназначенных для покражи, но не сообразили. Положение в стране продолжало, как говорило телевидение, улучшаться. Кризисы и потрясения случались так часто, что их начали считать обычным порядком вещей. Когда по телевизору случайно проскакивало хоть что-то положительное о России, граждане вздрагивали, давились обморочного цвета сосисками и изумленно пучили глаза. На мгновение выскочил из небытия Кириенко, как Пьеро, принял все плевки и затрещины после дефолта и вновь провалился во тьму.

Положение в стране продолжало, как говорило телевидение, улучшаться. Кризисы и потрясения случались так часто, что их начали считать обычным порядком вещей. Когда по телевизору случайно проскакивало хоть что-то положительное о России, граждане вздрагивали, давились обморочного цвета сосисками и изумленно пучили глаза. На мгновение выскочил из небытия Кириенко, как Пьеро, принял все плевки и затрещины после дефолта и вновь провалился во тьму. Стремительно гибла культура. Мат полился со сцен и экранов. Качество спектаклей и фильмов было таково, что если бы кто-то решился разрыть могилы создателей кинематографа и театра, то, без сомнения, нашел бы их лежащими в гробу спиной вверх. Озабоченные, тронувшиеся, извращенцы, наркоманы, фашисты, маньяки, просто бездельники и бездарности – Сорокин, Пелевин, Ерофеев, Прилепин, Кулик, Осмоловский, Бренер и другие подались в писатели и художники. Писали они, все, правда, об одном и том же и рисовали то же самое. Многие замечали и недоумевали. Но на страже творчества бдительно стояли газеты и журналы, быстро объяснявшие, что любое классическое великое искусство всегда сначала считалось банальной порнухой, графоманией и извращениями, а потом, через столетия, становилось объектом поклонения и учителем жизни, а сейчас просто некогда ждать. Те же, кто не находил в себе силы даже для порнографии, прорывались в „кураторы“ и организаторы порнографов, как Гельман.

Стремительно гибла культура. Мат полился со сцен и экранов. Качество спектаклей и фильмов было таково, что если бы кто-то решился разрыть могилы создателей кинематографа и театра, то, без сомнения, нашел бы их лежащими в гробу спиной вверх. Озабоченные, тронувшиеся, извращенцы, наркоманы, фашисты, маньяки, просто бездельники и бездарности – Сорокин, Пелевин, Ерофеев, Прилепин, Кулик, Осмоловский, Бренер и другие подались в писатели и художники. Писали они, все, правда, об одном и том же и рисовали то же самое. Многие замечали и недоумевали. Но на страже творчества бдительно стояли газеты и журналы, быстро объяснявшие, что любое классическое великое искусство всегда сначала считалось банальной порнухой, графоманией и извращениями, а потом, через столетия, становилось объектом поклонения и учителем жизни, а сейчас просто некогда ждать. Те же, кто не находил в себе силы даже для порнографии, прорывались в „кураторы“ и организаторы порнографов, как Гельман.Главным двигателем либерального прогресса был объявлен „зов низа“. Старая максима Декарта „мыслю – следовательно существую“, была переработана в более актуальную „совокупляюсь – следовательно существую“ и 24 часа вколачивалась в сознание всех без различия пола и возраста. Все хлипкие препятствия – моральные, духовные, нравственные, юридические — могучим ураганом возбуждения и страсти были сметены в сторону. Ценой неимоверных усилий многочисленных врачей, профессоров и просто доброхотных энтузиастов было установлено, что порнография, подобно „Эспрессо“, безусловно полезна и спасительна. Все больше и больше людей обнаруживали в самих себе кладезь неисчерпаемых удовольствий и предавались им с библейским самоотречением, не забывая предохраняться от продолжения своего рода. Угасание яровитости или неспособность оценить всю важность процесса взаимопроникновения немедленно объявлялись дикостью и атавизмом, а на человека, который осмеливался спорить, смотрели так, словно у него вырос хвост, а на ногах и руках копыта.

Тем временем „элита“ быстро и неизбежно брежневела, хоть и не обрастала бровями, однако, руководствуясь чувством самосохранения, иногда ударялась в новации, решая традиционные вопросы нетрадиционным способом. Так, мэр Москвы, внешняя заурядность которого удачно оттенялась красавицей женой, сохранял памятники древнего города нетрадиционным, но надежным способом. Он сносил старый, ветхий, неприглядный домик, в котором жил Чехов, и на его месте строил внушительный, яркий, впечатляющий домище, в котором он жил и который соответствовал масштабу личности и таланта великого „певца сумерек“.

Тем временем „элита“ быстро и неизбежно брежневела, хоть и не обрастала бровями, однако, руководствуясь чувством самосохранения, иногда ударялась в новации, решая традиционные вопросы нетрадиционным способом. Так, мэр Москвы, внешняя заурядность которого удачно оттенялась красавицей женой, сохранял памятники древнего города нетрадиционным, но надежным способом. Он сносил старый, ветхий, неприглядный домик, в котором жил Чехов, и на его месте строил внушительный, яркий, впечатляющий домище, в котором он жил и который соответствовал масштабу личности и таланта великого „певца сумерек“. К концу 1990-х мы подошли с полным ощущением, что захват либерализмом одной отдельно взятой страны состоялся. Именно тогда мы начали стремительно взрослеть и сознавать надвигающуюся опасность. Опасность, которую всегда представляет общая идея, поселившаяся в ограниченных и пустых умах. Либерализм особого разлива, „не для продажи на территории США“, окончательно превратился в инструмент для уничтожения всего привычного образа жизни, обесценивания и осмеяния всех больших и малых ценностей – от семейных и личных до государственных, лишения миллионов людей почвы под ногами в самом буквальном смысле этого слова.

К концу 1990-х мы подошли с полным ощущением, что захват либерализмом одной отдельно взятой страны состоялся. Именно тогда мы начали стремительно взрослеть и сознавать надвигающуюся опасность. Опасность, которую всегда представляет общая идея, поселившаяся в ограниченных и пустых умах. Либерализм особого разлива, „не для продажи на территории США“, окончательно превратился в инструмент для уничтожения всего привычного образа жизни, обесценивания и осмеяния всех больших и малых ценностей – от семейных и личных до государственных, лишения миллионов людей почвы под ногами в самом буквальном смысле этого слова. Интереснее всего было то, что ощущения падения в пропасть, скорой гибели, краха не возникало, а было сознание медленного погружения в трясину, ауканья в тумане, убаюкивающего скольжения вниз, притупляющего чувство самосохранения. Деформировались границы норм, традиций, веры, истины и в итоге понять, где начинается одно и заканчивается другое, стало невозможно. Порок объявлялся добродетелью, из свободы выпаривалась ответственность, в результате чего все превращались в жертв обстоятельств, режима, наследственности и могли делать что угодно – статус жертвы надежно защищал от любых обвинений и укоров.

Интереснее всего было то, что ощущения падения в пропасть, скорой гибели, краха не возникало, а было сознание медленного погружения в трясину, ауканья в тумане, убаюкивающего скольжения вниз, притупляющего чувство самосохранения. Деформировались границы норм, традиций, веры, истины и в итоге понять, где начинается одно и заканчивается другое, стало невозможно. Порок объявлялся добродетелью, из свободы выпаривалась ответственность, в результате чего все превращались в жертв обстоятельств, режима, наследственности и могли делать что угодно – статус жертвы надежно защищал от любых обвинений и укоров. Наблюдая это торжество либерализма, приходилось все чаще задаваться непростым вопросом. А именно — стоило ли проходить страшный, трагический, миллионолетний путь от каменного века к информационному для того, чтобы совершить полный круг. От условных фигурок людей и животных, высеченных на скалах к набору смайликов, изображающих всю гамму чувств. И в итоге утопить классическую живопись в первобытных рисунках причинных мест, Бетховена и Моцарта в криках джунглей, икании, блеянии и бое тамтамов, литературу в примитивном наборе слов, а выстраданную человечеством гармонию в животном хаосе. И стоило ли разрушать великую страну с великой культурой и историей, чтобы в награду щедро получить человеческий мусор (»политиков", «журналистов», «писателей»), мчащийся вперед под лозунгом «новое это хорошо изгаженное старое». Хлам, числящийся в числе людей передовых лишь потому, что у других, не передовых, есть совесть, стыд и чувство собственного достоинства.

Наблюдая это торжество либерализма, приходилось все чаще задаваться непростым вопросом. А именно — стоило ли проходить страшный, трагический, миллионолетний путь от каменного века к информационному для того, чтобы совершить полный круг. От условных фигурок людей и животных, высеченных на скалах к набору смайликов, изображающих всю гамму чувств. И в итоге утопить классическую живопись в первобытных рисунках причинных мест, Бетховена и Моцарта в криках джунглей, икании, блеянии и бое тамтамов, литературу в примитивном наборе слов, а выстраданную человечеством гармонию в животном хаосе. И стоило ли разрушать великую страну с великой культурой и историей, чтобы в награду щедро получить человеческий мусор (»политиков", «журналистов», «писателей»), мчащийся вперед под лозунгом «новое это хорошо изгаженное старое». Хлам, числящийся в числе людей передовых лишь потому, что у других, не передовых, есть совесть, стыд и чувство собственного достоинства.Так что вспомнить полезно. И полезно задуматься.

Борис Якеменко

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

+2

БЫЛО.БЫЛО

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+20

Меня глубоко оскорбляет прозвище «совок». Так нас пытаются обидеть, кто безпрестанно льёт помои на Советский Союз, и для кого личная нажива была, есть и будет превыше всего на свете. Это те, кто, горлопаня везде и всюду советские лозунги при Советской Власти, первыми предали 20 миллионов отдавших за неё жизнь! Это те комсомольские карьеристы, которые прихватили себе в приватизацию ресурсы и национальное достояние страны: её нефть, газ, металлы, землю и промышленность и ради собственного сверхобогащения обездолили миллионы сограждан. Если бы они все собрались многотысячной толпой, а я стоял бы один напротив всех них, я бы плюнул в их сторону и отвернулся. Мерзопакость без совести и чести!

- ↓

+2

Прекрасно сказано!

- ↑

- ↓

+13

Две последовательные бездарности Горбачев и Ельцин не понимали текущую ситуацию, тем более с пользой для страны не могли на эту ситуацию влиять.

- ↓

+4

не согласен. они знали что делают… это была их задача, мне эльцинг об этом лично сказал в Воронеже в начале (примерно 8) июня 1993 на собрании всех депутатов на 4 этаже облисполкома, публично.

- ↑

- ↓

+5

Вспомнить одни слова Ельцина в Конгрессе США — Боже, храни Америку…

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

+10

Это, безусловно, тяжелейшее преступление.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

-3

Ну, похоже, они буквально и поняли. Многие совершенно искренне полагают, что сказать «Боже, храни Америку» это хуже, чем у слепого милостыню украсть.

- ↑

- ↓

+14

Самое паршивое, что и тот, кто все видел, не мог открыть глаза окружающим, ослепленным этим сатанизмом. А я все время говорил, что Москва прогнила насквозь. Что в первопрестольную стеклись нечистоты изо всей страны.

- ↓

+2

Не только стеклись, но там и остались и теперь наслаждаются, пока не сжирают друг друга.

- ↑

- ↓

+7

Абсолютно согласен!!!

- ↑

- ↓

+2

Ну что тут сказать? Да ничего! Все и так вместо меня сказал, а точнее, спел другой человек, Ильяс Аутов. Вот его песня, на мой взгляд, самая подходящая к этой статье:

Нас никто штурмом не брал,

Все ворота мы сами открыли.

Даже тем, кто до крови кусал,

Без враждебности жить предложили.

Они были поражены,

Тем, что мы безрассудно беспечны,

Что фальшивый комплекс вины,

Так покорно взвалили на плечи.

А вины насчитали нам лес

Эталоны надменной Европы:

Это наш азиатский замес

И масштабища наши циклопьи…

Продолжая к нам в дом проникать,

Многоопытная заграница

Стала нас у корней подгрызать –

Без корней легче договориться.

Она сгрызла ученых, врачей,

Придушила кинематограф,

Обглодала учителей,

И свой глобус пропил географ.

Прогрызала дыры в мозгах,

Чтобы тряпки туда вконопатить.

Наша воля лопалась в швах,

И совсем продырявилась память.

И когда уже стали в глаза

Называть нас «тупая нелепость»,

Я, решив, что так дальше нельзя,

Превратился в Брестскую крепость.

На клочке материнской земли

Я твердел в круговой обороне,

Чтоб хотя бы его не смогли

Оккупантов вытоптать кони,

Чтоб хотя бы детей не отдать

В рабство их содомитской культуре.

Мне бы раньше пойти воевать!

Но нас очень хитро надули.

Мир плясал вокруг дудки врага,

И предатели всласть жировали,

У нацистов окрепли рога,

Им юродивые подпевали.

И, казалось, до пропасти шаг,

И когда эта пропасть разверзлась,

В небо взвился вдруг Родины флаг — Это билась еще одна крепость!

И другие бились вдали,

Все в дыму, но полные жизни.

Значит, всех подкосить не смогли

«Благодетели» нашей отчизны.

И я понял: дайте нам срок,

Мы сметем этой нечисти ворох!

Наш народ не сотрешь в порошок,

Его можно стереть только в порох.

Не дай Бог вам с огнем лезть к нему,

Проверять того пороха силу, — Он врагов не бьет по одному,

Он их рейхами валит в могилу.

Но урок этот впрок не пошел,

И спустя всего два поколенья

Новый рейх у порога расцвел,

Хочет дани и повиновенья.

Сколько раз объяснять дуракам,

Наших дедов слова повторяя:

Мы все выплаты вам по счетам

Совершаем 9 Мая!

Что ж, опять объясним дуракам,

Наших дедов слова повторяя:

Мы всегда, по любым вам заплатим счетам,

Каждый раз 9 Мая!

Комментарии, как говорится, излишни.

- ↓

0

Классно!!!

- ↑

- ↓

-8

Никто его не очернял, не надо врать. Нет смысла смысла очернять чёрное.

- ↓

-3

Мужик на фотографии, упившийся до бессознательного состояния тоже наверняка либерал. А на другой фотографии люди готовые драться за пару пузырей водяры однозначно либералы.

- ↓

0

Хорошо бы фейк. Да вот нет. Потому что «Битлз» мы слушали в начальной школе. Это год 66-67, примерно. И хиты 72-73 Иисус Христос и Шизгара.

- ↑

- ↓

Комментарий удалён за нарушение

-1

Все написанное не может быть фейком поскольку передает эмоциональное впечатление и субъективное суждение конкретного человека. И очень может быть, что это тот самый Борис Якеменко, который так успешно подвизался в новой России воспитывать современную молодежь в духе квасного патриотизма и коленопреклоненного православия. И за деньги налогоплательщиков, кстати. Так что кому кому, а Борису Якеменко сетовать на распад СССР совсем уж грех.

- ↑

- ↓

+9

30 потерянных лет и все продолжается.

- ↓

+10

Продажные шкуры, которые получили все от СССР, стали вдруг демократами и стали раскланиваться всем западным делягам за зеленые бумажки…

- ↓